Fiche d'identité

Qu'est-ce que Bsal ?

Le Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) est un champignon microscopique infectant les urodèles (salamandres et tritons) en Wallonie et appartenant au groupe de champignons primitifs chytridiomycètes.

Ce champignon, responsable d'une maladie cutanée ulcéreuse mortelle (la chytridiomycose), a probablement été introduit en Europe via le commerce de salamandres asiatiques ; celles-ci ne sont pas affectées mais transmettent l'infection à d'autres batraciens.

Depuis sa détection aux Pays-Bas en 2012, Bsal a presque entraîné l'extinction des populations de salamandres locales. C'est en décembre 2013 à Eupen (province de Liège) que les premières populations belges de salamandres ont été touchées.

|  |  |

© Université de Gand (Frank Pasmans)

Signes cliniques (individus métamorphosés)

Apathie, léthargie, troubles neurologiques (posture/comportements anormaux)

Lésions cutanées : mue excessive, épaississement cutané, érosions superficielles et ulcérations cutanées multiples sur toutes les parties du corps. L'atteinte est mortelle par asphyxie (la peau est une zone de respiration) dans les 2 à 3 semaines après l'exposition initiale.

Il est important de noter que les signes d'une infection à Bsal peuvent facilement passer inaperçus ou rester indétectés car les lésions n'apparaissent généralement qu'au stade final de la maladie (Martel et al., 2013).

Figure : Le champignon peut infecter les grenouilles et les crapauds, mais ces hôtes ne tombent pas malades car ils ne sont pas sensibles à la maladie. Par contre, ils agissent comme vecteurs et transmettent le champignon aux salamandres et aux tritons.

Photos 1 à 5 : Ces salamandres présentent des ulcérations, desquamations et éruptions cutanées évidentes.

Photo 6 : Ce triton alpestre gravement infecté présente des éruptions cutanées et une apathie.

© Université de Gand (Frank Pasmans)

Différences de sensibilité des amphibiens

Toutes les espèces de salamandres et de tritons peuvent être infectées par Bsal mais il existe des capacités différentes, selon l'espèce, à résister à l'infection :

Espèces sensibles : les individus tombent malades et l'infection est potentiellement mortelle. Ce sont notamment la salamandre de feu, le triton alpestre, le triton crêté, le triton ponctué etc...

Espèces porteuses asymptomatiques : les amphibiens peuvent être infectés, mais sans symptômes, et sont capables de transmettre le champignon à d'autres amphibiens, en servant de réservoir. Il s'agit notamment des espèces asiatiques importées telles que les "tritons à ventre de feu".

Quels sont les traitements possibles ?

Un traitement existe et combine antibiotique (polymixine E) et antifongique (voriconazole) à une température de 20°.

Son application sur la population sauvage reste théorique : l'animal n'étant pas immunisé, le relâcher à l'endroit de capture engendre une réinfection rapide.

Transmission

Est-ce que ce champignon est résistant dans l'environnement?

Batrachochytrium salamandrivorans est très résistant dans le milieu extérieur ; il peut survivre dans des points d'eau, des litières de feuilles ou de la boue entre 5 et 25 °C, mais ne survit pas au-delà de plusieurs jours à 25°C. Cependant le champignon produit notamment des zoospores enkystées qui lui permettent de persister dans les milieux aquatiques, mais aussi sur le sol, raison pour laquelle le nettoyage des chaussures et leur séchage et/ou désinfection fait partie des mesures préconisées pour éviter de participer à la dispersion de la maladie.

Comment se transmet Bsal ?

Il existe deux voies de transmission du Bsal aux salamandres et tritons :

une voie directe par contact avec un individu infecté (pendant l'accouplement par exemple)

une voie environnementale par les deux types de zoospores excrétées dans l'eau : les zoospores mobiles qui disposent d'un flagelle et nagent vers leur hôte, et les zoospores enkystés qui flottent en surface.

Les amphibiens affectés par le pathogène (salamandres et tritons) excrètent des spores dans l'environnement. Les cadavres des animaux morts infectés par cette maladie sont également encore excréteurs le temps de la décomposition.

Une fois qu'une zoospore entre en contact avec un hôte, elle s'attache à la peau, entame un processus de germination, développe un tube germinatif et pénètre dans les cellules de la peau, y croît de façon invasive et induit une perte du cytoplasme des cellules de l'hôte.

La maladie est très contagieuse, mais le faible taux de dispersion des amphibiens réduit heureusement la propagation. Bsal est probablement transporté et propagé dans de nouvelles zones et populations par les activités humaines ou les chiens.

Distribution

Dans le monde, Bsal n'est connu qu'en Asie (où le pathogène, apparu il y a 65 millions d'année, coexiste avec les salamandres sans les rendre malades) et en Europe. Il n'y a pas encore de cas décrit en Amérique du Nord, mais les scientifiques américains sont extrêmement prudents et prennent ce risque très au sérieux.

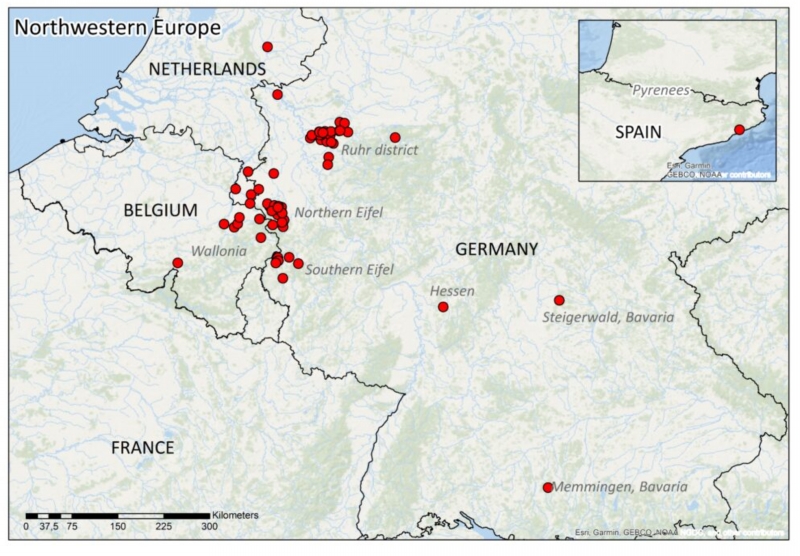

En Europe, jusqu'à aujourd'hui, Bsal a été détecté aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Espagne chez des animaux sauvages. Des animaux en captivité sont également positifs aux Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.

En 2023-2024, des foyers de Bsal ont été trouvés en Wallonie (à Sprimont plus particulièrement) et en Rhénanie du Nord (Allemagne) (voir carte).

Figure 1 : Distribution récente de Bsal en Europe (http://bsaleurope.com/)

L'élimination spontanée Bsal en Europe est très peu probable et l'agent pathogène étend lentement son aire de répartition. Bsal est encore à un stade relativement précoce d'invasion, et pour éviter l'établissement de Bsal et la perte de la diversité de l'Europe en urodèles, celle-ci a établi un plan d'action européen.

Actions

Quels sont les moyens de prévention ?

La prévention concernant Bsal se fait à différents niveaux :

Restrictions du commerce des urodèles : entre 2018 et 2022, la Commission européenne a adopté des mesures de restriction pour l'importation dans l'Union européenne et le transport de salamandres au sein de l'Union européenne (décisions d'exécution (UE) 2018/320, 2019/1998 et 2021/361). Ces mesures spécifiques n'ont pas été reconduites en 2023.

Sensibilisation du public : la communication au public et aux professionnels est essentielle afin d'informer sur la maladie et de sensibiliser aux conséquences de celle-ci.

Nettoyage du matériel : il existe des mesures de prévention à appliquer lorsque vous vous rendez dans des zones humides où les amphibiens se reproduisent, ou d'autres milieux occupés par la salamandre (bois et forêts).

Le matériel (bottes, épuisette, nasse) doit d'abord être nettoyé, en enlevant tous les résidus de boue à l'aide d'une brosse, avant d'être désinfecté par la pulvérisation, soit d'Ethanol (concentration à 70 % et temps de contact d'1 minute), soit de Virkon S (solution à 1 %, laissez sécher 5 minutes et rincez sans laisser l'eau de rinçage s'écouler dans l'eau de surface)

Désinfectez vos mains avec du gel alcoolique ou utilisez des gants jetables.

Si le matériel ne peut être désinfecté sur place, il faut le placer dans des sacs en plastique fermés.

Une autre alternative est de pouvoir laisser sécher le matériel pendant au moins 72h après nettoyage.

Pour plus de détails se référer à ce document  Note relative aux précautions (PDF-71 ko) .

Note relative aux précautions (PDF-71 ko) .

Si vous devez vous rendre sur plusieurs sites la même journée, il est demandé de changer de matériel (chaussures, nasses, épuisettes) et de mettre ceux utilisés dans un sac fermé.

Quels sont les moyens de surveillance ?

Constitution d'une structure d'échange d'informations au niveau national : cette structure vise à regrouper les différentes parties prenantes, y compris les autorités compétentes, les organisations non-gouvernementales et les universités, afin de partager régulièrement les informations sur la surveillance des populations de salamandres et de tritons.

Surveillance passive : ce type de surveillance consiste dans le rapportage de cas, un pré-diagnostic sur base photographique et l'analyse des animaux morts non putréfiés, dont la cause de la mortalité est inconnue/suspecte et non traumatique. Elle est organisée par les autorités publiques régionales concernées qui coopèrent avec les experts de l'Université de Gand, de Natuurpunt/Hyla (Flandre) et de Natagora (Wallonie). Les personnes pouvant fournir les informations sont les acteurs de terrain, mais aussi les chasseurs, promeneurs, etc... Les examens sont réalisés par des laboratoires vétérinaires et le diagnostic peut être posé avec certitude.

Surveillance active : il est également nécessaire d'instaurer une surveillance programmée, permettant le diagnostic du pathogène selon un plan d'échantillonnage préétabli.

Monitoring des populations de salamandres et de tritons.

Quels sont les moyens de lutte ?

En cas de découverte de la maladie sur un site donné et confirmation de la présence du champignon par le laboratoire/la mesure analytique, afin d'éviter la propagation du champignon :

Mesures de biosécurité : Des mesures de nettoyage et désinfection du matériel et des vêtements sont appliquées ; les véhicules sont stationnés de préférence sur une surface pavée, en évitant en tout cas la boue à proximité immédiate de la mare ou du milieu aquatique (dans un rayon d'environ 100 mètres)

Mesures d'accessibilité : une restriction d'accès est appliquée sur le site et des autorisations sont octroyées uniquement dans le cadre du suivi de la maladie. Une restriction de toutes les activités de terrain près des différents habitats des amphibiens est d'application, et il y a interdiction d'organiser des manifestations dans un périmètre de 1 km autour du site infecté.

Mesure de communication : signalisation sur le terrain de la présence du pathogène afin de sensibiliser le public (rappel de la maladie, mesures de biosécurité, appel à la vigilance notamment).

Recommandations

Je me promène et je trouve un cadavre de salamandre ou de triton, que faire ?

1. Un cadavre peut être considéré comme suspect si on peut exclure les causes évidentes de mortalité accidentelle (écrasement par une voiture par exemple). Dans certains cas, des lésions sur la peau peuvent être visibles (voir onglet 1).

2. Il est demandé de signaler toute découverte de salamandre ou triton malade ou de cadavre suspect au service SOS environnement et nature : 1718 (1719 pour les germanophones). Si vous en avez la possibilité, vous pouvez récupérer le cadavre (manipulation avec des gants) et le conserver dans un sac plastifié au congélateur jusqu'à sa collecte par un agent du SPW. La date et le lieu précis de la découverte seront indiqués sur un papier qui accompagne le cadavre. Il est également intéressant de prendre des photographies (utiles pour le pré-diagnostic), de noter le nombre d'animaux, l'espèce, l'heure et de regarder autour du lieu de découverte s'il y a d'autres cadavres.

3. Il est nécessaire de désinfecter ses affaires avant de regagner son domicile (voir moyens de prévention).

En savoir plus

Liens utiles

Le site de référence BsalEurope : http://bsaleurope.com/

Plan d'action proposé au niveau européen (2016) : Batrachochytrium salamandrivorans Action Plan for European urodeles

Présentation du plan d'action belge (2017) https://www.health.belgium.be/fr/plan-daction-bsal-salamandres-final

Portail de l'environnement du Grand-Duché de Luxembourg : https://environnement.public.lu/fr/natur/biodiversite/sos-salamandre.html

Protocole de biosécurité luxembourgeois https://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/natur/biodiversite/sos-salamandre/protocole-preliminaire-de-desinfection-agents-pathogenes.pdf

Bsal et la salamandre : toutes les réponses à vos questions : https://rainne.natagora.be/herpe%CC%81tofaune/menaces-et-statuts-iucn/bsal-salamandre-1

Références

Liégeois, S. (2017).

Plan de lutte contre le pathogène de la salamandre (PDF-1100 ko). Forêt.Nature 143, 28-31

Plan de lutte contre le pathogène de la salamandre (PDF-1100 ko). Forêt.Nature 143, 28-31Blooi, M., Pasmans, F., Rouffaer, L., Haesebrouck, F., Vercammen, F., & Martel, A. (2015). Successful treatment of Batrachochytrium salamandrivorans infections in salamanders requires synergy between voriconazole, polymyxin E and temperature. Scientific Reports, 5(1), 11788.

Carter, E. D., DeMarchi, J. A., Wilber, M. Q., Miller, D. L., & Gray, M. J. (2024). Batrachochytrium salamandrivorans is necronotic: carcasses could play a role in Bsal transmission. Frontiers in Amphibian and Reptile Science, 2, 1284608.

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), More, S., Angel Miranda, M., Bicout, D., Bøtner, A., Butterworth, A., ... & Gortázar Schmidt, C. (2018). Risk of survival, establishment and spread of Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in the EU. EFSA Journal, 16(4), e05259.

Islam, M. R., Gray, M. J., & Peace, A. (2021). Identifying the dominant transmission pathway in a multi-stage infection model of the emerging fungal pathogen Batrachochytrium salamandrivorans on the eastern newt. Infectious diseases and our planet, 193-216.

Martel, A., Spitzen-van der Sluijs, A., Blooi, M., Bert, W., Ducatelle, R., Fisher, M. C., Woeltjes, A., Bosman, W., Chiers, K., Bossuyt, F. & Pasmans, F. (2013) Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(38), 15325-15329. Stegen, G., Pasmans, F., Schmidt, B. R., Rouffaer, L. O., Van Praet, S., Schaub, M., ... & Martel, A. (2017). Drivers of salamander extirpation mediated by Batrachochytrium salamandrivorans. Nature, 544(7650), 353-356.

Van Rooij, P., Martel, A., Haesebrouck, F., & Pasmans, F. (2015). Amphibian chytridiomycosis: a review with focus on fungus-host interactions. Veterinary research, 46, 1-22.