La gestion des bords de route

Les bords de routes jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Ils abritent une flore variée et servent de corridors pour la faune. En Wallonie, une gestion écologique a été mise en place depuis 1995 via une convention encourageant le fauchage tardif, pratiqué aujourd’hui par plus de 75 % des communes. Ces espaces remplissent de nombreuses fonctions : techniques, écologiques, éducatives et paysagères. Ils accueillent une grande diversité d’espèces et différentes méthodes de gestion sont utilisées. La collaboration entre les autorités locales et le Service Public de Wallonie (SPW) permet d’assurer une gestion durable et favorable à la vie sauvage.

Des habitats à préserver

Les bords de route abritent une flore diversifiée et constituent des couloirs de dispersion pour de nombreuses espèces sauvages. En Wallonie, au moins 25 % d'espèces (mammifères, oiseaux, insectes, ...) se trouvent dans une situation préoccupante en matière de conservation. Or, pour conserver une espèce, il faut préserver son habitat.

Après avoir interdit l'utilisation d'herbicides sur les bords de route en 1984, l'Administration wallonne a lancé dès 1995 un programme de gestion de ces milieux : la convention “Bords de route” qui invite les gestionnaires de voiries à pratiquer un fauchage annuel tardif.

Le fauchage tardif concerne le réseau routier des communes ainsi que plusieurs tronçons gérés par le Service Public de Wallonie (SPW) et les provinces. Les signataires de la convention s'engagent à pratiquer un fauchage tardif après le 1er août ou le 1er septembre pour les communes situées respectivement au nord et au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Les bords de routes ne disposent pas d'un statut de protection propre à l'instar des réserves naturelles.

Envisager des mesures complémentaires

Après 20 ans de gestion par un mulching tardif, il a été suggéré aux gestionnaires attentifs à l'état de conservation du patrimoine naturel des bords de route de réserver un ou plusieurs sites à la pratique du fauchage avec ramassage de la biomasse pour favoriser le développement des plantes à fleurs. Cette action est limitée dans l'espace, en fonction des moyens humains, financiers et techniques des partenaires et concerne les talus remarquables. Le Département de la Nature et des Forêts (DNF), grâce à sa banque de données, aide les partenaires dans cette sélection de sites.

Le maintien de la végétation en bords de routes dépend également de la gestion pratiquée sur la parcelle contiguë.

Certaines pratiques peuvent engendrer des modifications dans la flore des bords de routes :

- la transformation d'une prairie de fauche en terre de culture ;

- le labour trop près ou au-delà des limites ;

- une pulvérisation qui déborde sur un talus ;

- un dépôt de fumier en limite de parcelle ;

- un feu de déchets.

Il apparaît donc opportun d'envisager des mesures complémentaires au fauchage tardif comme l'application d'une gestion favorable à la flore et à la faune sauvages dans les parcelles contiguës.

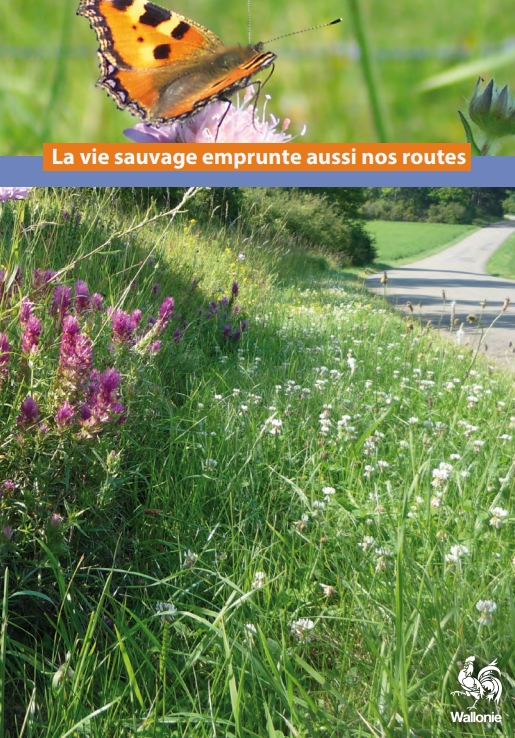

La vie sauvage des bords de routes

La largeur des dépendances vertes varie d'un endroit à l'autre. Le moindre petit espace est suffisant pour accueillir la vie sauvage. Une plante à fleurs qui utilisera tout son art pour attirer vers elle, les insectes ou animaux utiles à sa reproduction. Ces accotements, fossés et talus des bords de routes sont des milieux naturels offrant de petits habitats pour une majorité d'espèces animales, végétales et fongiques.

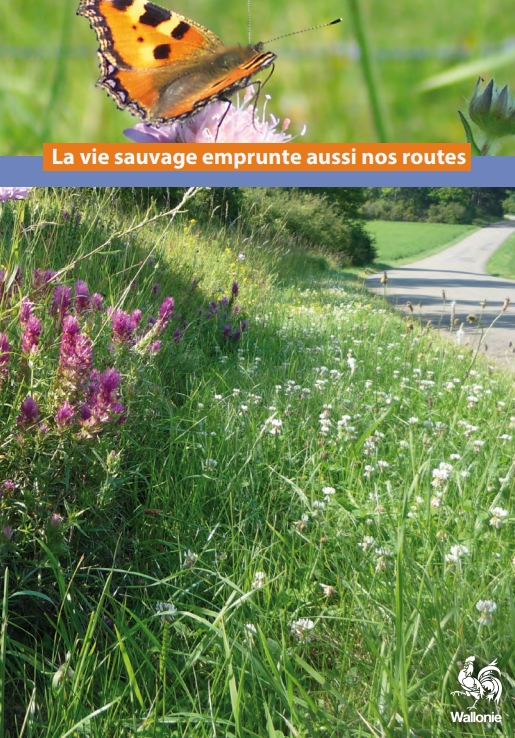

Les papillons et les bords de routes

Le nombre d'espèces de papillons présentes sur les bords de routes dépend de l'abondance de sources de nectar et de la diversité des habitats accueillant les plantes-hôtes propices à leur reproduction. La préservation des plantes nourricières est donc indispensable à la conservation de la faune lépidoptérologique.

Les champignons et les bords de routes

Une fonge variée peut s'installer dans une grande diversité de talus routiers :

- Les talus fraîchement remaniés (travaux, débardage forestier) ;

- Les débris végétaux laissés en place, les tas de feuilles mortes accueillent de nombreux champignons décomposeurs ;

- Les chaumes des talus en friche sont l'habitat de petits champignons décomposeurs ;

- Les talus argileux, sablonneux ou enrichis de pierrailles calcaires ;

- Les mousserons poussent sur des talus en lisière de taillis sur calcaire.

Les aspects les plus remarquables de cette fonge sont ceux liés aux haies, aux talus forestiers, aux talus calcaires bien exposés, sur sol pauvre à très pauvre. Ils constitueront des couloirs de liaison pour des espèces de lisière et toute une série de champignons mycorhiziens (des champignons qui établissent avec les végétaux (arbres et arbustes), une association à avantages réciproques.

Les oiseaux et les bords de routes

La majorité des oiseaux observés sur les bords de routes s'affairent à chercher de la nourriture (graines tombées, insectes tués par la circulation automobile ou animaux écrasés), à prendre des bains de poussière ou sont au repos.

L'association d'une végétation herbacée et d'une végétation arborescente plantée par individus isolés, en haies ou en petits massifs distants de plusieurs mètres est très favorable aux oiseaux, mais la proximité de la route n'est pas sans danger pour eux.

Certains oiseaux des champs préfèrent installer leur nid dans la végétation des bords de routes plutôt que dans les champs avoisinants, du moins pour la première couvée : c'est le cas de l'alouette. Au printemps, lorsque l'alouette choisi son territoire et son site de nidification, beaucoup de champs sont encore nus ; les bords de routes représentent dès lors une zone verte très attractive dans le paysage. Les oiseaux qui nichent en bord de routes sont moins dérangés par les travaux des champs jusque très tard au mois de mai.

Les fonctions des bords des routes

Les espaces verts d'accompagnement des routes ont des fonctions multiples, autant techniques (protection des usagers, support du mobilier urbain, écoulement des eaux) qu'écologiques (abris pour la faune, production de petits fruits,...), même si ces dernières ont souvent été négligées par les modes de gestion intensive qui ont été mis en place. Depuis un certain nombre d'années, on observe un intérêt croissant pour ces milieux dans plusieurs pays d'Europe. De nombreux scientifiques reconnaissent que les bords de routes ont un intérêt botanique, zoologique et fongique.

La connaissance des fonctions des bords de routes revêt une grande importance lorsqu'on parle de gestion intégrée. Ces fonctions déterminent en effet les modalités de traitement de la végétation. Il y a avant tout les fonctions technique et écologique, mais à côté de ces fonctions principales, on peut définir une fonction paysagère, une fonction éducative, et une fonction de production.

Les fonctions techniques des bords de routes

- la protection des usagers (espace refuge, élargissement du champ visuel, facilité de croisement sur route étroite),

- la régulation (protection contre l'érosion, écoulement de l'eau, ralentissement du vent),

- le support (mobilier urbain, glissière de sécurité, éclairage routier, bornes de secours),

Les fonctions écologiques des bords de routes

- espace refuge

- réservoir génétique

- corridors biologiques

- abris pour la flore, les champignons, la faune (papillons, oiseaux, reptiles)

- abris pour des animaux capables de réguler des populations d'insectes ravageurs des cultures et de maintenir ainsi des équilibres biologiques.

- zone de transition et effet de lisière

- zone d'épuration des eaux de ruissellement

- zone de production (petits fruits sauvages, champignons...)

Les fonctions éducatives

- Un espace pour l'éducation aux sciences naturelles.

Gestion intensive ou extensive

La gestion des bords de routes constitue une tâche onéreuse pour les gestionnaires de voiries, souvent sans aucun retour du point de vue économique. La gestion sera intensive ou extensive selon les besoins. La gestion caractérisée par des fauchages très réguliers, appliqués à l'ensemble du réseau, a un impact financier très important. Le mode de gestion doit ternir comptes des ressources financières, humaines et matérielles.La gestion intensive doit être limitée aux zones où les exigences en matière de sécurité routière sont très élevées.

Ailleurs, il n'est pas nécessaire de faucher aussi souvent et la gestion sera qualifiée d'extensive. Par gestion extensive on entend :

- Un fauchage tardif pour respecter le cycle de vie des animaux et des plantes herbacées ;

- Des fauchages espacés de plusieurs années pour permettre le développement des arbustes et fournir un abri végétal aux animaux présents sur les bords de routes en hiver ;

- Un pâturage par quelques chèvres ou moutons.

Le fauchage et le broyage

Les gestionnaires de voiries rassemblent sous le terme de fauchage aussi bien l'action d'une faucheuse à fléaux qui hache l'herbe (abandonnée sur place), que l'action d'une faucheuse à barre de coupe ou à outils rotatifs qui coupe l'herbe sans la hacher. L'herbe sera ensuite évacuée. Ces méthodes permettent d'atteindre les différents objectifs que le gestionnaire s'est fixé, en relation avec les différentes fonctions des bords de routes.

Le fauchage doit :

- assurer la bonne visibilité entre automobilistes et la visibilité de la signalisation routière ;

- permettre la circulation aisée des véhicules sur la chaussée et le stationnement de ceux-ci en cas d'arrêt d'urgence ;

- garantir la circulation des piétons sur l'accotement ;

- maintenir un couvert végétal dense afin de limiter l'érosion et d'assurer la pérennité de l'infrastructure routière,

- empêcher l'implantation de plantes envahissantes non désirées, souvent colonisatrices de terrains nus, telles que les chardons ;

- maintenir et développer la biodiversité ;

- améliorer la diversité spatio-temporelle des strates de végétation en faveur des espèces sauvages ;

- éliminer des plantes non désirées par épuisement, suite à l'élimination répétée de leur partie aérienne.

Le brûlage

Il s'agit de la destruction par le feu des herbes et des broussailles. Pour des raisons de sécurité routière, de protection du mobilier routier et de protection de la vie sauvage, le brûlage des bords de routes n'est plus un mode de gestion officiellement pratiqué. Cette méthode est critiquée pour ces effets négatifs sur les individus peu mobiles de la faune. Elle touche également les espèces vivant dans la couche supérieure du sol.

L'extirpation et l'étrépage

Si l'extirpation consiste à arracher les racines des plantes au moyen d'une herse, l'étrépage consiste à enlever les horizons organiques du sol. La prolifération de plantes pionnières est à redouter les premières années. Ces deux techniques conduisent à un appauvrissement rapide du sol, mais peuvent provoquer, sous certaines conditions, de graves problèmes d'érosion par la pluie ou par le vent. Il est éventuellement conseillé de procéder sur des surfaces peu sensibles à l'érosion et de manière progressive.

Le pâturage

Le pâturage est la méthode d'entretien qui engendre le moins de destruction pour la faune et a conduit, là où il fut pratiqué de manière extensive, à une grande diversité dans la flore et la faune.

L'absence d'entretien

L'absence d'entretien favorise les espèces herbacées et ligneuses capables de pousser à travers le tapis de débris organiques accumulés au fil des ans. Progressivement, le bord de route évolue vers le stade boisé.

La convention bords des routes

En signant la convention "Bords de route", la commune s'engage à établir un plan de gestion afin de rationaliser le fauchage tardif des bords de routes qui tient compte des prescriptions contenues dans la convention en matière de fauche tardive (hauteur de coupe supérieure ou égale à 10 cm, définition de zones à gestion intensive ou extensive, ...). En retour, la Région wallonne fournit aux communes les panneaux de signalisation " fauchage tardif - zone refuge ", les dépliants toutes boites d'information et des cartes topographiques au 1/10.000 couvrant l'entièreté du territoire communal. Les plans de gestion définissent des zones où le fauchage sera intensif, et d'autres, où il sera extensif. Ces zones sont reportées sur les cartes IGN au 1/10.000.

Grâce à cette convention, le fauchage tardif est d'application dans la presque quasi totalité des communes et provinces wallonnes. Aussi, depuis 1995, date du lancement de l'opération de fauchage tardif en Wallonie, le réseau routier est devenu plus accueillant pour la vie sauvage.

Plusieurs classes d'objets géographiques numériques relatives aux bords de routes en fauchage tardif sont consultables sur le Géoportail. On y distingue :

- Les zones de fauchage tardif (avec ou sans bande de sécurité),

- Les parcelles en fauchage tardif,

- Les emplacements des inventaires botaniques,

- Les emplacements des panneaux " fauchage tardif - zone refuge ".