La berce du Caucase

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante ornementale géante qui a été introduite en Europe et en Amérique du Nord en raison de ses vertus esthétiques et mellifères. Elle s’est largement répandue en Wallonie au cours de la fin du siècle dernier, avant de faire l’objet d’une destruction systématique destinée à limiter ses nuisances (brûlures de la peau et concurrence avec les plantes indigènes). Ses populations peuvent être éliminées par une section à la bêche du pivot racinaire des plantes, à répéter pendant plusieurs années jusqu’à épuiser la banque de graines contenue dans le sol.

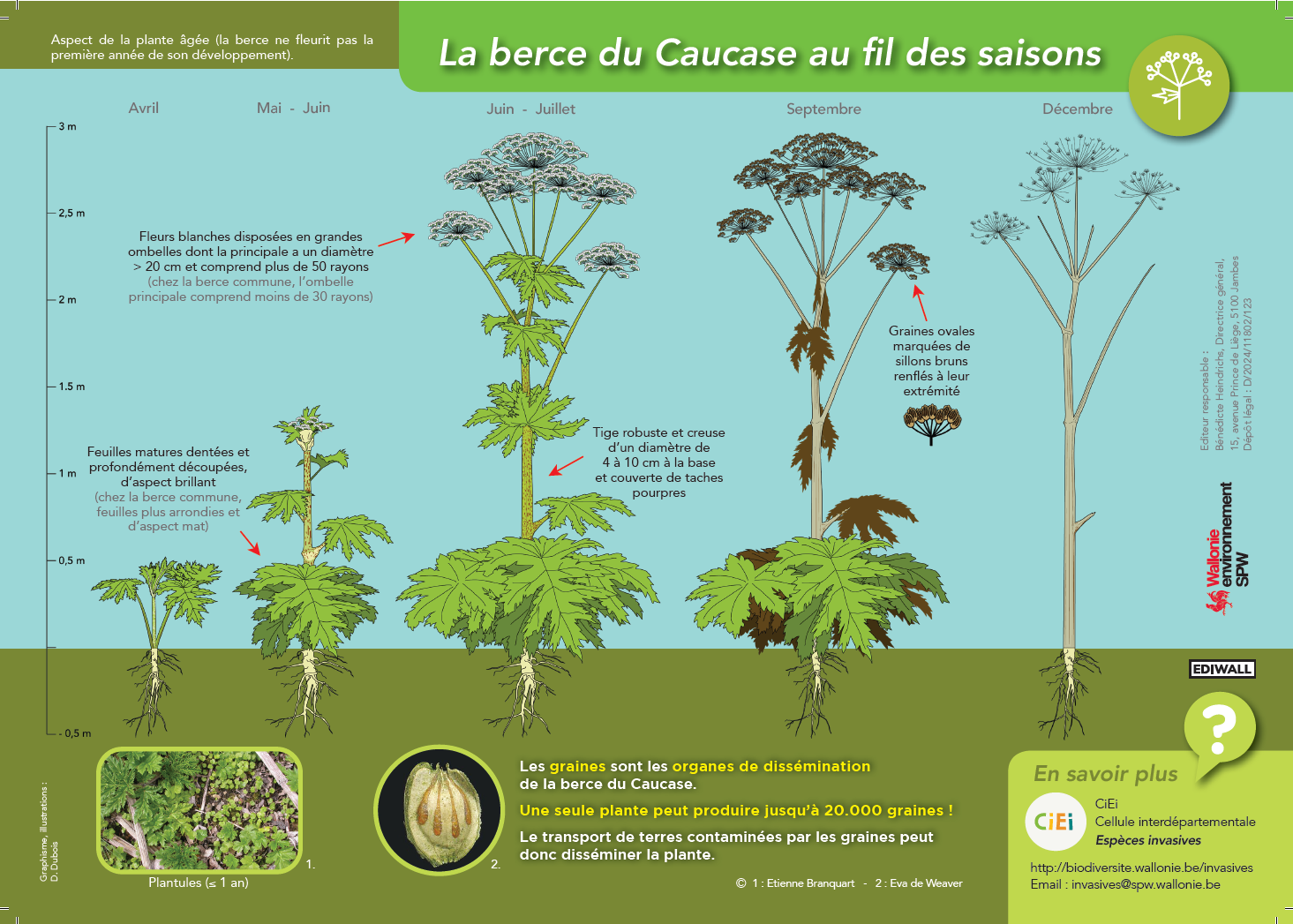

Cette ombellifère géante pluri-annuelle fleurit entre la 2e et la 4e année. Elle peut atteindre 4 mètres de haut et est capable de produire plus de 20.000 graines, qui sont disséminées par le vent sur quelques mètres aux alentours de la plante. En bordure de rivière, les graines peuvent également être emportées par les flots et dispersées sur des distances beaucoup plus importantes.

Cette espèce exotique, autrefois assez largement répandue en Wallonie, tend à envahir les bords de route, les berges de rivière, les lisières forestières et les prairies gérées de manière extensive. Elle y forme des populations très denses qui prennent le pas sur la flore indigène. Elle peut en outre occasionner de graves brûlures lors d'un contact avec la peau.

© GertrudK

La reconnaître

Ne pas confondre

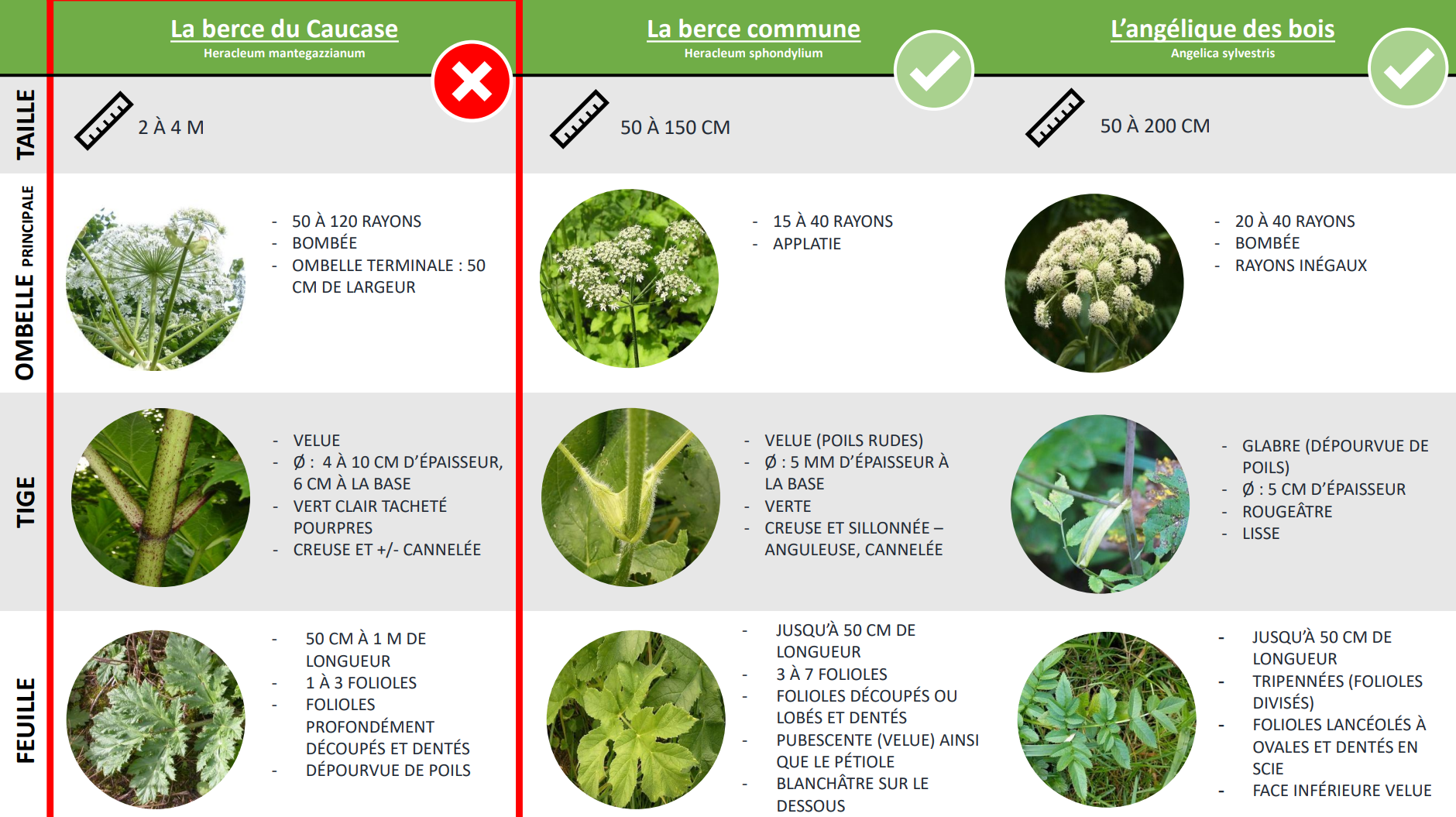

La berce du Caucase produit de grandes fleurs blanches disposées en rayons (ombelles), typiques de la famille des ombellifères. Les principaux critères qui permettent de la distinguer des ombellifères indigènes (angélique, berce commune, etc.) sont les suivants :

- sa taille impressionnante (de 2 à 4 mètres de haut pour les individus en fleurs),

- ses ombelles principales composées de plus de 50 rayons,

- ses feuilles profondément dentées et d’aspect brillant ,

- les taches pourpres qui parsèment sa tige.

La berce au fil des saisons

La berce du Caucase se reproduit à partir des nombreuses graines qu’elle dissémine dans l’environnement. Durant la première année, la plante se développe sans produire de fleurs mais en accumulant des réserves nutritives dans son système racinaire. Il faut attendre la deuxième, la troisième, voire la quatrième année pour que la plante produise une hampe florale avant de dépérir.

En absence de gestion, la berce du Caucase peut être détectée en toute saison :

- au printemps, on voit apparaître les plantules ainsi que les rosettes de feuilles des plantes âgées de plus d’1 an,

- en été, on repère facilement les plantes de grande taille,

- en automne et en hiver, il est encore possible de détecter les tiges séchées de la plante.

Pour apprendre à reconnaître la berce du Caucase au fil des saisons, téléchargez ici notre fiche de reconnaissance complète.

© Etienne Branquart

De grandes quantités de graines peuvent s’accumuler dans les sols envahis par la berce. Là où elle forme de grandes populations, on dénombre jusqu’à 10.000 graines vivantes par mètre carré de sol, concentrées sur les 10 premiers centimètres. Et certaines d’entre elles peuvent rester vivantes pendant plus de 7 ans.

Des plantes de différents âges se côtoient dans ces grandes populations, comme on le voit sur la photo ci-contre (jeunes plantules et rosettes de feuilles produites par des plantes plus âgées).

Depuis le 7 octobre 2025, les observations et les opérations de gestion de la berce du Caucase peuvent à nouveau être communiquées au travers de ce portail d'informations cartographiques. Tout signalement doit être accompagné de photographies numériques pour qu’il puisse être validé. Cet outil permet également de visualiser la distribution de la plante en Wallonie.

Une plante exotique envahissante

La berce du Caucase possède des atouts importants qui lui permettent de concurrencer les plantes indigènes, notamment sa précocité, sa vitesse de croissance, sa taille importante et sa très grande fécondité.

Elle exerce un impact négatif important sur la biodiversité et les écosystèmes. Ses populations denses provoquent localement un appauvrissement important de la flore et participent à la dégradation de l’état de conservation des prairies extensives et des prés maigres de fauche. En outre, en l'absence de gestion, il n'est pas rare que la plante forme d'importants cordons en bordure de cours d'eau et réduise d'autant l'accès à la rivière.

© Katrin Schneider

La berce du Caucase ainsi que 2 autres espèces voisines absentes de Wallonie, la berce de Perse (Heracleum persicum) et la berce de Sosnowski (Heracleum sosnowskii), figurent depuis juillet 2017 sur la liste des espèces préoccupantes pour l'Union européenne (Règlement (UE) No 1143/2014). Elles ne peuvent donc plus être commercialisées, cultivées, plantées ou dispersées dans l’environnement. Les impacts sur l’environnement et les écosystèmes qui découlent de la propagation de la berce du Caucase en Europe sont décrits dans le détail dans le rapport scientifique d’évaluation des risques téléchargeable ici.

Des nuisances à foison

Qui s'y frotte s'y brûle !

Il faut éviter de toucher la berce du Caucase et être particulièrement prudent lors de sa gestion. Sa sève contient en effet des substances chimiques dites "photo-sensibilisantes". Au contact de la peau, et en combinaison avec les radiations UV de la lumière solaire, ces substances provoquent des brûlures plus ou moins sévères. Agriculteurs, pêcheurs, randonneurs, kayakistes, scouts : nombreux en font les frais chaque année en Belgique.

Le contact initial avec la plante est indolore ; les symptômes apparaissent seulement après quelques heures. En cas d'exposition de la peau à la sève de la plante, il faut laver soigneusement la zone touchée avec de l'eau et du savon. On évitera également de l'exposer à la lumière du soleil pendant une semaine au moins (manches longues, pantalons, crème solaire à haut indice de protection). Une crème pour brûlure doit être appliquée si des cloques apparaissent.

La consultation d'un médecin est requise en cas de brûlure importante ou si les yeux sont touchés. Les brûlures peuvent être très sévères et nécessitent une hospitalisation dans 1 à 5% des cas.

Plus d'informations auprès du Centre Antipoisons Belge ou de la Fondation des Brulés.

© King County Noxious Weed Control Program USA

Terrains rendus inutilisables à la suite de l’invasion par la berce du Caucase en Ecosse.

© Scottish Invasive Species Initiative

Une invasion coûteuse

Le développement de grosses populations de berce du Caucase peut occasionner des coûts importants du fait de la perte d’usage des terrains envahis par la plante. Les frais médicaux causés par les brûlures est également un poste budgétaire non négligeable. En Allemagne, le coût de la perte d’usage a été évalué à 238 millions/an et celui des frais médicaux consécutifs aux brûlures à 1 million €/an.

Attention aux terres de remblais

Le déplacement de terres contenant des graines de berce du Caucase est un vecteur de dispersion de la plante et les terres de remblais constituent un milieu de prédilection pour son installation.

Comme détaillé plus haut, de grandes quantités de graines peuvent s’accumuler dans la couche superficielle du sol (20 premiers centimètres) des sites envahis et celles-ci conservent un pouvoir germinatif pendant plusieurs années. On veillera donc à éviter de déplacer des terres colonisées par la berce ou à traiter la couche superficielle de sol quand on ne peut pas s’y soustraire (par exemple en l’enfouissant à grande profondeur ou en l’incinérant).

© Korona.info

Le GRGT a été adopté par le ministre de l’Environnement en complément à l’arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres. Il détaille les aspects pratiques et scientifiques dans l’organisation de la gestion des terres. Plus particulièrement, il présente des recommandations visant à encadrer la gestion et les modes de valorisation de terres excavées présentant un risque de dissémination de plantes exotiques envahissantes. Télécharger le rapport ici.

Gérer la berce du Caucase

Planification des opérations

Un chantier de gestion de berce du Caucase implique de travailler sur le long terme, de se protéger contre le risque de brûlure et de traiter correctement les résidus de gestion. L’effort de gestion doit être répété année après année de manière à éviter toute production de graines par la plante.

En Wallonie, la majorité des populations résiduelles de berce du Caucase sont de très petite taille (< 100 individus) et dotée d’une banque de graines réduite dans le sol. Ces populations peuvent généralement être éliminées au travers d’une destruction systématique des plantes durant une période de 5 ans.

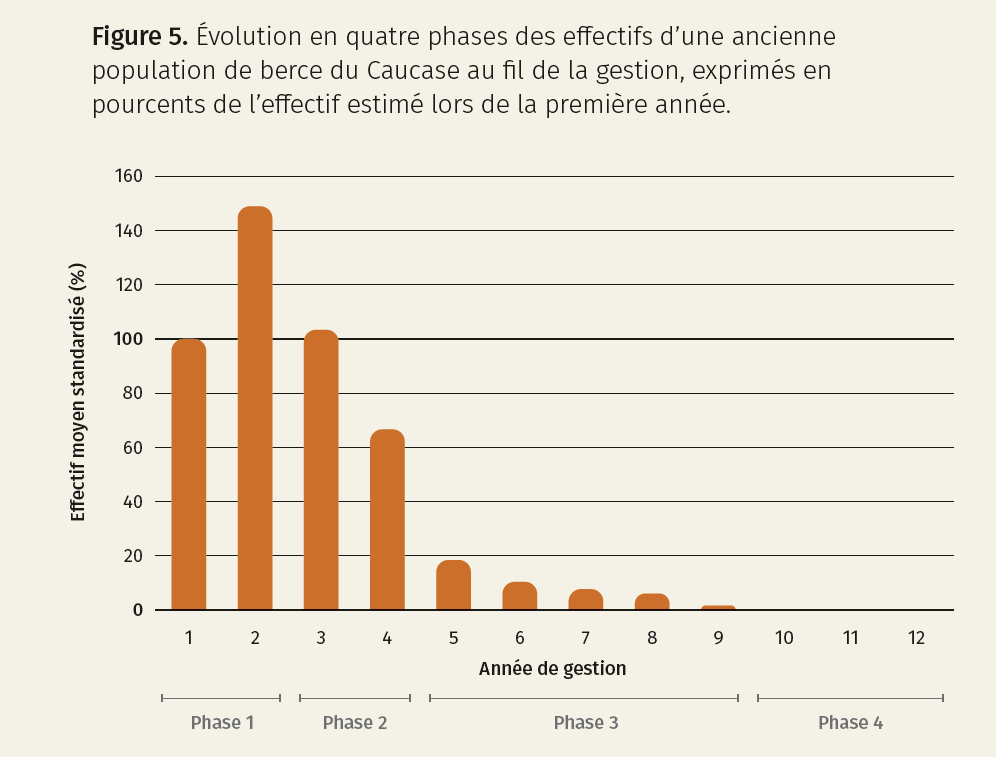

L’élimination des grandes populations (> 100 individus) est plus compliquée, surtout lorsqu’elles sont très anciennes et que de grandes quantités de graines se sont accumulées dans le sol. Celle-ci peut nécessiter jusqu’à 10-12 années d’efforts répétés année après année, selon la séquence suivante :

© Forêt.Nature asbl

- Phase 1 (années 1-2) : la gestion s’accompagne d’une augmentation des effectifs de la plante suite à la germination massive des graines contenues dans le sol,

- Phase 2 (années 3-4) : la gestion permet de stabiliser les effectifs de la plante et d’épuiser progressivement la banque de graines,

- Phase 3 (années 5-9) : la gestion entraîne une chute nette des effectifs issus de la germination des dernières graines contenues dans le sol,

- Phase 4 (années 10-12) : le site continue à être surveillé pendant 3 ans pour s’assurer qu’il n’y a plus de nouvelle germination.

Les techniques de gestion

Différentes techniques de gestion ont fait leur preuve pour détruire la berce du Caucase. Parmi celles-ci, celles que nous recommandons est sans conteste la coupe sous le collet racinaire. Cette technique est à la fois très efficace, sélective et respectueuse de l’environnement.

La coupe sous le collet consiste à sectionner les racines de berce à 15-20 cm sous la surface du sol, à l’aide d’une houe ou d'une bêche à bord tranchant et d’extraire la plante du sol. Dans les substrats très caillouteux, l’utilisation d’une pioche peut faciliter la coupe et l’extraction du collet racinaire.

Illustration de la technique de la coupe sous le collet racinaire (situé à une dizaine de centimètres sous la surface du sol) pour détruire la berce du Caucase.

© CR Ourthe

Les grands individus (hauts de plus de 80 cm) doivent être débités après extraction en tronçons d’une cinquantaine de centimètres à la bêche (à même le sol) en veillant :

- à bien séparer les inflorescences des tiges lorsqu’elles sont présentes,

- à les mettre en sac, à les exporter et à procéder à leur destruction par le feu,

- à séparer la racine de la tige principale par un coup de bêche au niveau du collet,

- à éclater les grosses racines par deux coups de bêche donnés en croix.

© Etienne Branquart et CR Ourthe

La gestion doit idéalement être mise en œuvre en avril-mai. Les plantes sont de petite taille et donc plus faciles à manipuler. Les risques de brûlures sont aussi beaucoup moins élevés pour les opérateurs. Un deuxième passage doit être réalisé en juin afin d'éliminer les plantes oubliées lors du premier passage et les repousses éventuelles.

© CR Ourthe

Du fait de leur grande taille, les plantes sont plus difficiles à manipuler en cas de gestion tardive (juin-juillet). Il est alors recommandé de réaliser une coupe de la partie aérienne avant de procéder à la section des racines et à l'extraction de la partie basale de la tige. Les fleurs doivent être séparées des tiges, exportées et détruites par le feu. Un second passage doit être effectué quelques semaines après la gestion pour éliminer les éventuelles repousses et garantir qu'aucune plante ne puisse monter en graines.

Il peut arriver que la coupe sous le collet racinaire soit difficile à mettre en œuvre dans certaines conditions particulières (sol trop caillouteux, par exemple) et on peut parfois envisager d’avoir recours à d’autres techniques de gestion décrites ici comme le bâchage du sol ou la pulvérisation locale d’herbicides. Il est vivement conseillé de faire appel à un des experts du SPW avant d’y avoir recours.

© Etienne Branquart

Se protéger avant d’agir

Attention ! Pour éviter tout risque de sévères brûlures via la projection de sève, il est impératif de se protéger soigneusement avec un équipement adéquat avant de débuter le chantier de gestion. Cet équipement comprend :

- des lunettes de sécurité ou un casque à visière en plexiglas pour se protéger les yeux,

- une paire de gants imperméables bien résistants,

- des chaussures imperméables,

- des vêtements longs, couvrants intégralement la peau et imperméables.

Pendant la gestion, il est impératif d’éviter de s’essuyer le front (ou toute autre partie du corps) avec une pièce de vêtement ayant pu être en contact avec la sève de la plante.

Il est également recommandé de disposer d’eau en quantité suffisante, de savon et d’un bac de récupération de l’eau savonnée pour se rincer abondamment et immédiatement en cas d’exposition de la peau avec la sève. Dans un tel cas, après nettoyage, la zone exposée sera couverte pour éviter toute réaction au soleil.

D’une façon générale, il est également conseillé de ne pas procéder à la gestion de la berce du Caucase par temps très chaud car il est assez inconfortable de porter l’équipement de protection décrit ci-dessus dans ces conditions.

Que faire des déchets de gestion ?

Pour les sites non-accessibles au public, il est conseillé de mettre les rémanents en tas dans une zone ensoleillée située à l’écart des cours d’eau en vue d’en favoriser le séchage le plus rapide possible.

Pour les sites accessibles au public et les sites où le stockage in situ n’est pas possible ou trop dangereux, il est vivement conseillé :

- soit de déplacer les résidus de gestion vers un site non accessible au public où ils pourront être stockés ;

- soit de les transporter vers un centre de compostage ou de biométhanisation en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures.

En cas de gestion tardive, les fleurs coupées et les graines doivent être mises directement dans des sacs étanches avant incinération.

© CR Ourthe

Sources

- CAB International 2007. Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). (eds P. Pysek, M.J.W. Cock, W. Nentwig and H.P. Ravn)

- EPPO (2020) PM 9/9 (2) Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi and H. persicum. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 50 (3): 515–524.

- Rajmis, S., Thiele, J. C., & Marggraf, R. (2016) A cost-benefit analysis of controlling giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Germany using a choice experiment approach. Neobiota 31: 19-41.

Publications