Les renouées asiatiques

Les renouées asiatiques sont des plantes vivaces à croissance rapide qui forment des massifs denses qui peuvent atteindre 3 à 4 mètres de haut. Importées en Europe pour leurs propriétés ornementales en 1850, elles se sont largement répandues dans l’environnement et figurent aujourd’hui parmi les plantes exotiques envahissantes les plus préoccupantes. Leur capacité de régénération hors norme les rend pratiquement indestructibles. Il est toutefois possible de freiner leur propagation, d’éliminer les nouveaux foyers d’invasion et de réduire localement leur vigueur...

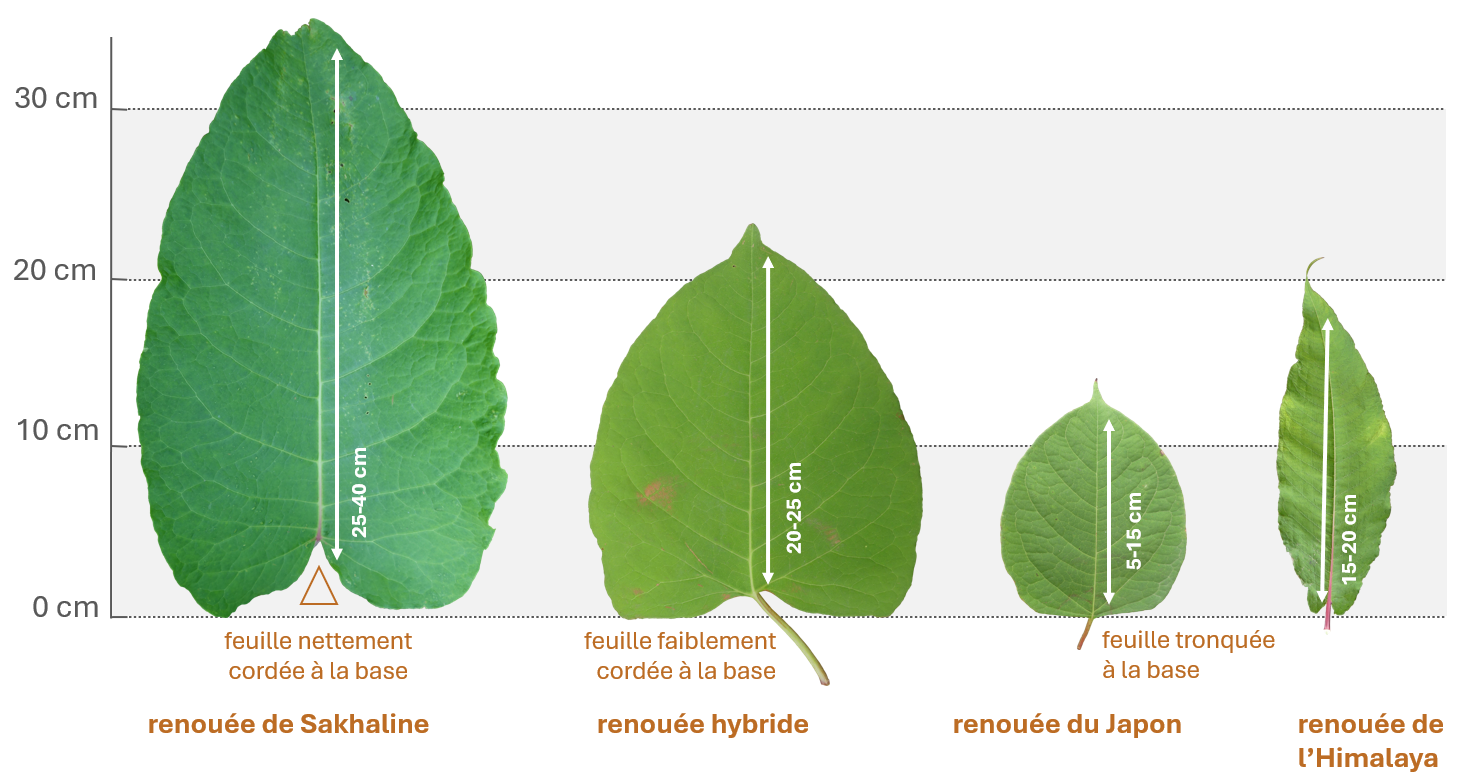

Quatre espèces de renouées

On trouve en Wallonie quatre espèces de renouées asiatiques envahissantes en Wallonie, difficiles à distinguer les unes des autres. Elles se comportent de la même manière et développent toutes les quatre un puissant système de tiges souterraines dans le sol (rhizomes). Elles sont très difficiles à éliminer du fait de leur forte capacité de régénération :

- la renouée du Japon (Reynoutria japonica), de loin la plus répandue,

- la renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinesis), bien représentée en province de Liège,

- leur hybride, la renouée Bohème (Reynoutria x bohemica), surtout présente dans les vallées de la Sambre et de la Meuse,

- la renouée de l’Himalaya ou renouée à nombreux épis (Koenigia polystachya), très rare en Wallonie.

© Etienne Branquart

Les renouées asiatiques se reproduisent principalement par bouturage au départ de fragments de rhizomes ou de tiges. Elles produisent rarement des graines viables en Wallonie.

Ces plantes se dispersent dans l’environnement au travers :

- des mouvements de terres contaminées par leurs rhizomes,

- des crues importantes qui emportent des fragments de tiges ou de rhizomes,

- de la fauche mécanisée des bords de route.

© Etienne Branquart

Les reconnaître

Les renouées asiatiques peuvent être confondues avec d’autres plantes comme les bambous, le buddléia, le cornouiller sanguin, le lilas, la patience à feuilles obtuses, le sarrasin ou différentes espèces de persicaires à vocation ornementale.

Il est possible de les distinguer de celles-ci sur base de la combinaison des critères suivants :

- leur taille impressionnante (> 2 mètres de haut en été),

- leurs feuilles alternes de forme triangulaire,

- leurs tiges creuses et robustes en léger zig-zag pourvues de nœuds régulièrement espacés,

- les gaines membraneuses qui entourent la tige au niveau du point d’insertion des feuilles (ochréas),

- les grappes de fleurs blanches qui se développent sur la plante au mois de septembre.

Pour apprendre à reconnaître les renouées asiatiques au fil des saisons, téléchargez ici notre fiche de reconnaissance complète.

La distinction entre les différentes espèces de renouées asiatiques n’est pas toujours aisée. Elle peut être faite en saison estivale à la suite d’un examen attentif de la forme et de la taille des feuilles inférieures de la tige :

Des plantes exotiques envahissantes

Les renouées asiatiques poussent très rapidement en période de végétation. Les massifs denses qu'elles forment éliminent les plantes indigènes. Elles libèrent dans le sol des substances toxiques qui inhibent la croissance des autres espèces végétales. La litière qu’elles produisent se décompose mal et affecte la vie du sol sous-jacent. Le développement des massifs de renouées modifie en profondeur le cortège végétal des milieux rivulaires et menace fortement l’état de conservation de ces habitats. Les berges de cours d’eau fortement envahies sont aussi plus sensibles à l’érosion lors des crues hivernales.

© Patrice78500, CC BY-SA 3.0

Les quatre espèces de renouées asiatiques figurent depuis juillet 2025 sur la liste des espèces préoccupantes pour l'Union européenne (Règlement (UE) No 1143/2014). Elles ne peuvent donc plus être commercialisées, cultivées, plantées ou dispersées dans l’environnement. Ces interdictions s’appliquent également pour les formes horticoles comme les variétés ‘compacta’ et ‘variegata’ à feuilles panachées. Les impacts sur l’environnement et les écosystèmes qui découlent de la propagation des renouées asiatiques en Europe sont décrits dans le détail dans le rapport scientifique d’évaluation des risques téléchargeable ici.

Une invasion coûteuse

Le développement des massifs de renouées asiatiques peut occasionner des coûts importants du fait de la perte d’usage des terrains envahis, qu’il est souvent difficile de réhabiliter. Leur présence engendre des surcoûts importants dans la réalisation de nombreux projets immobiliers. Ces massifs pratiquement impénétrables contrecarrent l'entretien des cours d'eau, gênent l'exploitation forestière ou agricole. Le long des voiries, ils peuvent limiter la visibilité et être source d’insécurité. Des dégradations aux infrastructures (route, pont, mur de soutènement, …) sont également possibles.

© Etienne Branquart

Mieux vaut prévenir que guérir

Différentes mesures peuvent être adoptées pour prévenir la propagation des renouées asiatiques dans l’environnement en lien avec les principaux modes de propagation des renouées présentés plus haut.

Les mouvements de terre

Le transport de terres contaminées par des fragments de rhizomes de renouées constitue le premier vecteur de leur propagation en Wallonie. Pour prévenir toute dispersion, il faut veiller à :

- éviter au maximum de déplacer les terres contaminées par les rhizomes,

- traiter celles-ci de manière adéquate quand on ne peut éviter les mouvements de terre,

- ne pas mélanger des terres contaminées par des rhizomes de renouées avec des terres saines.

© Antoine Gourhand, SMIGIBA

Le GRGT a été adopté par le ministre de l’Environnement en complément à l’arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres. Il détaille les aspects pratiques et scientifiques dans l’organisation de la gestion des terres. Plus particulièrement, il présente des recommandations visant à encadrer la gestion et les modes de valorisation de terres excavées présentant un risque de dissémination de plantes exotiques envahissantes. Télécharger le rapport ici.

L'entretien courant des bords de voiries

Le gyrobroyage et la fauche des massifs de renouées à partir d'engins tractés favorise la production et la dispersion de petits fragments de renouée (tiges et rhizomes superficiels). C’est un facteur important d’étalement des massifs le long des routes et des cours d’eau.

Lors de l’entretien des bords de voiries, il faut veiller à :

- disposer d’une cartographie précise des zones envahies par les renouées en bordure de voirie,

- identifier les massifs qui représentent une gêne visuelle importante et nécessitent d’être gérés,

- faucher ces massifs à l’aide d’une débroussailleuse à lame ou d’un taille-haie sur perche pour des coupes franches et nettes des tiges aériennes (pas d’engin tracté),

- éviter les projections de fragments de tiges de renouées le long des cours d’eau,

- laisser le produit de fauche sur place si le site n’est pas connecté au réseau hydrographique ou exporter celui-ci en vue d’une destruction par compostage industriel, biométhanisation ou incinération (voir ci-infra).

La coupe franche des tiges de renouées à l’aide d’outils manuels est préférable au gyrobroyage de la plante car elle génère beaucoup moins de fragments et n’entraîne pas l’arrachage des rhizomes superficiels. © Michèle Trojan (haut) et ADIDR (bas)

Cartographier les zones infestées

Une connaissance approfondie de la répartition des renouées asiatiques sur le territoire wallon et un suivi régulier des sites sensibles sont des préalables importants à la lutte contre les renouées asiatiques. Celle-ci gagne en effet à être mise en place le plus tôt possible après l’installation de la plante.

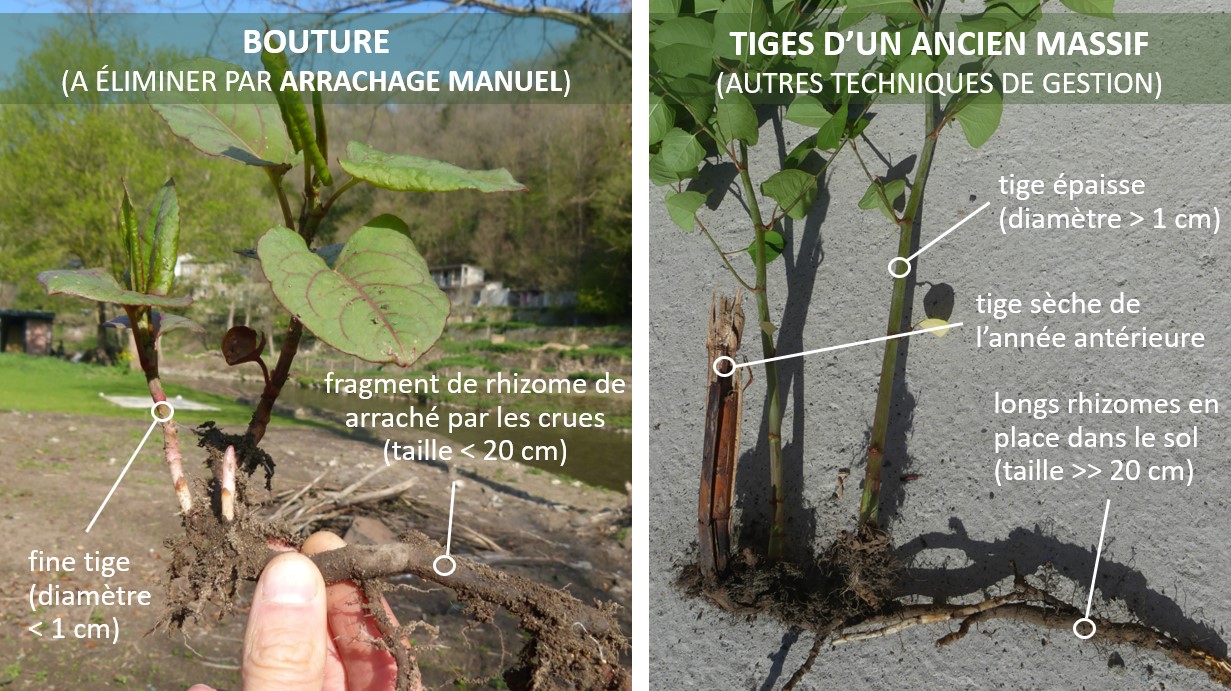

On veilla autant que possible à faire la distinction entre les boutures fraichement installées et les anciens massifs ancrés en profondeur dans le sol, caractérisés par un réseau de rhizomes beaucoup plus développé.

Les observations de renouées asiatiques peuvent être signalées sur l’une des plateformes de partage à destination des citoyens comme observations.be ou iNaturalist.

Intervenir rapidement

Le déplacement de fragments de tiges ou de rhizomes de renouées par les crues ou par l’homme (mouvements de terre) sont à l’origine de la formation de nouveaux massifs. Ces derniers peuvent être assez facilement éliminés durant les premières années qui suivent leur installation, tant que leur taille reste relativement modeste. Cette destruction peut être réalisée par déterrage précoce des nouvelles boutures (jusqu’à 2 ans après leur installation) ou par arrachage répété des rhizomes lorsqu’il n’est plus possible de les déterrer complètement et que la taille des nouveaux massifs n’excède pas quelques mètres carrés.

© Etienne Branquart

Le déterrage précoce vise à retirer du sol l’entièreté de la plante et de son système racinaire à l’aide d’un croc, d’une fourche à bêcher ou d’un tire-racine. Il doit idéalement être pratiqué sur sol humide (printemps) peu après l’installation des nouvelles boutures, alors qu’elles ne sont pas encore enracinées en profondeur. Il peut être réalisé sur tous les types de terrains fraîchement remaniés où s’installent des boutures suite à des crues importantes ou à des mouvements de terre.

Pour approfondir la technique du déterrage précoce : lire notre fiche de gestion EP ou regarder notre vidéo.

Le déterrage manuel des renouées ne peut plus être pratiqué dès que les rhizomes colonisent le sol en profondeur (> 40 cm). Mais il est encore possible d’éliminer les nouveaux massifs tant que leur taille n’excède pas quelques mètres carrés. L’arrachage répété des rhizomes superficiels provoque en effet un affaiblissement rapide de la plante et peut conduire à l’éradication des petits massifs après quelques années d’efforts répétés (opération à reproduire chaque mois en saison de végétation durant 3 années successives).

Pour approfondir la technique : lire notre fiche de gestion A2 sur l'arrachage répété des rhizomes.

© Renkumse Duizendknoopbrigade

Gérer les anciens massifs

On a vu qu’une gestion mise en place rapidement après l’installation des renouées peut être efficace. Mais travailler sur des massifs anciens plus étendus, avec un enracinement dense et profond, s’avère souvent beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il n’est souvent plus possible de s’en défaire complètement mais on peut en revanche réduire la vigueur et atténuer les nuisances occasionnées par les renouées.

Mais avant toute intervention, il est important de se poser les bonnes questions et de savoir en particulier :

- si la plante présente une gêne manifeste et nécessite une intervention,

- si l’on dispose de la maîtrise du terrain sur toute la zone envahie (= surface du massif + bande tampon de 3 mètres de large)

- s’il est possible de mettre en œuvre et d’assurer le suivi du chantier durant au moins 5 années.

Attention également à respecter les bonnes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion pour maximiser les chances de succès et ne pas disséminer davantage la plante dans l’environnement.

Des fiches descriptives sont également téléchargeables pour 10 techniques de lutte qui ont fait leurs preuves. Elles reprennent un maximum d'informations pratiques permettant de faciliter leur mise en œuvre sur le terrain.

Les techniques d'élimination localisée

Ces techniques se fondent sur l’élimination ou la destruction des rhizomes de la plante en vue de procéder à son éradication locale. Elles font appel à des grues ou à d’autres engins capables d’excaver tout le sol contaminé par ces organes.

L’ensemble du sol contaminé par les rhizomes doit être traité pour éviter toute reprise ultérieure de la plante. En revanche, il n’est pas nécessaire de prendre en charge le sol colonisé par les racines qui descendent souvent plus en profondeur afin d’alimenter la plante en eau et en matières nutritives.

De prime abord, racines et rhizomes de renouées sont assez semblables et présentent chacun une section jaune-orange. Les racines (à gauche) se reconnaissent à leur structure entièrement lignifiée et à la présence de petits poils racinaires épars. Les rhizomes (à droite) s’en distinguent par la moëlle moins dense qui emplit leur centre et la présence de nœuds régulièrement espacés.

© Etienne Branquart

Concassage-bâchage du sol contaminé

Le concassage-bâchage permet d’éliminer la renouée d’un site par destruction mécanique de ses rhizomes. La technique consiste à broyer assez finement les terres colonisées pour les rendre vulnérables aux microorganismes du sol et induire leur pourrissement. Ce traitement est complété par une couverture provisoire du sol concassé (bâche opaque) pour éviter le développement de nouvelles tiges durant la période de décomposition des rhizomes.

Télécharger la fiche descriptive E1

© SMAGE des Gardons

Enfouissement sur site

L’enfouissement sur site consiste à enterrer les terres contaminées par des rhizomes à une profondeur suffisante pour empêcher toute reprise. La technique est particulièrement intéressante pour des sites où d’importants travaux d’excavation doivent être réalisés.

Télécharger la fiche descriptive E2

Terrassement et exportation

Technique consistant à excaver et exporter les terres contaminées par les rhizomes en centre d’enfouissement ou en centre de traitement.

Télécharger la fiche descriptive E3

Les techniques d'atténuation pour les massifs de petite taille (< 50 m2)

Ces techniques visent à affaiblir au maximum les rhizomes de la plante au travers d’interventions qui sont menées en surface, sans procéder à l’excavation du sol. Elles sont trop onéreuses pour être mises en œuvre sur de grands massifs. Elles permettent dans certains cas d’éliminer complètement la plante mais ce résultat ne peut être garanti. Deux techniques peuvent être préconisées à cet effet en sus du déterrage manuel répété des rhizomes présenté plus haut (fiche A2) :

Bâchage

La pose d’une bâche résistante sur des sols envahis affaiblit la plante en la privant de lumière. La bâche peut être apparente ou recouverte d’une couche de terre saine. Dans ce cas, on procède ensuite à un ensemencement par des plantes herbacées à faible développement racinaire.

Télécharger la fiche descriptive A1

© Marijke Thoonen

Injection d'herbicide (réservée aux professionnels)

L’injection d’herbicide systémique dans les tiges de renouées assure une diffusion efficace du produit dans tous les tissus de la plante. Il permet d’affaiblir fortement ou de détruire les rhizomes. Appliquée isolément, cette technique ne conduit habituellement pas à une éradication de la plante. Attention cette technique est à réaliser par des professionnels disposant d’une phyto-licence.

Télécharger la fiche descriptive A3

Les techniques d'atténuation pour les massifs de grande taille (> 50 m2)

Ces techniques ciblent spécifiquement les organes aériens des renouées et visent à les affaiblir progressivement au travers d’interventions répétées dans le temps.

Pâturage

Le pâturage réduit la vigueur des renouées asiatiques suite à l’abroutissement des feuilles et au piétinement des tiges et des jeunes pousses. Il favorise le retour de la végétation herbacée sans toutefois provoquer un épuisement rapide des organes souterrains des renouées. Très souvent, celles-ci reconquièrent l’espace une fois que cesse le pâturage.

Télécharger la fiche descriptive A4

© Probos

Plantation d'arbres ou d'arbustes

Les renouées asiatiques poussent préférentiellement en pleine lumière et supportent mal la concurrence avec d’autres espèces. La plantation dense d’arbres ou d’arbustes réduit fortement leur vigueur. Elle ne les élimine cependant pas complètement.

Télécharger la fiche descriptive A5

Fauche répétée

La fauche répétée consiste à couper régulièrement les tiges aériennes de renouées pour épuiser progressivement les réserves stockées dans les rhizomes, réduire la taille des tiges et favoriser la reprise de la végétation indigène.

Télécharger la fiche descriptive A6

Que faire des déchets de gestion?

Les déchets verts de renouées présentent une forte capacité de régénération et peuvent contribuer à la dissémination de la plante dans l’environnement. Ils ne peuvent donc en aucun cas être abandonnés dans la nature.

En cas d’arrachage précoce, la quantité de déchets verts produite est assez limitée et ceux-ci doivent être rassemblés, exportés et détruits par incinération, biométhanisation ou compostage industriel. Ils peuvent aussi être éliminés avec les ordures ménagères.

© Michèle Trojan

Des quantités beaucoup plus importantes de déchets verts sont produites lorsque l’on pratique la fauche répétée de massifs étendus. Les rémanents de gestion peuvent être laissé sur place si le site est peu fréquenté et situé à l’écart des cours d’eau. Dans le cas contraire, il faudra veiller à les exporter et à les détruire en les confiant à des structures habilitées à les prendre en charge :

- liste des installations autorisées de compostage et de bio-méthanisation

- liste des centres autorisés pour l'incinération de déchets non-dangereux

Publications