Le suivi des reptiles

La Wallonie n’abrite pas une faune de reptiles très diversifiée, mais ces animaux présentent un rôle de prédateurs important dans les écosystèmes et ils sont globalement en déclin. Certains sont même considérés comme menacés d’extinction sur notre territoire. Toutes les espèces wallonnes (quatre lézards et trois serpents) sont par ailleurs protégées par la loi et des mesures de conservation sont mises en œuvre de façon croissante, dans les réserves naturelles mais aussi en dehors de celles-ci. Le monitoring est donc essentiel afin de pouvoir suivre l’évolution globale de leurs populations et évaluer l’efficacité des mesures prises.

Des indicateurs sensibles

Les reptiles sont souvent peu mobiles et dès lors fortement dépendants de la qualité de leurs habitats. Ils affectionnent les milieux ouverts à végétation hétérogène et les lisières. Ils occupent souvent des habitats devenus marginaux (friches, prés maigres de fauche, talus rocheux, clairières forestières...) qui ont tendance à se raréfier.

Ils sont en outre très vulnérables et sensibles à la gestion qui est menée dans leurs milieux (fauche, broyage, pâturage…) et aux dérangements en général.

Cycles d’activité et observation

On parle souvent d’animaux « à sang froid » à propos des reptiles, ce qui n’est pas une expression exacte. Ce sont, en fait, des animaux « ectothermes » dont la température interne varie avec celle de leur environnement. Dans nos régions à climat tempéré, ils ont dès lors besoin, pour pouvoir s’activer, de s'exposer au soleil ou sous des abris se réchauffant rapidement pour augmenter la température de leur corps. En conséquence aussi, ils ne sont globalement actifs qu’au printemps et en été, de début mars (ou avril) à la fin septembre, période durant laquelle ils se reproduisent (accouplement puis ponte ou mise bas).

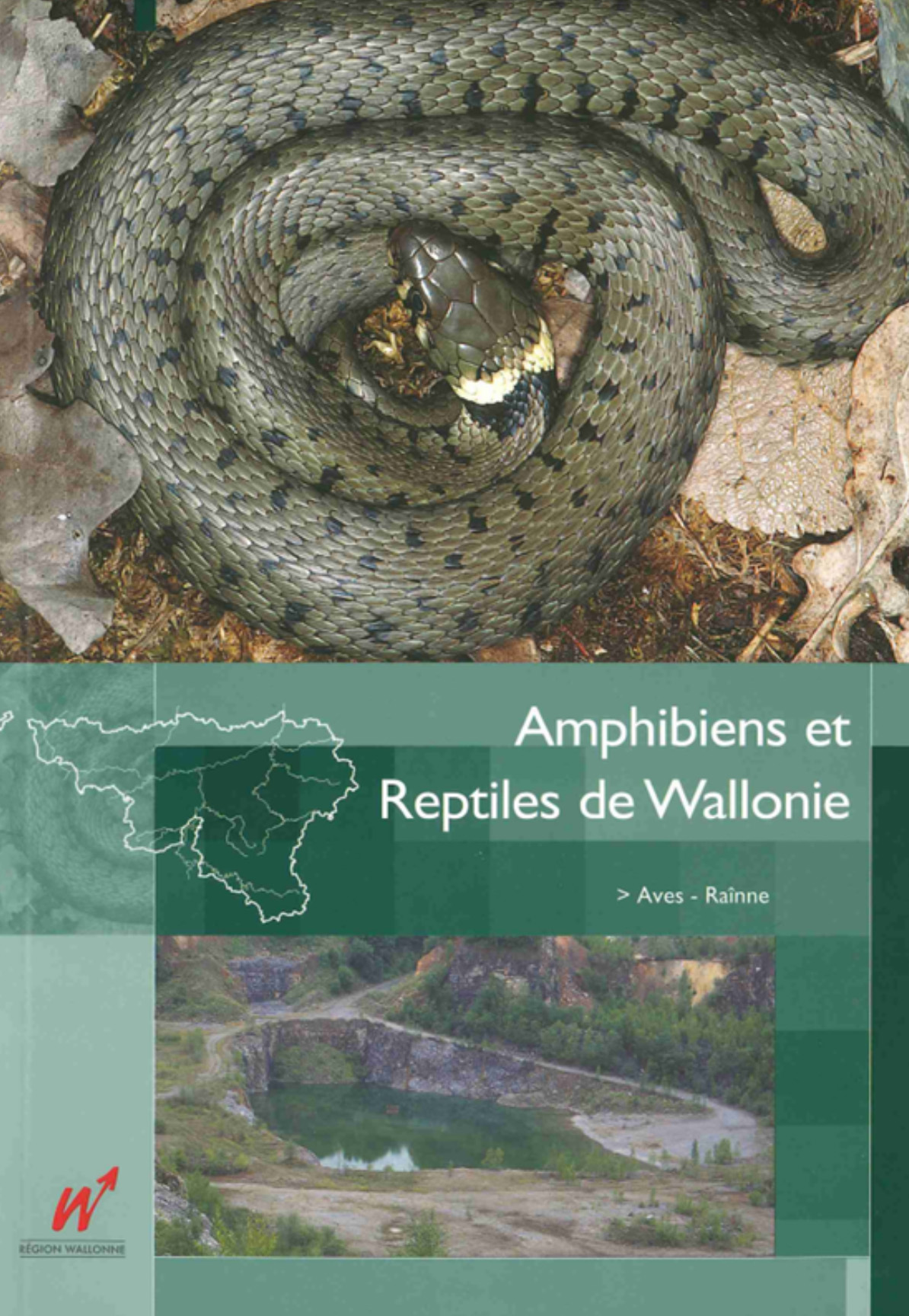

Bain de soleil d'une couleuvre à collier © Andrea Klucker

Accouplement d'orvets © Violaine Fichefet

La période des accouplements, de la mi-avril à la mi-juin, est la plus favorable à l’observation des adultes, plus actifs et un peu moins discrets lors de la recherche de partenaires. Les mois de juin et de juillet permettent surtout de détecter les femelles gestantes (lézard vivipare, puis orvet, coronelle lisse et vipère péliade) qui ont tendance à s‘exposer longuement. Enfin, la deuxième moitié de l’été, à partir de fin juillet, est surtout propice à l’observation des juvéniles. En automne et en hiver, ils se réfugient dans des abris bien drainés, par exemple des trous de rongeurs ou des anfractuosités rocheuses, dont ils ne sortent que très rarement.

Nos reptiles sont essentiellement diurnes et ont une activité journalière très variable et dépendante des conditions météorologiques. Les conditions optimales sont une température fraîche (12 à 15°C) avec du soleil et une couverture nuageuse faible ou des températures douces (15 à 19°C) et un soleil intermittent, voire un temps couvert et des averses. Si la température de l’air est élevée (> 22°C), ils restent généralement dissimulés dans la végétation ou sous les pierres et dans le sol (hormis pour le lézard des murailles et la tortue de Floride).

Techniques d’observation

Les reptiles étant des animaux généralement assez discrets, timides et peu mobiles, aux couleurs se confondant bien avec leur environnement, leur détection sur le terrain n’est pas aisée. Deux méthodes complémentaires sont généralement utilisées dans les programmes de monitoring : l’observation directe et les abris artificiels (plaques de tôle ondulée par exemple).

Observation directe

Cette technique consiste essentiellement à repérer les animaux qui assurent leur thermorégulation, donc le plus souvent immobiles, car il est très rare d’observer des individus en activité, en chasse par exemple. Il s’agit par conséquent :

- de visiter les sites favorables aux périodes et moments les plus appropriés au niveau des conditions météos (voir plus haut) pour trouver des individus s’exposant au soleil

- de parcourir les sites en longeant les éléments paysagers et micro-biotopes les plus appréciés des reptiles, telles les lisières exposées, les haies, les clairières, les tas de foin, de bois, les pierres, les talus, les murets,

- de se déplacer lentement et silencieusement, en balayant le secteur du regard environ 3-4 mètres devant et autour de soi, en s’arrêtant régulièrement et en cherchant éventuellement à l’aide de jumelles à mise au point rapprochée

- de repasser voir après 10 à 20 minutes aux endroits où l’on a entendu un bruissement de feuilles sans avoir pu apercevoir l’animal, ce dernier revenant souvent s’exposer là où il a été dérangé.

Les abris artificiels

La plupart des reptiles apprécient de se chauffer à l’abri d’une pierre plate ou d’un morceau d’écorce. Les éléments artificiels comme des tôles ondulées, des tapis de caoutchouc, des vieux pneus sont très prisés également.

La méthode des « plaques refuges » ou « abris artificiels » consiste à disposer des pièces de bandes transporteuses ou des plaques de tôle sur le sol le long de lisières ensoleillées. Celles-ci seront ensuite soulevées lors des visites en prenant certaines précautions (plus de détails dans la publication de Graitson, 2009).

© Marcel Heim

Ces animaux, diurnes dans nos régions, possèdent une ouïe, une vue et un odorat particulièrement développés. Ils peuvent ainsi détecter la présence de visiteurs avant que ceux-ci ne les repèrent et étant assez farouches, se retirer discrètement à l’abri dans la végétation, sous les pierres ou dans des galeries de rongeurs.

La plupart des reptiles sont ovipares et pondent donc des œufs. C’est le cas chez nous du Lézard agile, du Lézard des murailles et de la Couleuvre helvétique. Toutefois dans notre région, les quatre autres espèces (Lézard vivipare, Orvet, Couleuvre coronelle et Vipère péliade) sont ovovivipares, c’est-à-dire que les œufs sont incubés à l'intérieur de la femelle qui met au monde des juvéniles prêts à éclore, une adaptation aux climats pas trop chauds.

Programmes et méthodes de suivi

Suivi de la distribution géographique

Lézard vivipare © Quentin Smits

Espèces concernées : toutes les espèces wallonnes indigènes (Lézard vivipare, Lézard agile, Lézard des murailles, Orvet fragile, Coronelle lisse, Couleuvre helvétique, Vipère péliade), ainsi que les espèces de tortues introduites (Tortue de Floride, …)

Toutes les observations de reptiles, fortuites ou non, sont utiles et peuvent servir à préciser la distribution des espèces, dans l’espace et le temps. Il est donc recommandé d’encoder sur les portails en ligne toutes vos données, même récurrentes à un endroit donné. Les photos sont par ailleurs bienvenues afin de pouvoir valider les identifications.

Contrôle des stations des espèces prioritaires

Vipère péliade © Georg Wietschorke

Espèces ciblées : Lézard agile, Lézard des murailles, Coronelle lisse, Couleuvre helvétique et Vipère péliade

Le principe est ici de visiter en rotation et à intervalle de quelques années au moins la majorité des stations connues des espèces les plus menacées ou moins fréquentes afin de vérifier le maintien de populations. Étant donné la faible détectabilité des reptiles, trois ou quatre visites effectuées par conditions favorables, sont nécessaires, au minimum lors d’une année de contrôle, afin de pouvoir contacter les espèces visées et conclure au maintien de celles-ci. Ces données sont traitées ensuite en présence/absence ou détection/non détection à l’aide de modèle statistiques adaptés.

Suivi de l’effectif des populations des espèces prioritaires

Lézard des souches © Sébastien Krickx

Espèces ciblées : Lézard agile, Lézard des murailles, Coronelle lisse, Couleuvre helvétique et Vipère péliade

Ce suivi est réservé aux professionnels et amateurs éclairés du GT serpents au sein du Pôle Raînne. Il cible principalement les sites les plus riches du territoire et combine plusieurs méthodes : les sites sélectionnés sont visités régulièrement durant la saison favorable par conditions adéquates et les reptiles sont comptés le long de parcours standards, dans lequel des plaques à reptiles ont éventuellement été disposées et peuvent être soulevées. Les individus de certaines espèces (vipère, coronelle…) sont photographiés dans la mesure du possible afin de permettre l’identification des individus sur base de leurs dessins dorsaux de la tête et du corps, ce qui permet alors des estimations d’effectifs par les méthodes d’analyses de données de « capture-marquage-recapture » ou CMR, plutôt que des mesures d’abondances relatives fournies par les comptages.

Le Pôle Raînne (Natagora)

Le Pôle Raînne est un Groupe de Travail fondé en 1985 et rassemblant amateurs et professionnels au sein de l’association de conservation de la nature Natagora. Il a pour objet l'étude et la protection des amphibiens et reptiles en Wallonie et à Bruxelles. Un GT serpents se focalise plus particulièrement dans le suivi de ces reptiles.

Le groupe Raînne (et son GT serpents) assure le suivi des populations de reptiles en Wallonie depuis les années ’90 grâce à des conventions annuelles, et plus récemment des marchés publics sous la direction du DEMNA (DNE).

Le pôle publie une à deux fois par an une publication servant de feuille de contact aux membres et contenant des articles divers au sujet de l’herpétofaune : synthèses de mémoires et de thèses, suivis de populations, articles de fond, relevés d'observations, actualités : « l’Echo des Rainettes ».

Publications

Guide de l’inventaire et du suivi des reptiles, Graitson 2009. Echo des Rainettes, hors série n°1.