Le suivi des diatomées benthiques

Les diatomées, invisibles à l’œil nu mais omniprésentes, sont de véritables sentinelles microscopiques des rivières wallonnes. Elles fournissent un signal rapide et précis des pressions chimiques et trophiques, complètent les autres indicateurs biologiques (poissons, invertébrés, macrophytes) et constituent un outil essentiel pour respecter les engagements européens et orienter les politiques de gestion de l’eau. En suivant ces micro-algues, la Wallonie se dote d’un thermomètre écologique ultra-sensible, capable de détecter les déséquilibres avant même que d’autres indices ne les révèlent.

Pourquoi surveiller les diatomées ?

Les diatomées sont des micro-algues unicellulaires, présentes en abondance sur les fonds des rivières (biofilm). Elles constituent la base de la chaîne alimentaire et produisent une part importante de l’oxygène dissous. Mais leur intérêt ne s’arrête pas là : elles réagissent très rapidement aux modifications de leur environnement. Leur communauté renseigne en effet sur :

- la qualité chimique (nutriments, matières organiques, métaux lourds, micropolluants),

- la minéralisation et la conductivité de l’eau,

- les variations de pH,

- la lumière et donc l’ombrage ou l’eutrophisation.

Leur cycle de vie très court (quelques jours à semaines), leur extrême diversité (plusieurs centaines d’espèces recensées en Wallonie) et leur fixation au substrat en font des indicateurs biologiques particulièrement sensibles et localisés.

Comment se déroule le suivi ?

Le protocole de suivi des diatomées se déroule en trois étapes complémentaires :

Échantillonnage sur le terrain

- Les prélèvements se font sur les substrats durs (pierres, galets, béton, bois immergé) en grattant une surface définie.

- Dans certains cas, des substrats artificiels sont immergés à l’avance pour standardiser les conditions.

- Les échantillons sont fixés (souvent au formol ou à l’éthanol) pour être analysés en laboratoire.

Prélèvements des diatomées

Nombre de sites suivis : 250 sites, sur la période 2022-2027

Fréquence d’échantillonnage : campagnes tous les 3 ans par bassin hydrographique

Institutions impliquées : SPW – Département de l’Étude du Milieu naturel et agricole

Articulation avec d’autres suivis : macro-invertébrés, macrophytes, diatomées, physico-chimie.

Analyse en laboratoire

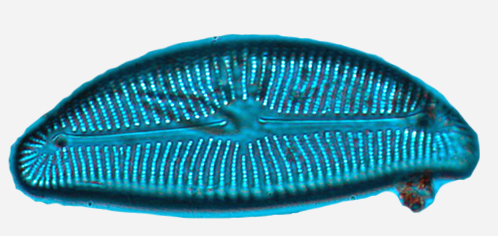

- Les diatomées sont nettoyées (oxydation de la matière organique) pour conserver uniquement leurs frustules siliceux (coques).

- Elles sont montées entre lame et lamelle et observées au microscope optique (×1000).

- Les individus sont identifiés jusqu’au niveau spécifique. En général, 400 valves par échantillon sont comptées pour garantir une représentativité statistique.

Calcul des indices

Les données obtenues permettent de calculer plusieurs indices biotiques :

- IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique) : très utilisé en France et en Wallonie.

- IBD (Indice Biologique Diatomées) : indice harmonisé en France, normé AFNOR (NF T 90-354).

L’IPS combine la sensibilité écologique de chaque espèce à différents polluants et calcule un score global (0 à 20). Plus la note est élevée, meilleure est la qualité écologique du cours d’eau.

Quels paramètres sont étudiés ?

Le suivi des diatomées renseigne notamment sur :

- la diversité spécifique et la richesse en espèces sensibles,

- les taxons indicateurs (espèces polluosensibles comme Achnanthidium minutissimum vs espèces tolérantes comme Nitzschia palea),

- la composition écologique de la communauté (proportion d’espèces liées aux eaux oligotrophes, eutrophes, acides, alcalines),

- les tendances de dégradation chronique (pollution organique diffuse, apports en nutriments, acidification).

Quels sont les bénéfices du suivi diatomique ?

Ce suivi présente plusieurs avantages clés qui en font un outil précieux pour l’évaluation écologique des milieux aquatiques :

- Détection précoce des perturbations : Les diatomées, grâce à leur cycle de vie court, réagissent plus rapidement que les poissons ou les invertébrés, ce qui en fait un indicateur d’alerte très sensible.

- Renforcement de la complémentarité entre indicateurs biologiques : Alors que les poissons reflètent l’état global des habitats et de la continuité écologique, et que les macro-invertébrés traduisent les conditions de plusieurs mois à années, les diatomées offrent une image plus instantanée des pressions chimiques et trophiques.

- Réponse aux exigences européennes : La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose l’évaluation de l’état écologique à partir de plusieurs éléments biologiques, dont les diatomées, considérées comme indicateurs de premier ordre pour la qualité physico-chimique.

- Appui à la gestion locale : Le suivi diatomique permet d’identifier des problématiques spécifiques telles que la pollution diffuse par les nitrates agricoles, les rejets urbains ou industriels, ou encore les altérations locales du pH et de la minéralisation.

À Sombreffe, le suivi des diatomées a révélé une eutrophisation chronique due au rejet des effluents domestique. Après la mise en place de la station d’épuration de Sombreffe, la composition de la communauté s’est rapidement réorientée vers des espèces sensibles et l’indice IPS est monté de 4/20 à 12/20 en 10 ans.

Une base de données intégrée

Les résultats alimentent :

- les rapports à la Commission européenne (Directive Cadre sur l’Eau),

- les bilans régionaux sur l’état des eaux,

- la recherche scientifique (bioindication, écologie des communautés, suivi des pressions).

En savoir plus

Résultats du monitoring - Données ouvertes

Une partie des résultats du monitoring des cours d'eau est disponible, permettant aux citoyens, chercheurs et gestionnaires locaux de consulter les tendances.

Monitoring des cours d'eau

Obligations légales et indicateurs utilisés

Macro-invertébrés, plantes aquatiques (macrophytes) et poissons

Techniques de suivi des 3 autres indicateurs de santé des cours d'eau