Le suivi des poissons dans les rivières

Le monitoring des poissons en Wallonie est bien plus qu’un exercice scientifique : Il permet un diagnostic écologique complet de nos cours d’eau, sert d'outil d’évaluation des politiques publiques et des investissements ainsi que de levier de protection de la biodiversité et d’anticipation du changement climatique. En suivant avec rigueur l’évolution des populations piscicoles, la Wallonie se dote d’un observatoire vivant de la santé de ses rivières.

Pourquoi surveiller les poissons ?

Les rivières de Wallonie hébergent une diversité d’espèces de poissons qui reflètent l’histoire, la qualité et la santé de nos écosystèmes aquatiques. Contrairement aux mesures chimiques ponctuelles (oxygène, nitrates, phosphates, polluants spécifiques), les poissons constituent des intégrateurs biologiques : ils réagissent à la fois aux conditions actuelles et aux perturbations passées, et ce sur le long terme.

Ils renseignent ainsi sur :

- la qualité physico-chimique de l’eau (teneur en oxygène, pollution organique, eutrophisation, substances toxiques),

- la morphologie et l’hydrologie du cours d’eau (substrat, débit, régulation artificielle, obstacles à la continuité),

- la disponibilité des habitats vitaux (zones de frayère, caches, zones de croissance des juvéniles),

- les pressions anthropiques (rejets domestiques et industriels, agriculture, urbanisation, ouvrages hydrauliques).

Certaines espèces de poissons sont particulièrement sensibles aux altérations de leur environnement. Leur présence ou leur absence permet de tirer des conclusions sur la qualité écologique des rivières. C'est le cas notamment de

- La truite fario (Salmo trutta fario) : espèce exigeante, indicatrice d’eaux fraîches, bien oxygénées, avec des fonds de graviers propres pour la reproduction.

- L’ombre commun (Thymallus thymallus) : sensible aux altérations morphologiques et aux hausses de température.

- Le barbeau fluviatile (Barbus barbus) : inféodé aux rivières de plaine, sensible à la rectification des cours d’eau.

- Le chabot (Cottus gobio) : espèce protégée par la directive Habitats, fortement dépendante de la qualité du substrat.

Comment s'organise le monitoring ?

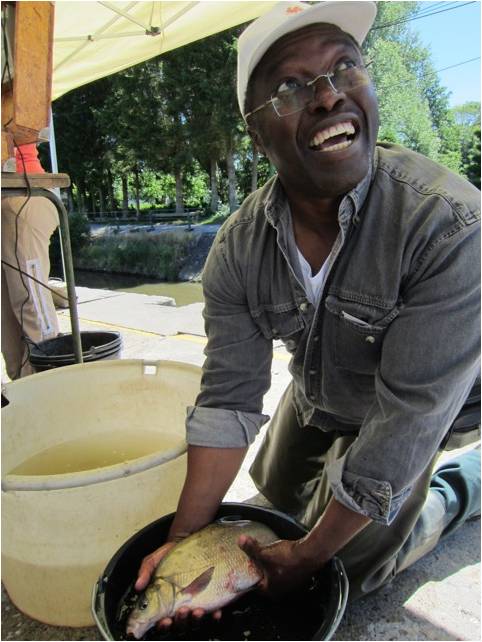

Le suivi est organisé par le Service Public de Wallonie (SPW) dans le cadre du réseau de surveillance défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000/60/CE). La méthode principale utilisée est la pêche électrique, une technique reconnue comme la plus efficace et la moins invasive pour échantillonner des populations entières.

La méthode d’inventaire la plus couramment utilisée est la pêche électrique. Lors de celle-ci, un champ électrique contrôlé est généré dans l’eau à l’aide d’une anode et d’une cathode. Le courant attire et paralyse temporairement les poissons, qui sont alors récoltés à l’épuisette. Chaque individu est identifié, mesuré et parfois pesé, avant d’être relâché vivant. Cette méthode est reconnue comme la plus efficace et la moins invasive pour échantillonner des populations entières.

Qu'est-ce qu'une pêche électrique ?

Nombre de sites suivis : 250 sites

Périodicité des campagnes : tous les 6 ans

Institutions impliquées : SPW – Département de l’Étude du Milieu naturel et agricole

Articulation avec d’autres suivis : macro-invertébrés, macrophytes, diatomées, physico-chimie.

Quels paramètres sont étudiés ?

Les inventaires piscicoles permettent de collecter une série d’indicateurs :

- Richesse spécifique : nombre total d’espèces présentes.

- Abondance relative : nombre d’individus par espèce.

- Structure démographique : proportion de juvéniles, subadultes, adultes.

- Biomasse : masse totale par unité de surface.

- Indices biologiques : calcul d’un Indice Biotique d’Intégrité Piscicole (IBIP), qui compare la communauté observée à celle attendue dans un cours d’eau de référence non impacté.

L’IBIP prend en compte plusieurs métriques (richesse spécifique, tolérance des espèces, présence de guildes écologiques comme les insectivores ou piscivores, abondance des espèces sensibles). Il attribue une note globale qui classe la qualité écologique du cours d’eau en cinq états : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais.

Un outil au service de la Wallonie

Le suivi piscicole répond à plusieurs enjeux majeurs :

Répondre aux obligations européennes

La DCE impose aux États membres d’atteindre le bon état écologique pour toutes les masses d’eau de surface. Le suivi des poissons est un élément obligatoire aux côtés d’autres indicateurs biologiques (invertébrés benthiques, macrophytes, diatomées).

Évaluer les politiques de gestion

Depuis 20 ans, la Wallonie a investi dans :

- l’assainissement des eaux usées,

- la restauration hydromorphologique (reméandrage, diversification d’habitats),

- l’amélioration de la continuité écologique (construction de passes à poissons, arasement de seuils, effacement de barrages obsolètes).

Le monitoring permet de mesurer les résultats concrets de ces actions.

Protéger la biodiversité aquatique

De nombreuses espèces de poissons en Wallonie figurent sur la liste rouge régionale ou européenne :

- espèces en danger critique d’extinction : l’anguille européenne (Anguilla anguilla), le saumon atlantique (Salmo salar) ;

- espèces en danger : la brème bordelière (Blicca bjoerkna), le brochet (Esox lucius), l’ombre commun (Thymallus thymallus) ;

- espèces vulnérables : la brème commune (Abramis brama), la loche de rivière (Cobitis taenia), la tanche (Tinca tinca).

Brochet © Marcel Einig

Le suivi de certaines espèces protégées par la directive Habitats est également requis. En Wallonie, ce suivi concerne les chabots (Cottus rhenanus et Cottus perifretum), la lamproie de Planer (Lampetra planeri), la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), la bouvière (Rhodeus sericeus amarus), la loche de rivière (Cobitis taenia), la loche d’étang (Misgurnus fossilis), le barbeau (Barbus barbus), le saumon atlantique (Salmo salar) et l’ombre commun (Thymallus thymallus).

Le suivi scientifique aide à détecter les déclins précoces et à orienter les mesures de conservation.

Suivre l’impact du changement climatique

La hausse des températures, l’augmentation des sécheresses et la modification des régimes hydrologiques influencent directement les poissons. Les espèces rhéophiles et froides (comme la truite fario et l’ombre commun) pourraient régresser au profit d’espèces tolérantes et eurythermes. Le suivi constitue donc un outil de veille écologique face au réchauffement climatique.

De la science à la gestion

Les données issues du monitoring sont utilisées à plusieurs niveaux :

- Rapports environnementaux régionaux et communication vers le public.

- Rapports à la Commission européenne dans le cadre de la DCE.

- Plans de gestion piscicole : orientation des lâchers éventuels, protection de frayères, choix d’interventions locales.

- Collaboration scientifique avec universités, instituts de recherche et associations naturalistes.

En savoir plus

Résultats du monitoring - Données ouvertes

Une partie des résultats du monitoring des cours d'eau est disponible, permettant aux citoyens, chercheurs et gestionnaires locaux de consulter les tendances.

Monitoring des cours d'eau

Obligations légales et indicateurs utilisés

Diatomées, macro-invertébrés, plantes aquatiques (macrophytes) et poissons

Techniques de suivi des 3 autres indicateurs de santé des cours d'eau

Publications