Le Réseau Loup et les techniques de suivi

Le suivi du loup en Wallonie repose sur deux méthodologies complémentaires. D’une part, un suivi dit opportuniste est réalisé grâce aux données transmises par des observateurs au Réseau Loup. Ces informations peuvent prendre différentes formes : observations de canidés (avec ou sans photos/vidéos), empreintes, excréments, traces de proies sauvages ou domestiques, etc. D’autre part, un suivi scientifique, basé sur un protocole rigoureux, est mis en œuvre dans la Zone de Présence Permanente. Il permet de suivre les individus installés ainsi que la dynamique des meutes.

Le Réseau Loup

Afin d’accompagner au mieux le retour du loup sur le territoire wallon, le Service Public de Wallonie (SPW) a mis en place en 2017 un réseau d’experts coordonné par le Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA). Ce réseau centralise, analyse et valide tous les indices de présence qui lui sont communiqués. Il constitue également la référence en matière de communication et de relations internationales.

La structure du réseau repose sur les Directions du Département de la Nature et des Forêts (DNF), auxquelles s’ajoutent des membres mandatés par :

- la SoCoPro Ovins-Caprins (association d'appui au Collège des Producteurs) ;

- le Royal St-Hubert Club (représentants des chasseurs) ;

- la Plateforme grands prédateurs (consortium de différentes associations naturalistes ) ;

- l' Université de Liège (biologistes du Laboratoire de Zoogéographie, vétérinaires du Réseau de Suivi sanitaire de la Faune sauvage et du service de Pathologies spéciales et Autopsies) ;

- les parcs naturels de Wallonie ;

- la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) ;

- les propriétaires ruraux de Wallonie (NTF) ;

- la défense ;

- l'asbl Forêt.Nature.

Au total, près de 90 membres ont ainsi été formés à la reconnaissance des indices de présence de l'espèce. La composition de ce réseau est dynamique et peut être revue en fonction des besoins.

© SPW

La collecte et l'analyse des données

La collecte

Les informations (observations, proies, empreintes...) proviennent du terrain par différents canaux :

- Le personnel du DNF omniprésent sur le terrain ;

- Les membres du réseau loup , soit directement, soit via leurs propres contacts et associations ;

- Un système d'alerte accessible au citoyen, soit par téléphone (081/626 420) soit par internet .

La vérification et la validation

Chaque membre du réseau a été formé pour collecter et vérifier l'information, en relevant les éléments essentiels de l'anamnèse. Ces éléments sont ensuite croisés entre différents experts du réseau et transmis au DEMNA pour validation .

En l'absence de preuves tangibles, tels de l'ADN ou des images de bonne qualité, un diagnostic sûr et définitif est compliqué à obtenir et relève davantage de la probabilité. Le diagnostic aboutit à une des 4 catégories suivantes : loup certain, loup non-exclu (loup possible ou loup probable), loup exclu et indéterminé.

La diffusion de l'information

L'information validée est diffusée sur le site reseauloup.be. Ce site est la seule source officielle d'informations, fiables et régulièrement mises à jour, à disposition du grand public.

Le retour du loup en Wallonie – Le loup, entre mythe et réalité

Le retour du loup est source d'inquiétude pour de nombreux citoyens. Pour d'autres, ce retour est une bonne nouvelle. Réponse aux questions les plus fréquentes concernant le retour de cet animal sauvage avec les experts loup du Service Public de Wallonie. Découvrez dès à présent le 1e épisode !

Les indices de présence

Les indices peuvent être de différentes natures:

Les observations

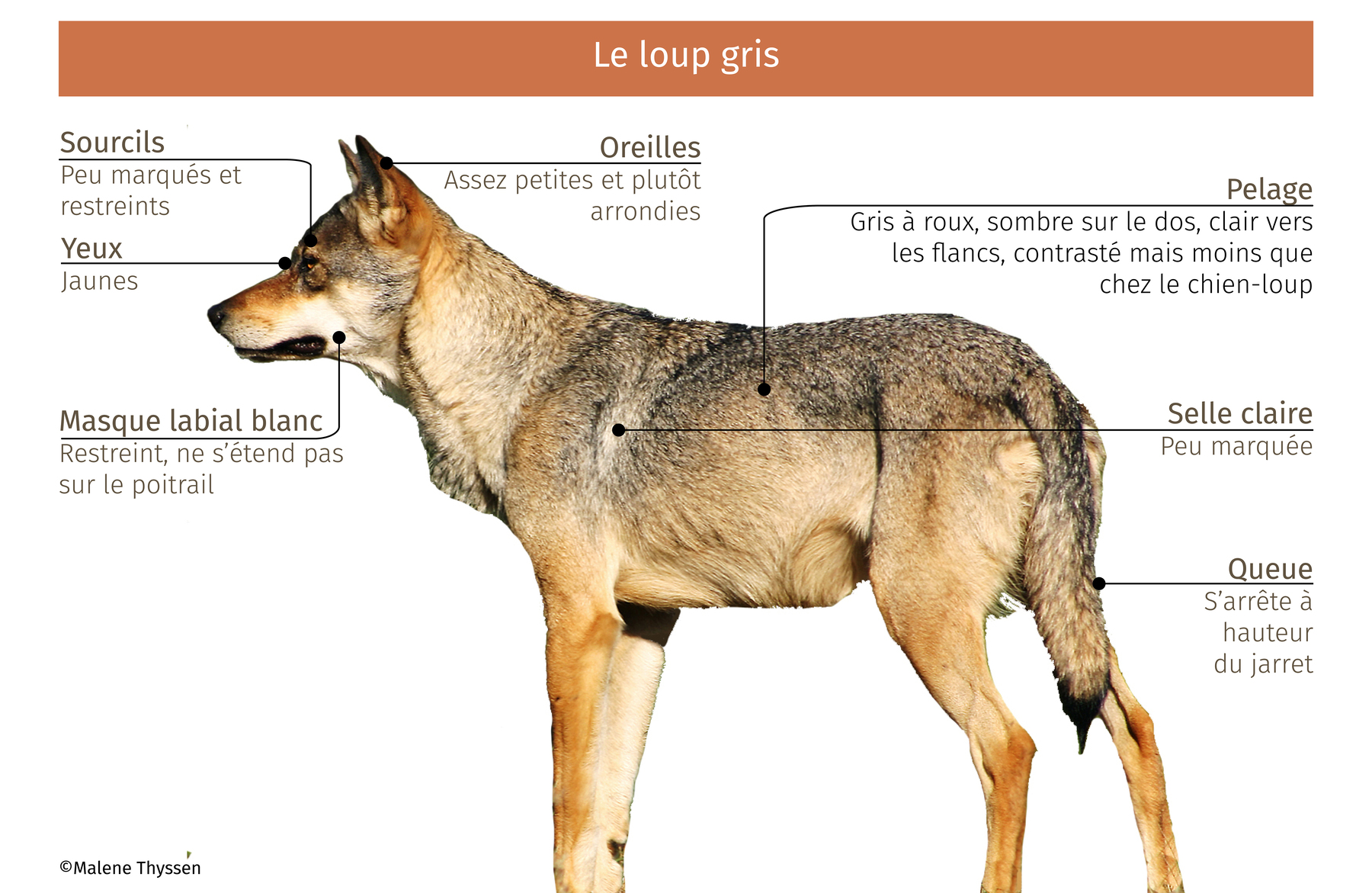

Lors d’une observation de terrain, il est essentiel de rester vigilant : certains chiens de grande taille peuvent présenter une apparence très proche de celle du loup. En particulier, deux races de chiens-loups – le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup de Saarloos – peuvent prêter à confusion.

Pour éviter les erreurs d’identification, il est important de prêter attention à plusieurs critères morphologiques et comportementaux :

- Comportement : le loup est généralement furtif, discret et méfiant vis-à-vis de l’humain. Il ne s'approche pas à moins de 30 mètres de l'homme. Un animal qui s’approche ou semble familier est probablement un chien.

- Pelage, oreilles, queue,... : voir l'infographie ci-dessous.

Si vous pensez avoir observé un loup, essayez de prendre une photo (sans l'approcher) et notez le lieu, la date, l’heure et le comportement. Ces éléments sont précieux pour les experts du Réseau Loup.

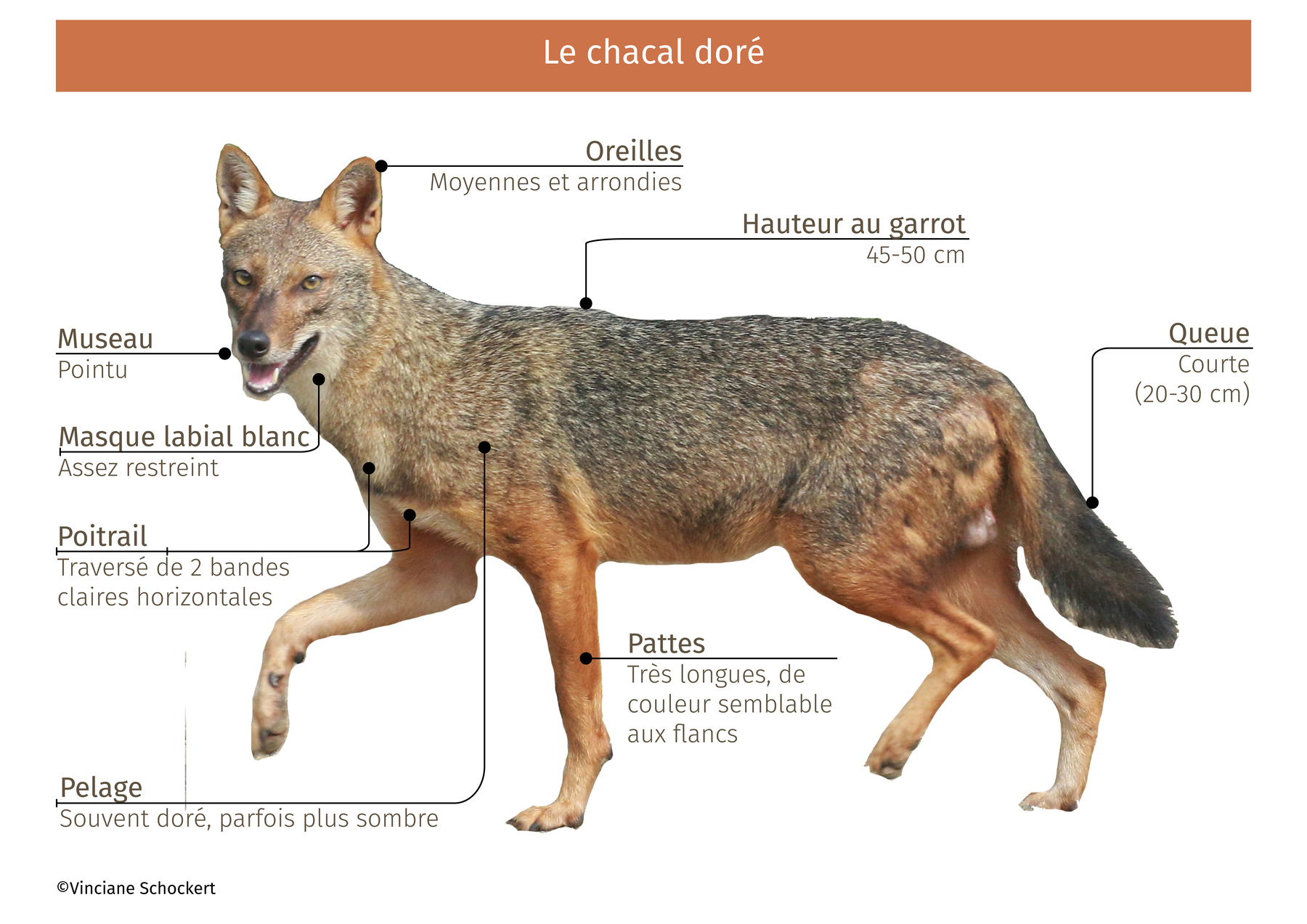

Le chacal doré est un carnivore pouvant être confondu avec le loup et le renard. Originaire du sud-est de l'Europe, il a entamé ces dernières décennies une rapide colonisation du nord et de l'ouest de l'Europe. Bien qu'encore timide, sa présence à nos frontières laisse peu de doute quant à la possibilité de futures observations dans notre pays.

Les proies domestiques et sauvages

En cas de mort naturelle d'un animal sauvage ou domestique, la cause du décès peut être brouillée très rapidement par la consommation exercée par les charognards (corvidés, renards, sangliers, mustélidés…). Pour établir la prédation, le délai entre le décès et l’analyse de la dépouille doit être le plus court possible : au-delà de 24 heures, le diagnostic se complique sérieusement pour devenir quasiment impossible après 48 heures. Ce délai peut être étendu si les conditions de conservation sont exceptionnellement favorables (gel, milieu pauvre…) et pour autant que les charognards ne soient pas intervenus.

Une fois contacté, le Réseau Loup diligentera le plus rapidement possible un membre formé sur le terrain pour déterminer si l'animal a été mis à mort et consommé par le loup. Les principaux critères qu'il prendra en compte sont repris et illustrés dans la publication suivante :

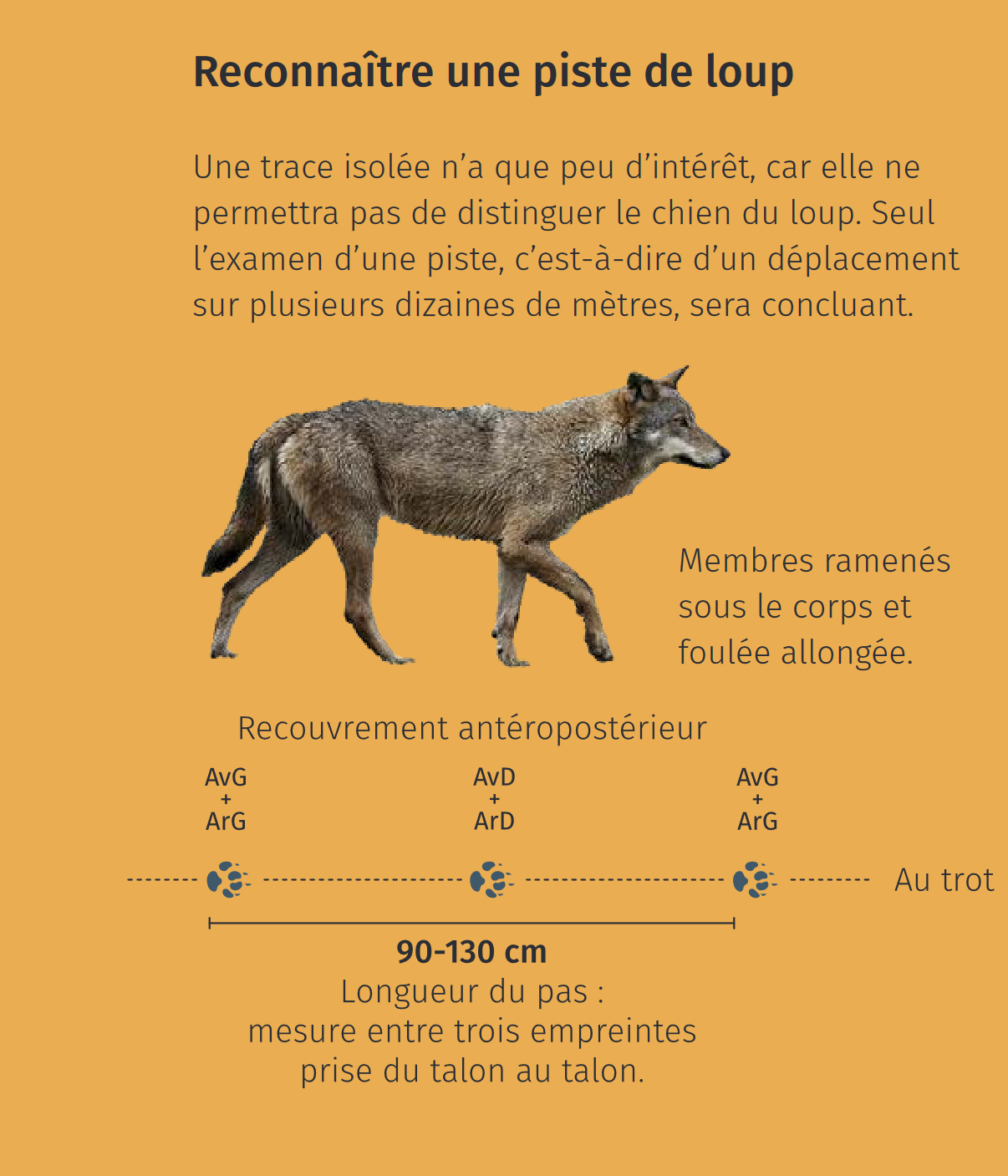

Les empreintes et pistes

L’observation d’une empreinte isolée ne permet pas de confirmer la présence d’un loup. En effet, de nombreux grands chiens peuvent laisser des traces très similaires. Pour une identification fiable, il est indispensable d’avoir une piste complète, c’est-à-dire plusieurs empreintes consécutives permettant d’analyser la démarche et le comportement de l’animal. Poser un repère d'échelle (idéalement un mètre) à côté des empreintes est également très important pour mieux apprécier leur taille et leur écart.

Chez le loup, on remarque :

- Un recouvrement antéro-postérieur : les empreintes postérieures se placent souvent dans ou très près des empreintes antérieures, ce qui donne une impression de superposition.

- Un alignement : les empreintes sont très alignées sur une ligne centrale, avec peu de déviation latérale. Cela reflète une démarche droite et régulière, caractéristique du loup.

- Un espacement régulier : les foulées sont longues et constantes, surtout au trot.

Chez le chien :

- La démarche est plus irrégulière, souvent en zigzag.

- Il n'y a pas de recouvrement antéro-postérieur (ou seulement sur de très courtes distances).

- Les empreintes sont souvent plus écartées latéralement, avec des variations dans l’orientation.

En résumé : une seule empreinte ne suffit jamais pour identifier un loup. Il faut une piste complète, idéalement sur un sol meuble (neige, boue, sable), et si possible accompagnée d’autres indices (poils, crottes, comportement observé) et de photos (avec un élément d'échelle).

Source : Forêt.Nature, n°146 (2018)

Les excréments

L’identification des crottes de loup peut apporter des informations précieuses dans le cadre du suivi de l’espèce. Toutefois, il est important de rester prudent : les excréments de chien peuvent parfois leur ressembler fortement.

Les excréments de loup sont :

- généralement cylindriques, parfois torsadés, avec des extrémités effilées.

- souvent plus volumineux que ceux d’un chien moyen (au moins 3 cm de diamètre et 10–20 cm de long).

- composés de poils, os, fragments de sabots ou de griffes, témoignant d’un régime carnivore sauvage.

- très odorants, mais moins nauséabonds que les crottes de chien domestique.

- souvent déposés au milieu de sentiers forestiers, chemins ou carrefours, dans une logique de marquage territorial.

Les crottes de chien sont souvent plus molles ou fragmentées, surtout si l’animal est nourri avec des croquettes. Le contenu est généralement uniforme, sans poils ni os. Le lieu de dépôt est souvent aléatoire, sans logique territoriale.

Il est recommandé de :

- Photographier l’excrément avec un repère d’échelle (ex. : stylo, règle).

- Noter le lieu, la date et le contexte (type de sol, environnement).

- Ne pas toucher directement : utiliser des gants si prélèvement nécessaire.

L'information doit être transmise rapidement au Réseau Loup, qui pourra examiner les photos et faire rapatrier, si besoin, l'excrément pour une analyse macroscopique ou génétique.

Capsules vidéos

Deux capsules vidéos didactiques cassent les clichés sur le loup. Deux expertes du SPW (Réseau Loup) répondent aux questions les plus fréquentes sur le retour naturel du loup en Wallonie et abordent le suivi scientifique de l'espèce.

Le retour du loup en Wallonie – Le loup, entre mythe et réalité

Le retour du loup est source d'inquiétude pour de nombreux citoyens. Pour d'autres, ce retour est une bonne nouvelle. Réponse aux questions les plus fréquentes concernant le retour de cet animal sauvage avec les experts loup du Service Public de Wallonie. Découvrez dès à présent le 1e épisode !

Le loup, entre mythe et réalité

Le retour du loup en Wallonie – Loup, où es-tu ? A la recherche d'indices

Ce 2ème épisode concernant le retour du loup en Wallonie aborde le suivi scientifique de l'espèce. Que savons-nous du loup et comment apprenons-nous à le connaître ? Les experts du Service public de Wallonie vous expliquent.

Le retour du loup en Wallonie - A la recherche d'indices

Publications