Le suivi du blaireau

Le blaireau est le seul mustélidé social de nos régions. Dans les années 70-80, il a été fortement impacté par la lutte contre la rage. Le renard étant le principal vecteur de l’épidémie, ses terriers ont été activement gazés pour réduire la problématique sanitaire. Les gîtes de blaireau n’ont pas été épargnés, ce qui a entraîné une chute de population estimée à environ 90%. Pour cette raison, le gazage a fini par être interdit au profit de la vaccination antirabique.

© Dan Steenhaut (y compris photo de bandeau)

En raison de cette situation critique, le blaireau est l’un des rares mammifères à avoir été suivi de plus près au cours des 40 dernières années. Avec le temps, des protocoles de suivi de certains indicateurs ont été développés pour apporter des compléments d’information sur la composition de ses clans sociaux, la taille moyenne de sa population, de son domaine vital, la composition de son régime alimentaire et son impact en cultures sur pied (principalement en maïs). Cette approche a notamment permis d’objectiver l’importance des dommages liés au blaireau en Région wallonne.

Atlas des terriers de blaireau

Le premier travail s’est concentré sur l’inventaire des terriers de blaireau grâce à la contribution des agents de triages du Département de la Nature et des Forêts (DNF).

Ces terriers, très caractéristiques, ont ensuite été vérifiés et catégorisés par l’Université de Liège afin d’estimer la part de ceux occupés de façon permanente, de manière occasionnelle et des terriers abandonnés. Ceci a permis de documenter le redéploiement de la population de blaireau par la réoccupation d’anciens terriers et l’aménagement de nouveaux gîtes.

Entre 1980 et 2006, l’évolution a été importante mais progressive. Néanmoins, les blaireaux occupent de grands domaines vitaux (en moyenne 110 ha par clan social) et sont territoriaux. Une fois les domaines vitaux principaux réoccupés, on a assisté à un ralentissement du rythme de recolonisation. Une partie du Hainaut reste encore à reconquérir pour cette espèce mais l’importante fragmentation des habitats (agglomérations, trafic routier...) limite de facto la progression du mustélidé dans cette région.

© Vinciane Schockert

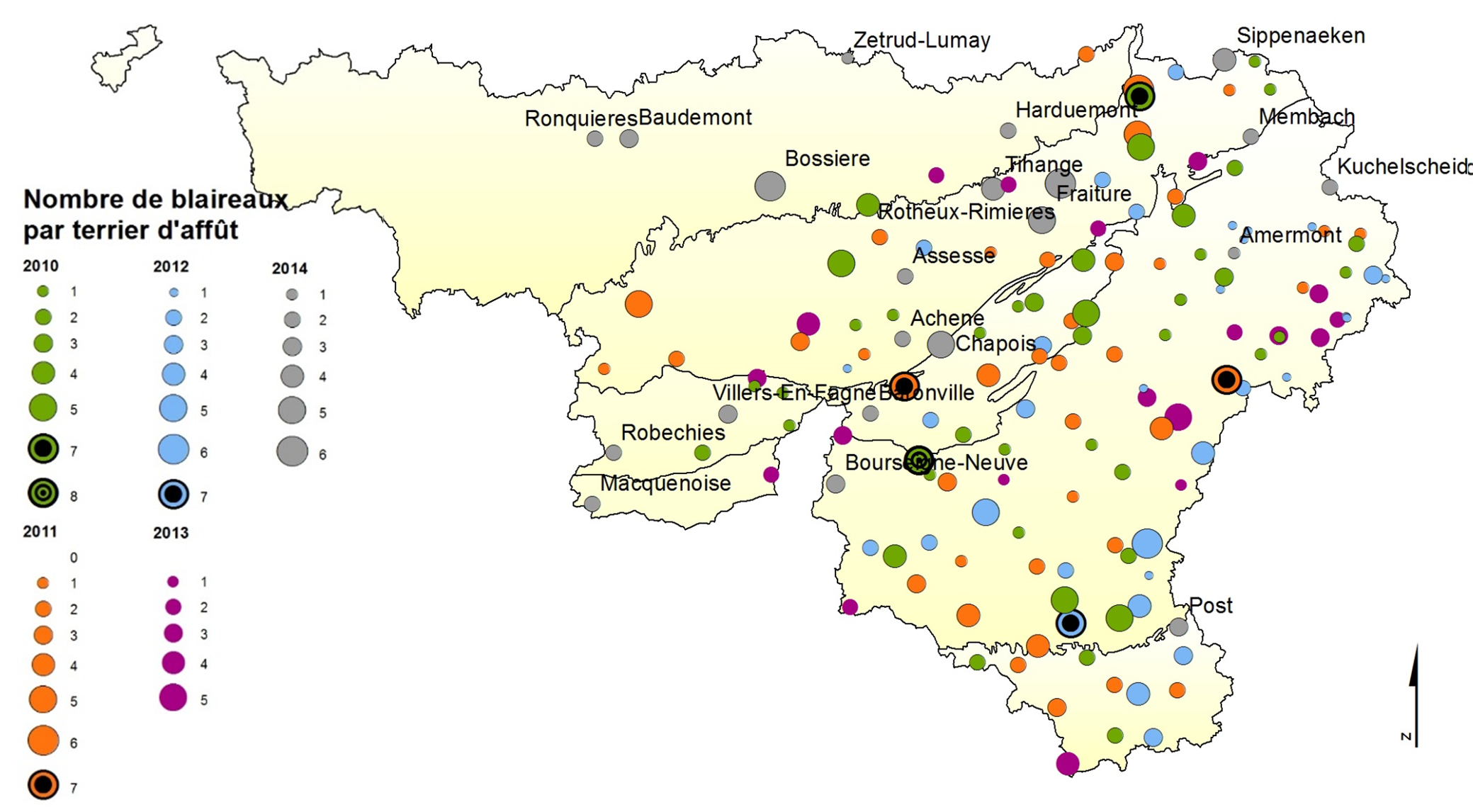

Nombre d’individus par terrier et estimation de population

Dès 2007, afin d’estimer l’effectif de la population, l’inventaire des terriers a été complété par des comptages d’individus par terrier dans le cadre de la Convention Mammifères (Université de Liège-SPW). La répartition des blaireaux selon leur catégorie d’âge (adulte, subadulte, juvénile) a également permis de mieux apprécier la dynamique populationnelle chez le blaireau. Entre 2010 et 2014, jusqu’à 144 terriers différents ont notamment été suivis à l’échelle de l’aire de distribution en Région wallonne.

Il découle, de l’ensemble des suivis annuels, que :

- la taille moyenne d’un clan social est d‘environ 4 individus par 110 ha (toutes classes d’âges confondues) ;

- par an, des naissances ont lieu dans un tiers des terriers occupés en moyenne ;

- les portées comptent en moyenne 2 à 3 blaireautins ;

- le taux d’occupation et le taux de reproduction ne varie pas significativement en fonction de la région naturelle ; ou du nombre de gueules que comporte le terrier.

- la mortalité routière touche entre 15 et 20% des individus.

© Vinciane Schockert

Tous les terriers n’étant cependant pas répertoriés, des facteurs correctifs sont pris en compte pour obtenir une estimation populationnelle réaliste. D’une part, le nombre de gîtes occupés par le blaireau dans les 110 ha autour des terriers de comptage est déterminé et intégré dans l’estimation du nombre de blaireaux par domaine vital. D’autre part, une modélisation a permis d’évaluer la part des terriers non inventoriés à prendre en compte pour calculer l’effectif populationnel. Tous facteurs confondus, la population wallonne est estimée à environ 5000 blaireaux et affiche une relative stabilité depuis 2009.

Un indicateur annuel du nombre d’individus par terrier est relevé sur un échantillon de terriers répartis à l’échelle wallonne.

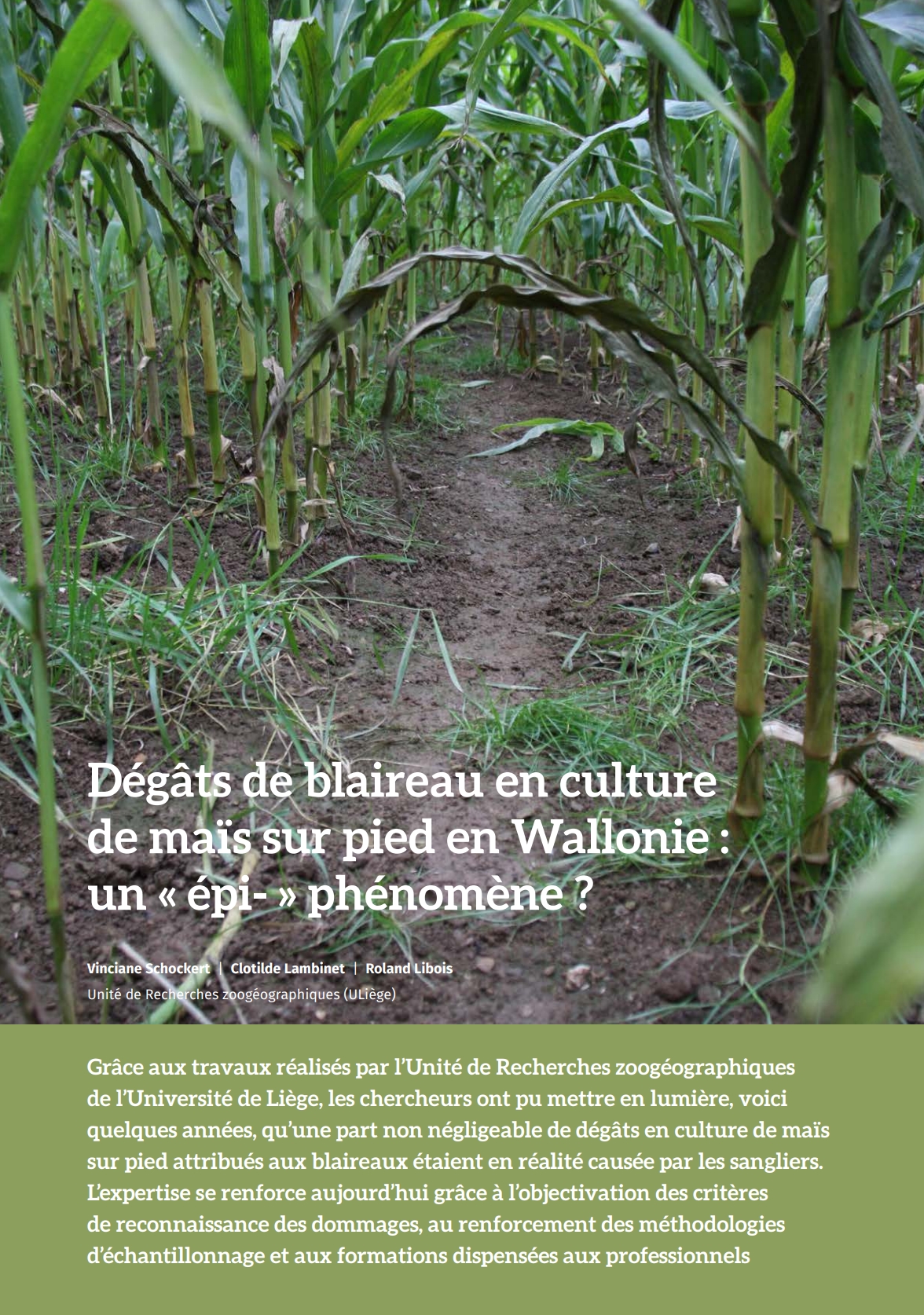

Dégâts de blaireau en culture sur pied

Le blaireau peut occasionner quelques dommages agricoles, principalement aux cultures de maïs sur pied. Pour cette raison, depuis 1998, il fait partie des espèces protégées dont les dégâts sont indemnisables sous certaines conditions.

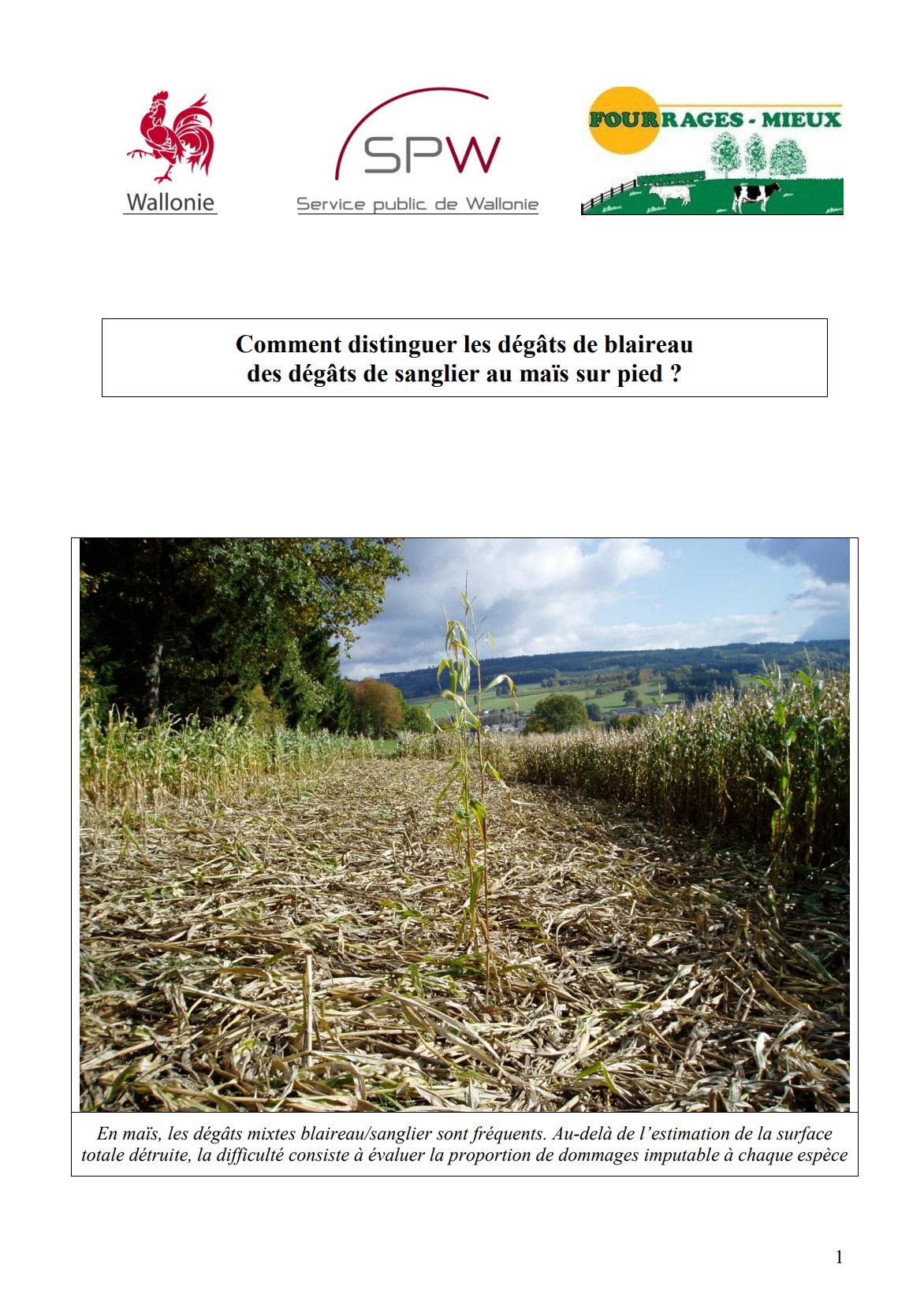

Il importe donc de pouvoir évaluer précisément les dommages qui lui sont imputés. Leur identification n’est pas toujours aisée entre espèces déprédatrices. Les travaux menés dans le cadre de la convention Mammifères SPW-ULiège ont permis de mettre en lumière des confusions importantes entre dommages de blaireau et de sanglier et d’objectiver l’impact des différentes espèces.

Illustration de la méthode de comptage standardisé.

Depuis 2012, des formations sont organisées pour améliorer et remettre à jour les connaissances des agents du DNF, des experts déjà actifs et des futurs experts. A cette fin, les protocoles d’expertise ont été améliorés par le développement d’une méthode de comptage standardisé des dégâts en parcelles de maïs.

Type de dommage imputable au blaireau © Vinciane Schockert

Concrètement, le niveau de dommages dus au blaireau dans une parcelle de maïs de 3 à 4 ha est relativement limité, de l’ordre de quelques ares (en moyenne : 2,2 ares). Il coïncide à l’impact potentiel d’un clan social de blaireaux comportant en moyenne 4 individus évoluant dans un domaine vital de 110 ha. La territorialité étant de mise chez le blaireau, le risque de cumul de dommages liés à la présence de plusieurs clans sociaux sur une même parcelle est peu ordinaire. Le dégât de blaireau apparaît sous forme diffuse la plupart du temps et la typologie des épis qu’il consomme est spécifique.

Publications

Photo de bandeau © Dan Steenhaut