.jpg?t=big)

Matrice des capacités

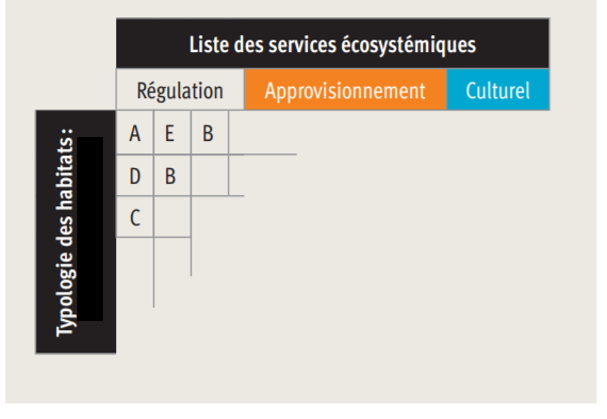

La matrice des capacités est une méthode d’évaluation qualitative, rapide et flexible des services écosystémiques. Elle consiste en une table croisée entre :

- Les services écosystémiques (en lignes),

- Les types d’écosystèmes ou d’occupations du sol (en colonnes).

Source: Campagne C.S., Tschanz L. et Tatoni T., 2016. « Outil d'évaluation et de concertation sur les services écosystémiques : la matrice des capacités ». Sciences Eaux & Territoires, hors-série 23 , 6-p.

Objectifs

La matrice des capacités, une fois remplie permet :

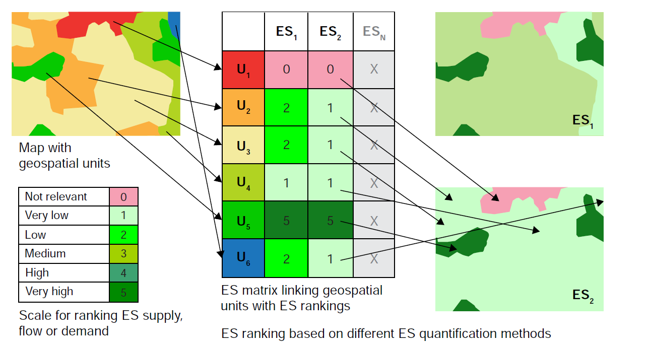

- de cartographier les zones plus riches en services écosystémiques (sur base de données qualitatives) ;

- d'estimer la quantité de SE que chaque catégorie d'occupation du sol peut fournir en son état actuel (état des stocks) ;

- d'évaluer les impacts sur les SE d’un plan ou d’un programme modifiant l’occupation ou l’utilisation du sol en comparant deux états (avant/après) ;

- de sensibiliser les décideurs et le public aux enjeux liés aux services écosystémiques ;

- de servir de base à une évaluation plus approfondie, en identifiant les services prioritaires à analyser.

Chaque cellule de la matrice est remplie avec un score reflétant la capacité à produire un service écosystémique donné (par exemple, un score allant de 0 = non pertinent à 5 = capacité très élevée à fournir le service). Ces scores peuvent être basés sur des indicateurs ou des modèles biophysiques, mais sont le plus souvent issus de jugements d’experts.

La matrice des capacités fait partie des modèles d’indicateurs spatiaux qui relient les types d’écosystèmes aux services rendus, et peut être utilisée pour représenter spatialement les effets d’un changement d’occupation ou d’utilisation du sol.

Il est important d'adapter la liste des services écosystémiques et la typologie des écosystèmes au contexte du territoire et de la question d'étude afin de prendre en compte les objectifs et contraintes de ce territoire. Ainsi, il peut théoriquement exister autant de matrices qu'il y a de périmètres d'études ou de questions de recherche. Elle permet de prendre en compte l’ensemble des services produits par un écosystème, contrairement à d’autres approches plus ciblées.

Public cible

La méthode s’adresse aux :

- acteurs de l’évaluation environnementale (bureaux d’études, maîtres d’ouvrage);

- décideurs politiques et institutions publiques;

- chercheurs et enseignants (outil pédagogique);

- organisations de conservation et de gestion territoriale.

Elle est particulièrement utile pour sensibiliser et communiquer sur les services écosystémiques, notamment dans des contextes où des méthodes quantitatives ne sont pas applicables.

En pratique

Les avantages de l'approche sont les suivants:

- l'approche est simplifiée et facilement compréhensible. Elle permet une première évaluation des SE;

- elle peut être un outil de communication efficace en raison de sa simplicité;

- elle permet une première évaluation avant des analyses plus poussées (par exemple servir de grille de priorisation);

- pour certains services, cette approche est la seule approche possible pour produire une cartographie rapide qui ne fasse pas appel à de la modélisation;

- l'approche convient bien pour des zones d'études importantes (bien que plus la zone d'étude est importante, plus les simplifications et généralisations le seront aussi).

La matrice des capacités doit être complétée par d'autres approches pour une évaluation intégrée des services et présente des limitations et des simplifications.

Les limites couramment citées sont les suivantes:

- l'approche est fortement dépendante des jugements d'experts, et donc des experts consultés;

- l'approche part du présupposé que la cartographie d'occupation du sol est un bon proxy pour cartographier les services rendus. Elle ne tient pas compte des différences spatiales (hétérogénéité des conditions abiotiques ou différences de modes de gestion) ou temporelles;

- la réussite de l'exercice va être fort dépendante des choix opérés pour construire la matrice en amont (choix des lignes, choix des colonnes, ...) et de la compréhension des termes;

- l'approche se limite à la fourniture des services (offre) et n'aborde pas la question des bénéficiaires (demande). La réconciliation de l'offre et de la demande peut être faite via un travail supplémentaire d'évaluation de la demande.

Exercices réalisés en Wallonie

Des exercices concrets ont été réalisés en Wallonie, notamment en 2013 ( Dendoncker et Raquez, 2013- Dossier scientifique sur les services rendus par les écosystèmes en Wallonie) et 2019 (aebe et al., 2019, exercice sur les écosystèmes forestiers).

L'exercice de 2013 était un exercice traditionnel qui liait les occupations du sol aux différents services.

L'exercice de 2019 a permis de :

- prendre en compte l'hétérogénéité du paysage, au travers de l'inclusion des facteurs abiotiques dans les lignes de la matrice,

- prendre en compte les activités humaines (modes de gestion) dans les lignes de la matrice.

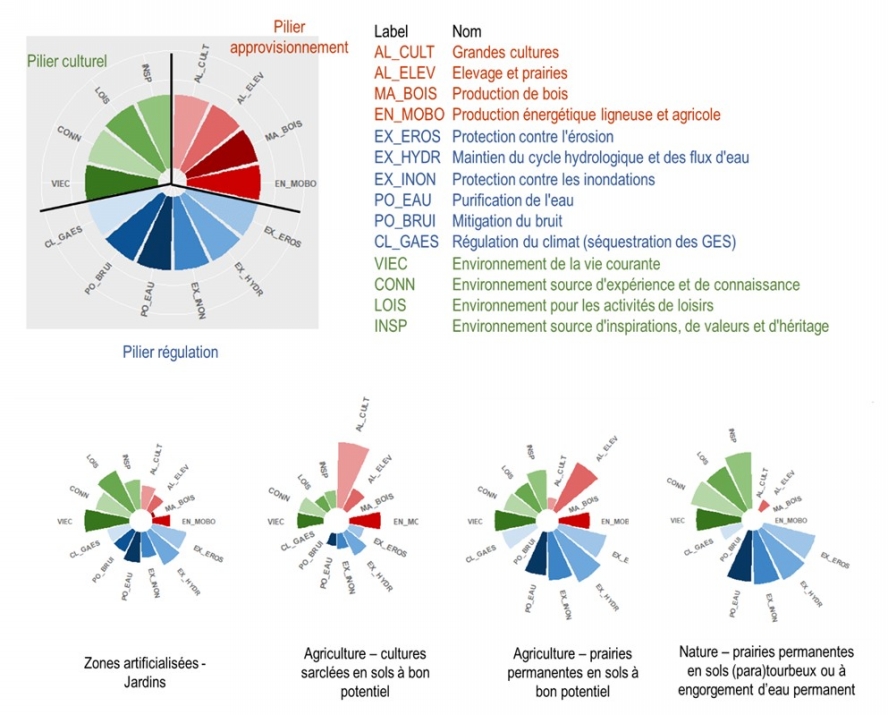

Il a été proposé de refaire un exercice similaire en 2021 pour l'ensemble des écosystèmes wallons. Cet exercice a permis de mettre en place certaines illustrations à vocation de vulgarisation et de communication autour de la capacité des différents écosystèmes à fournir les services. Ces illustrations se basent sur des illustrations appelées 'bouquets de services' au sein desquelles chaque pétale est un service dont l'importance est liée à la valeur attribuée dans le score de la matrice.

La prise en compte des facteurs abiotiques et des activités humaines en plus de la typologie de l'occupation du sol est un exercice qui peut très vite devenir fastidieux au vu du nombre de lignes supplémentaires ajoutées, mais cela permet de répondre à certaines critiques souvent opposées à l'approche. Dans le cadre de l'exercice réalisé en 2019, seuls les écosystèmes forestiers ont été analysés et l'exercice a montré des résultats intéressants.

Enfin, la méthode a été appliquée dans le cadre d’un guide opérationnel publié par la DREAL Hauts-de-France et l’INRAE pour intégrer les services écosystémiques dans les études d’incidences environnementales. Ce guide, accompagné d’un tableur Excel, est téléchargeable et a été utilisé en Wallonie pour évaluer l’impact de l’artificialisation des terres entre 2007 et 2019.

Exemple d'application de la matrice des capacités

L’approche “matrice des capacités” a été utilisée pour prendre en compte les services écosystémiques dans les études d’incidences sur l’environnement (EIE). Le guide, publié par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) en 2021, présente une méthodologie claire et opérationnelle pour intégrer les SE dans les EIE des projets, plans et programmes. Ce guide, accompagné d’un tableur Excel, est téléchargeable et a été utilisé pour évaluer l’impact de l’artificialisation des terres entre 2007 et 2019 en Wallonie.

En savoir plus

- Dendoncker N. et Raquez P, 2013. Dossier scientifique sur les services rendus par les écosystèmes en Wallonie, en vue de la préparation du rapport analytique 2012-2013 sur l’état de l’environnement wallon. Université de Namur, Namur, Belgique

- Maebe L., Claessens H. and Dufrêne M., 2019. The critical role of abiotic factors and human activities in the supply of ecosystem services in the ES matrix. One Ecosystem 4:e34769.

- Dossier scientifique sur les services rendus par les écosystèmes en Wallonie, Nicolas Dedoncker, UNamur, Février 2013

- Exemple d’utilisation de la matrice des capacités - artificialisation des terres entre 2017 et 2019 : rapport et livrables

- Rapport technique : matrice des capacités, outils opérationnels, Gembloux Agro Bio Tech, janvier 2023