Le suivi du cerf élaphe

Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) est une espèce emblématique des forêts wallonnes, dont le brame en période de rut attire l’attention d’un large public. Pour le chasseur, c’est surtout la possibilité de récolter un trophée spectaculaire. Pour le propriétaire forestier, l’enjeu est de limiter les dégâts occasionnés aux jeunes arbres par le plus grand herbivore de nos forêts. Le cerf élaphe est la seule espèce de gibier pour laquelle il existe un plan de tir légal, ce qui signifie que chaque année des quotas de chasse sont imposés aux chasseurs en vue d’assurer un équilibre optimal entre le nombre de cerfs et le développement et la diversification de la forêt. Pour toutes ces raisons, l’espèce fait donc l’objet d’une attention particulière. Photo de bandeau © Dan Steenhaut

Le suivi de la population par Indice Nocturne d’Abondance - INA

Compter tous les individus d’une population n’est pas possible à cause de la difficulté d’observer des animaux nocturnes dans des milieux forestiers. Depuis 2010, la population de cerfs est donc suivie de manière indiciaire pour établir si une population dans un secteur donné montre une augmentation, une stabilité ou une baisse.

Pratiquement, le Département Nature et Forêt (DNF) du Service public de Wallonie organise en mars – avril des comptages nocturnes aux phares le long de parcours prédéfinis. Le nombre de cerfs observés le long de ces parcours est rapporté au nombre de km parcourus, ce qui permet de calculer un indice kilométrique correspondant à un nombre de cerfs /km. Au terme de plusieurs années, il est ainsi possible de déterminer avec certitude la tendance populationnelle.

Particulièrement cadré, cet indice couvre l’aire de distribution du cerf (voir carte) en Wallonie.

© Nicolas Van Hove

Les résultats sont exprimés sous forme de graphique représentant la tendance populationnelle à l’échelle d’une unité de gestion. Une unité de gestion correspond à une population pour laquelle un plan de tir doit être proposé par le conseil cynégétique et validé par le DNF. Les résultats 2025 sont présentés à l’échelle de chaque unité de gestion en bas de page.

Le tableau de chasse

En tant qu’espèce gibier, une donnée importante pour le suivi de la population est le nombre de cerfs tirés, reflet du plan de tir imposé et de l’abondance. Environ 30% de la population est prélevée par la chasse chaque année.

En Wallonie, conformément à la législation, chaque animal de l’espèce cerf tué ou trouvé mort doit faire l’objet d’un constat de tir établi par un agent du DNF. Cette donnée est considérée comme très fiable et complète. Chaque constat est ensuite encodé dans une base de données centralisée qui reprend le lieu et la date du constat, la cause de la mort, et une série d’informations caractérisant l’individu comme l’âge, le sexe, le développement de la ramure.

Le plan de tir

Ce thème est largement décrit sur le site environnement.wallonie.be.

Le plan de tir vise à contrôler la population de cerfs en prélevant chaque année l’équivalent de son accroissement. Ce plan de tir est ensuite adapté à la hausse ou à la baisse pour tendre vers une densité-cible fixée en Wallonie entre 15 et 45/1000 ha en fonction de la qualité du biotope.

© Dan Steenhaut (y compris photo de bandeau)

L’estimation de la densité repose sur un modèle démographique (appelé modèle des rétrotirs) basé sur le taux de reproduction d’une population de cerfs et sur les statistiques de mortalité des années précédentes. Des scenarii de population sont générés pour différents niveaux de densité. La tendance de chaque scénario est ensuite confrontée à la tendance populationnelle affichée par l’INA. Le scénario présentant la meilleure corrélation avec l’indice populationnel est retenu.

Une fois la densité estimée pour une unité de gestion, elle est ensuite comparée à la densité-cible. Le plan de tir annuel visera à prélever l’accroissement de population et à minimiser l’écart entre la densité estimée et la densité-cible.

Une évaluation des réalisations des plans de tir est présentée dans le Rapport Cerf 2022-2023.

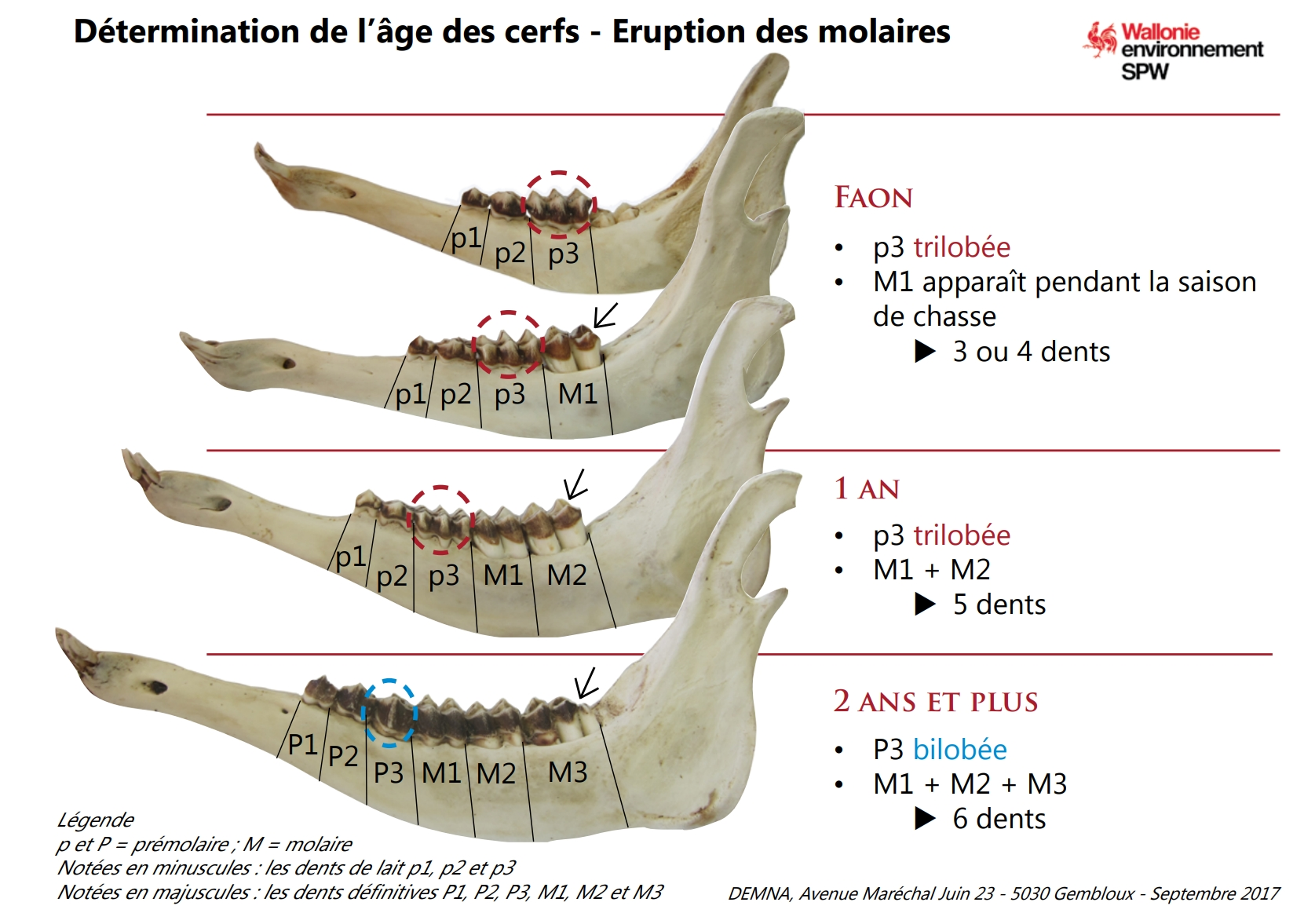

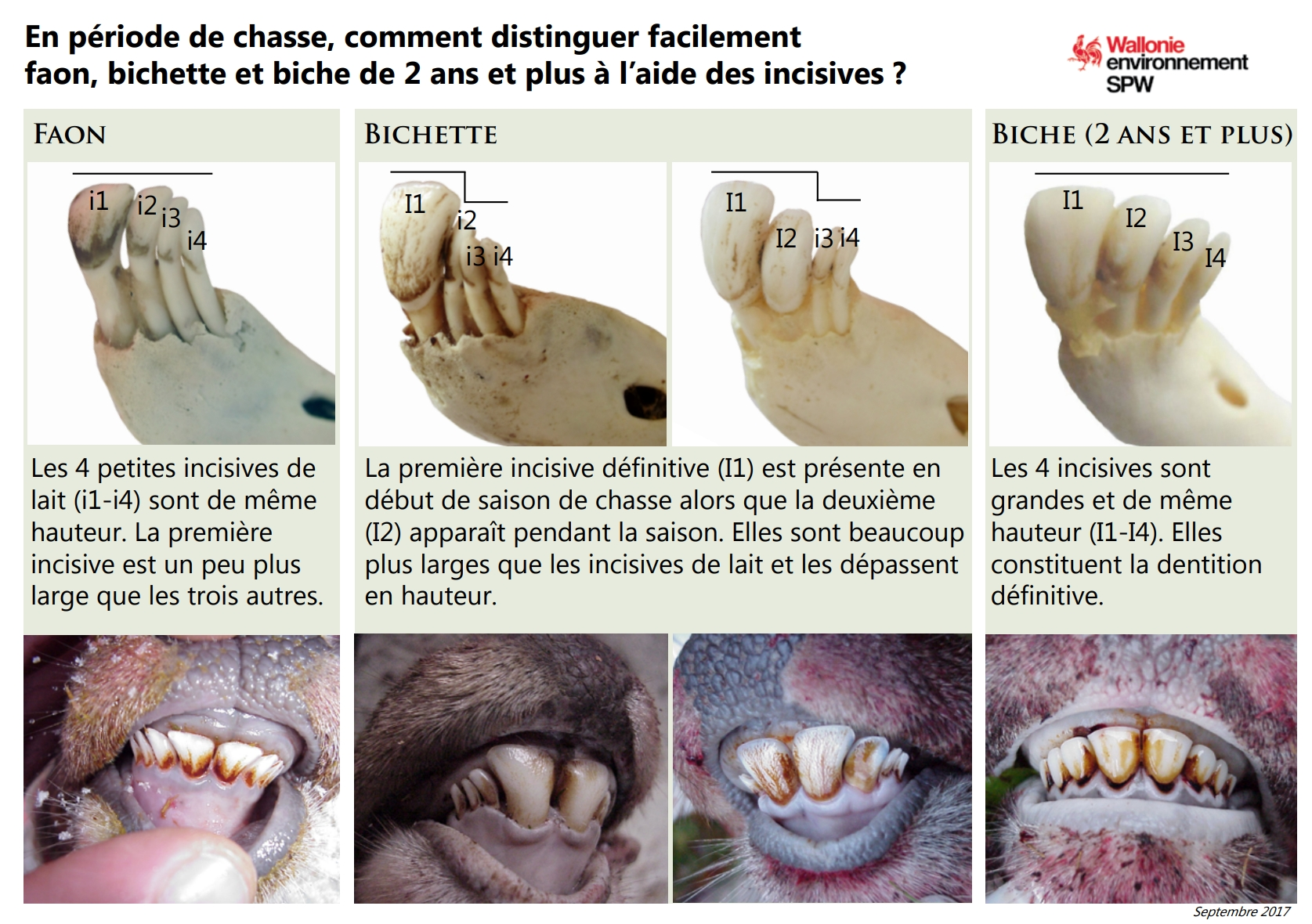

L’évaluation de l’âge et la cotation du trophée

Les classes d’âge des cerfs (juvénile, subadulte et adulte) peuvent être facilement déterminées grâce à l’analyse de la dentition (voir la plaquettes). La détermination de l’âge des cerfs de plus de 2 ans sur base de l’analyse des couches de cément n’est plus un service assuré par le SPW (contacter Eric Heymans).

Les cotations selon la norme CIC des trophées est assurée par la Commission belge du CIC pour l’Evaluation des Trophées (CBCICET).

Le suivi génétique

La population wallonne de cerfs a également fait l’objet de suivis génétiques en collaboration avec l’Université catholique de Louvain. Ceux-ci avaient pour objectifs

- d’analyser la diversité génétique de l’espèce,

- de la comparer avec d’autres populations européennes,

- de quantifier l’impact des infrastructures routières sur les flux génétiques

- de contribuer à identifier des translocations illégales.

Ces études menée en collaboration avec différents partenaires scientifiques ont fait l’objet de plusieurs publications scientifiques (voir en bas de page).

Les pièges photographiques

Cette technologie des appareils photographiques automatiques s’est largement démocratisée ces dernières années, permettant le suivi de population sur de vastes zones. De nombreuses méthodes liées à cette technique sont en cours de développement pour établir des indicateurs de tendance ou des estimations de populations à partir de plans d’échantillonnage bien structurés.

L'absence de dérangement, qui figure parmi les nombreux avantages de cette technique de suivi, permet notamment des analyses comportementales liées au rythme d’activité, au niveau de vigilance, à la sélection de l’habitat…

© SPW

Le suivi télémétrique

Capturer des cerfs et biches pour les identifier n’est pas généralisable à la Région wallonne. Ces opérations de marquage se limitent à certains territoires pilotes comme les Chasses de la Couronne ou un conseil cynégétique volontaire.

© Philippe Moës

Grâce aux précieuses informations collectées par un échantillon d’animaux équipés de balises, il a été possible :

- de mieux définir les unités de gestion,

- de mieux comprendre les mouvements de population et le choix des habitats,

- de mesurer l’effet des différents modes de chasse.

Aujourd’hui, ces suivis sont maintenus pour analyser le comportement des biches dans le contexte du retour du loup.

La capture est la contrainte majeure d'un suivi individualisé

Trois techniques de capture ont été utilisées par le passé :

- à la main pour les faons nouveau-nés,

- au filet lors de séances de « panneautage »

- par téléanesthésie sur point d’appâtage pour les adultes.

Aujourd’hui, le SPW utilise exclusivement un système de téléanesthésie télécommandé permettant d’optimiser les chances de capture tout en limitant les efforts et les risques pour l’animal.

Chaque individu capturé est au minimum équipé d’une oreillette d’identification estampillée SPW. En cas de découverte de l’une d’elle, merci de prendre contact avec la Cellule Faune du DEMNA (081/62.6420).

Le domaine vital

Le domaine vital est la superficie nécessaire à un individu pour ses besoins de recherche de nourriture, de reproduction et de soins aux jeunes. Il convient de distinguer les cerfs non-boisés (biches et faons), les mâles subadultes et les mâles adultes car ils présentent des besoins différents. En Wallonie les domaines vitaux sont relativement petits puisque nos populations sont principalement sédentaires. La taille du domaine vital est une métrique indispensable pour adapter la gestion de l’espèce (conseils cynégétiques).

La biche

- organise son domaine vital autour d'un nombre restreint de zones de « remise » au cœur des massifs, motivée surtout par la quiétude.

- évolue sur une superficie de +/- 400 ha, mais n'en utilise principalement qu'une petite proportion autour de sa remise principale.

- utilise l'une ou l'autre remise secondaire en cas de dérangement ou de disette.

- est grandement fidélité à son lieu de naissance, ce qui lui confère un potentiel de colonisation assez faible.

- réalise des mouvements importants en hiver ou au début du printemps vers la plaine agricole. Les principaux pics de locomotion sont observés au crépuscule et à l'aube.

Les mâles

Le faon mâle accompagne la biche dans sa première année de vie. Les jeunes cerfs (à partir de 1 an) présentent une grande variabilité de comportements :

- Une partie d'entre eux (environ 50%) quittera complètement les domaines vitaux maternels, ce qui peut engendrer des déplacements importants vers des zones libres de concurrence. Ce phénomène, appelé dispersion natale, permet notamment la dispersion des gènes.

- Si l'animal franchit le pas, son domaine vital peut couvrir plusieurs milliers d'hectares en attendant qu'il se stabilise.

- C'est le principal élément colonisateur de l'espèce. Dans les autres cas, un jeune cerf vit sur quelques centaines d'hectares.

Le mâle adulte a un domaine vital bien structuré :

- Sa zone de refait (en-dehors de la période de reproduction) est généralement réduite et située loin des femelles en périphérie de massif forestier, dans des milieux riches d'un point de vue alimentaire.

- Son domaine vital s'élargit considérablement en période de reproduction lorsqu'il rejoint les hardes sur les places de brame.

- Plus sa zone de refait est éloignée des places de brames (entre 5 et 15 km), plus son domaine vital prend de l'ampleur.

- Comme pour la biche, même si son domaine s'étend sur plusieurs centaines d'hectares, il n'en utilise qu'une petite proportion.

L’utilisation de l’habitat

L’analyse du comportement spatio-temporel du cerf permet de comprendre quels sont les habitats les plus favorables à l’espèce en fonction des cycles diurne et saisonnier. Cela permet d’orienter les aménagements forestiers afin de tenir compte des besoins de l’espèce et ainsi de limiter les dommages aux peuplements sensibles par la création de lisières ou de prairies extensives (gagnages).

La contribution à la recherche scientifique

A côté de l’importance que ces informations revêtent pour la gestion, toutes ces données alimentent les recherches menées par les universités wallonnes, mais également la plateforme Euromammals. Cette plateforme permet le partage de données avec différentes équipes de recherche internationales qui les valorisent sous forme de publications scientifiques.

Le suivi sanitaire

Le suivi sanitaire effectué en collaboration avec l’Université de Liège cible certaines maladies en particulier : la paratuberculose, la tuberculose, la maladie de la langue bleue, la maladie hémorragique épizootique, le virus de Schmallenberg,…

Dans certains cas, le SPW est appelé à surveiller l’impact éventuel de maladies influençant potentiellement la fertilité des biches. Ce fut le cas en 2008, lors d’un foyer de fièvre catarrhale ovine (FCO) et du virus de Schmallenberg en 2012.

Les rapports des convention entre l'Université de Liège et le SPW sont disponibles sur le site de L'Environnement en Wallonie.

Le suivi de la pression sur la végétation

La gestion du cerf est basée sur des densités-cibles. Ces densités n’ont de sens que si elles correspondent à un seuil ne compromettant pas les services écosystémiques rendus par la forêt.

Les indices de pression sur la flore sont peu répandus en Wallonie, pourtant ils sont d’une importance capitale pour justifier les densités acceptables de cerfs et des autres ongulés. Ils peuvent avoir deux finalités différentes : servir d’indicateur de densité de population (écorcement) ou mesurer l’atteinte d’un objectif de gestion (enclos-exclos).

En Wallonie, le taux d’écorcement frais des peuplements résineux a été largement utilisé à l’échelle régionale comme indicateur de pression exercée par le cerf sur les jeunes peuplements résineux. Il l’est encore dans certains cantonnements DNF. Son avantage est d’être spécifique au cerf et d’être dépendant de la densité de population de cerfs. Il présente aussi l’avantage d’être chiffrable d’un point de vue économique.

La méthode des enclos-exclos consiste à exclure une surface forestière de la pression du gibier en la mettant sous clôture. C'est une manière d’objectiver l’impact des ongulés sur la végétation et en particulier sur la régénération forestière. Une étude a été réalisée de 2016 à 2021 sur l’essentiel de l’aire de répartition du cerf en Wallonie.

Les dégâts occasionnés par les ongulés sauvages sont repris sur le site de l'état de l'environnement wallon.

© Violaine Fichefet

Les collaborations internationales

La cellule faune du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) collabore activement avec les différentes initiatives internationales et fait notamment partie de la plateforme https://euromammals.org/ et de l’observatoire européen de la faune sauvage https://wildlifeobservatory.org/. Ce dernier est soutenu par l’EFSA https://www.efsa.europa.eu/fr.

Publications

Résultats INA par secteur de conseil (2025)

- INA 2025 CCS Secteur 02

- INA 25 Famenne Condroz ouest

- INA 2025 CCGaume

- INA 25 UGCSH Secteur 01

- INA 2025 CC2O Secteur 03

- INA 2025 CCBPME

- INA 2025 CCHFE Elsenborn Secteur Kuchelscheid Malmedy

- INA 2025 UGCSH Secteur 02

- INA 2025 CCFARM ZOC 3

- INA 2025 CCSE Sud

- INA 2025 Famenne Condroz est

- INA 2025 CCSSS Massif 02

- INA 2025 CFCS global

- INA 2025 CCHFE Bullange Bloc Sud

- INA 2025 CCHA

- INA 2025 CCSE Nord

- INA 2025 CCHFE Elsenborn Secteur Hattlich Hoscheit

- INA 2025 Famenne Condroz central

- INA 2025 CCBSJ

- INA 2025 CCHFE Verviers

- INA 2025 CCHermeton

- INA 2025 CCHFE St Vith Bullange

- INA 25 UGCSH Secteur 04

- INA 2025 CCArches en Condroz

- INA 2025 UGCSH Secteur 05

- INA 25 CCS Secteur 03

- INA 2025 VDH Secteur Jalhay

- INA 2025 CCGrand Bois de Chimay Couvin et Viroinval

- INA 2025 CCHL sans Libin.pdf

- INA 2025 CCS Secteur 01

- INA 2025 CCOur Secteur Ouest avec CCHL Libin 16

- INA 2025 CCSSS Massif 01

- INA 2025 CCAREL

- INA 2025 CCHFE Elsenborn Malmedy 01

- INA 2025 Famenne Condroz Sud-Est

- INA 2025 CCLorraine

- INA 2025 CCHFE Eupen

- INA 2025 CCHFE Bullange Bloc Nord

- INA 2025 CCSAL

- INA 25 CCFARM ZOC 1

- INA 25 CCSSS Massif 03

- INA 2025 CCSSS Massif 04

- INA 2025 CCFA

- INA 2025 CCOur secteur est

- INA 2025 CC2O Secteur 01

- INA 2025 CCOC

- INA 2025 CCS Secteur 04

- INA 2025 CCHFE Bullange Bloc Ouest Malmedy 02

- INA 25 CCHFE Elsenborn Secteur Lager-ost Staatswald Elsenborn

- INA 25 VDH Secteur Hockai

Photo de bandeau © Dan Steenhaut