Le suivi du muscardin

Le muscardin (Muscardinus avellanarius), est un petit mammifère arboricole nocturne, discret et difficile à observer directement. Classé à l’annexe IV de la Directive européenne 92/43/CEE « Habitats, faune et flore », il est intégralement protégé et fait partie des espèces de mammifères Natura 2000 à rapportage obligatoire. Sa détection repose généralement sur l’utilisation de méthodes de suivi indirectes, adaptées à son mode de vie nocturne et arboricole. La combinaison de plusieurs techniques offre généralement les meilleurs résultats pour suivre efficacement cette espèce discrète, indicatrice d’une bonne qualité écologique des forêts feuillues.

Sous-détecté ?

L’habitat du muscardin est lié aux milieux forestiers feuillus diversifiés avec sous-bois dense, ronces, noisetiers et lisières stratifiées. Il est probable que cette espèce ait été historiquement sous-détectée en Wallonie. Suite à l’intensification des recherches et aux nombreuses données accumulées depuis 2006, il apparait qu'elle est finalement bien distribuée au sud du sillon Sambre et Meuse, avec présence de sous-populations déconnectées de l'aire de distribution principale au nord de notre territoire. La découverte récente d’une population dans le Parc Naturel du Pays des Collines en témoigne.

Les principales techniques de monitoring utilisées par le Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) du Service public de Wallonie (SPW) sont les suivantes :

© Jean Delacre

Collecte d’indices de présence

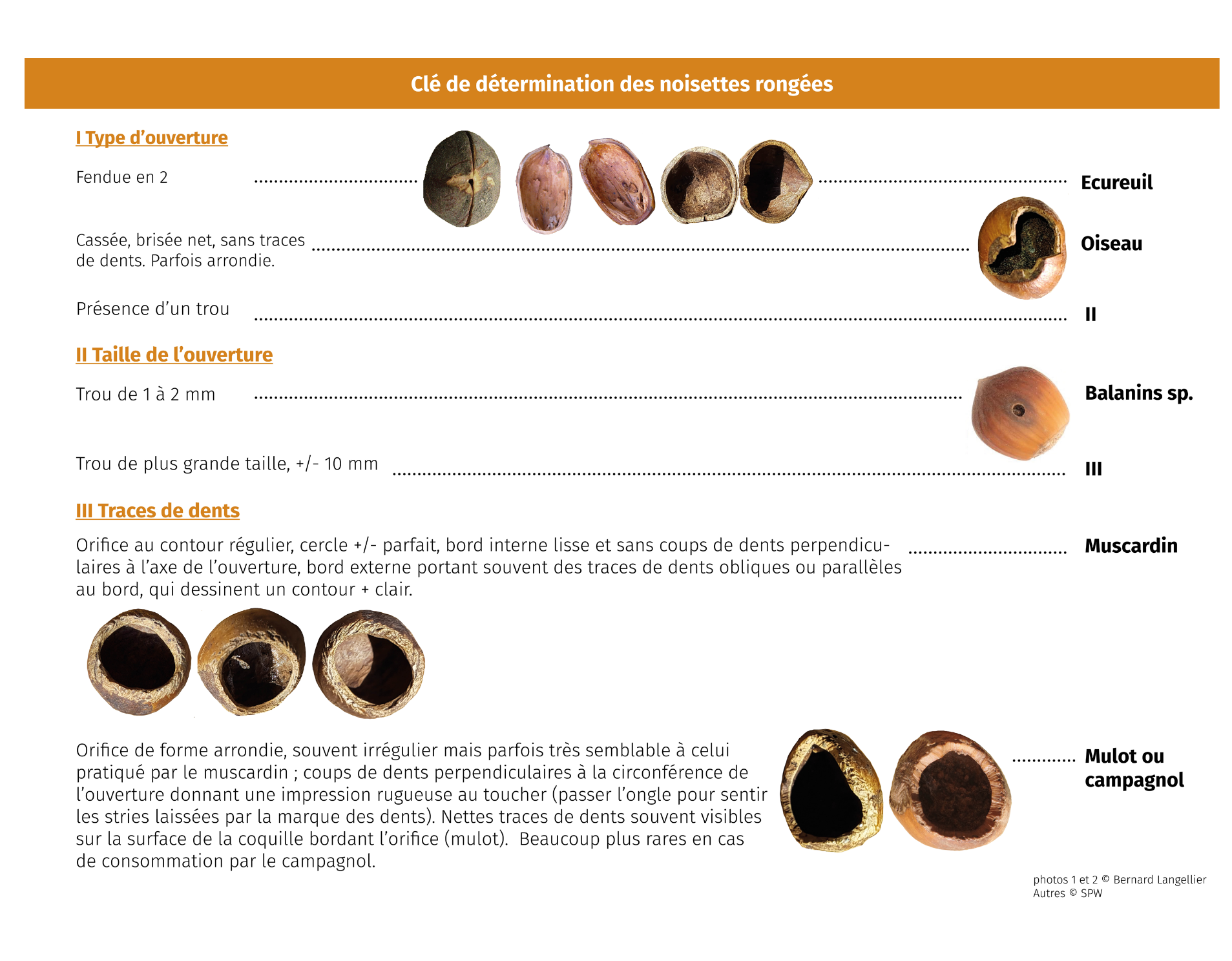

Le muscardin est un grand consommateur de noisettes, et laisse sur celles-ci des traces de dents typiques facilement reconnaissables pour un observateur averti. Cette méthode nécessite toutefois d’identifier des noisetiers productifs au sein des habitats potentiels du muscardin, particulièrement dans les lisières forestières. En revanche, elle a l’avantage d’attester de la présence de l’espèce de manière non-invasive et de ne pas nécessiter de matériel spécifique.

La recherche de nids naturels constitue une autre alternative. En effet, le muscardin construit des nids sphériques caractéristiques, composés de feuilles et d’herbes sèches, souvent situés dans les broussailles, ronciers ou fourrés denses. Ces nids peuvent alors être distingués de ceux d'autres espèces, en particulier de ceux du rat des moissons (Micromys minutus), par leur composition et la manière dont ils sont ou non accrochés à la végétation environnante. Cette recherche de nids paraît moins pratique en raison de l’accessibilité des nids et de leur abondance relativement faible mais elle offre la même probabilité de détection du muscardin que la recherche de noisettes avec un peu d’expérience et en privilégiant les inventaires durant l’arrière-saison quand la végétation est moins abondante.

Suivi en nichoirs

© Vinciane Schockert

Les contrôles annuels des nichoirs, généralement occupés au début de l’automne, permettent d’observer directement les individus ou de repérer leurs nids dans les nichoirs fréquentés. Cette méthode, bien qu’adaptée au suivi des populations sur le long terme, peut s’avérer relativement laborieuse.

Une alternative est possible grâce à l’utilisation de nest-tubes, de petits dispositifs rectangulaires faits de carton et de bois qui constituent des abris légers et rapides à installer pour attirer le muscardin. Ces derniers ne peuvent être laissés sur le terrain que pour une durée limitée, mais peuvent être fréquentés au printemps et durant l’été.

Ces dispositifs sont particulièrement utiles pour détecter le muscardin dans des zones où sa présence n’est pas encore documentée. De plus, ils offrent la possibilité de définir une densité populationnelle dans des sites suivis spécifiquement via un protocole de capture-marquage-recapture.

Photos de marquage de muscardin © Léna Coulon

Suivi par piège photographique

Récemment, des pièges photographiques adaptés spécifiquement à la détection du muscardin ont été utilisés avec succès. Ces caméras à déclenchement automatique peuvent être placées dans des zones d’habitats et au moyen d’un appât enregistrer des preuves de présence du muscardin, facilement identifiable sur base des critères morphologiques. Ces dispositifs permettent de confirmer la présence de l’espèce en minimisant le dérangement, tout en collectant d’autres informations sur les micromammifères présents dans le même habitat.

Suivi par caméra thermique

Bien qu’utilisées dans un cadre plus anecdotique pour les petits mammifères, les caméras thermiques peuvent être utilisées pour détecter du muscardin. Cette technique reste moins accessible que les précédentes en raison de l’investissement matériel et de la nécessité de réaliser les prospections en conditions nocturnes. En revanche, non-spécifique, elle peut mener à l’identification d’autres espèces.

En savoir plus

- Le livret d'identification des indices de présence (les guides du Gmb)

Sources

- Sorace, A., Petrassi, F., Tanda, F., Landucci, G., & Ruda, P. (1998). Nest-box occupation by the dormouse Muscardinus avellanarius L.(Rodentia, Myoxidae). Hystrix-the Italian Journal of Mammalogy, 10(2).

- Juskaitis, R. (2006). Nestbox grids in population studies of the common dormouse (Muscardinus avellanarius L.): methodological aspects. Polish Journal of Ecology, 54(3), 351-358.

- Vogel, P., & DuPlain, J. (2012). Testing the use of two types of nest box by the common dormouse Muscardinus avellanarius. Peckiana, 8, 157-165.

- Vogel, P. E. T. E. R., Wey, A. N. O. U. K., & Schubnel, E. L. I. S. E. (2012). Evaluation of Muscardinus avellanarius population density by nest box and by trap checking. Peckiana, 8, 141-149.

- Sevianu, E., & Stermin, A. N. (2015). Estimation of Muscardinus avellanarius population density by live-trapping. Folia Zoologica, 64(4), 325-329.

- Mills, C. A. (2012). Conservation and ecology of the hazel dormouse, Muscardinus avellanarius. University of Exeter (United Kingdom).