Questions fréquemment posées

FAQ Loup

Le loup occupe une place importante dans l'imaginaire collectif, notamment à travers les contes et légendes qui restent ancrés dans l'inconscient. De nombreux préjugés, mythes et craintes ancestrales entourent dès lors son retour. Cette FAC a pour objectif de répondre aux questions les plus communément posées et à déconstruire certaines idées reçues en s'appuyant sur des éléments objectifs et scientifiques. Rédaction : Natagriwal et DEMNA, avec la collaboration de Julie Duchesne (historienne à l'UNamur)

J'ai transmis un signalement au Réseau-Loup. Comment connaître le diagnostic?

Toute personne ayant déjà partagé une information au Réseau Loup peut consulter les conclusions de l'expertise en cliquant sur son cas, localisé via la carte interactive.

Par défaut, chaque nouveau cas est inclus dans la catégorie "Investigations en cours". Le processus de classification décrit plus haut peut prendre plusieurs semaines en fonction du nombre et de la qualité des indices transmis (vidéos, photos, matériel génétique,etc.).

Le loup a-t-il été réintroduit illégalement par des amateurs de l'espèce ?

NON. Le loup est de retour suite à la disparition progressive des causes de son déclin.

Historiquement, le loup occupait l'ensemble de l'Europe. Cependant, sa population a drastiquement chuté en raison d'une chasse intensive et de la diminution de ses proies principales (ongulés sauvages) et de leurs habitats. Ainsi, il a été presque exterminé en Europe aux XIXe et XXe siècles. Malgré cela, certaines populations ont survécu dans des zones plus difficilement accessibles, où ils ne posaient pas de problème, notamment dans les Appenins italiens, la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) et les forêts des pays de l'Est. Son retour est lié à plusieurs éléments :

- L'espèce a été strictement protégée à l'échelle européenne grâce à la Convention de Berne puis à la Directive Faune-Flore-Habitats visant à préserver la biodiversité en déclin.

- Les surfaces forestières ont augmenté, mais aussi et surtout les populations d'ongulés sauvages qui ont suivi une dynamique exponentielle depuis les années 1970.

- Le loup est capable, en phase de dispersion (c-à-d lorsqu'il est à la recherche d'un territoire), de parcourir 30 à 70 km par jour durant de nombreuses semaines. Par exemple, la louve Naya (première louve installée en Flandre) a parcouru 1000 km en 2 mois à partir de l'Allemagne.

Le retour du loup est donc bien un phénomène naturel. Il était d'ailleurs prévisible, puisque la Wallonie est située à la croisée des lignées italo-alpines (venant du sud) et germano-polonaises (de l'est).

Pour quelles raisons les anciens ont-ils éliminé le loup?

Il est important de replacer les faits dans leur contexte. D'après les historiens, quatre grands facteurs ont conduit à la disparition du loup dans le passé :

Les politiques de lutte (régulation des loups) qui visaient à diminuer, puis supprimer le risque de nuisances à savoir (1) sa concurrence dans le partage de l'espace et des ressources (prédation sur le gibier et les animaux domestiques) et (2) sa dangerosité pour l'humain (attaque mortelle ou non par des loups enragés/sains). La principale source de plaintes dans les témoignages historiques sont les nuisances sur animaux domestiques (bétail). Les attaques sur l'humain apparaissent être un phénomène marginal, même si elles figurent comme justification dans les textes de loi.

Pour ces raisons, le loup a reçu le statut juridique de « nuisible » (au même titre que les sangliers, renards, chats sauvages, blaireaux, loutres, fouines et putois) ayant fait l'objet d'une chasse excessive, phénomène amplifié par l'invention d'un système de primes à l'abattage : en Belgique et au GD Luxembourg, ce sont des milliers de loups (y compris louveteaux) qui ont été abattus. Il fallait ramener la tête puis les oreilles à la mairie pour toucher la prime. On constate dans les archives historiques que les prises diminuent dès que les primes diminuent. Il y avait donc une motivation financière qui a accentué les prises par opportunité d'un gain. Ces primes ne sont évidemment plus d'actualité (primes abrogées dans le code rural de 1886).

Concernant la rage, les mesures de régulation mises en place par ces politiques visaient à éviter une épidémie avec l'élimination du/des individus malades. La même stratégie était déployée lorsque c'était un chien qui était concerné. On peut évidemment comprendre, au 19emè siècle et auparavant où le virus sévissait toujours, le besoin d'éliminer les canidés infectés devenus agressifs envers l'homme. La rage n'existe plus en Europe occidentale depuis la fin des années 1990.

La pression anthropique croissante sur les milieux naturels (liée notamment à la hausse démographique) : moins de forêts (défrichage massif pour les besoins énergétiques et en matières premières de l'époque) et raréfaction du gibier amènent à la perte d'habitat naturel et de ressources alimentaires pour le loup qui « sort du bois » et entre en conflit avec l'élevage et l'homme. Aujourd'hui ce conflit avec l'élevage subsiste, mais nous avons nettement plus de forêt et de gibier que par le passé, soit à une époque où les moyens de protection des troupeaux par clôtures électriques n'existaient pas. Le contexte est donc différent.

Le développement économique des Etats après la deuxième moitié du 18ème siècle : le loup est perçu comme un frein pour l'élevage et les secteurs dépendant de la force animale. Aujourd'hui la plupart des travaux agricoles sont mécanisés.

L'image négative du loup pour des raisons idéologiques, principalement sous l'influence de l'Eglise qui (1) a diabolisé l'espèce considérée comme l'emblème du Mal dans le christianisme, tout en cherchant à imposer un Dieu unique contre les divinités paı̈ennes parfois zoomorphes ; (2) a développé pendant des siècles une vision de la nature dominée par les humains et à leur service.

Il est bon également de rappeler que de nombreuses croyances ou motivations des anciens (comme la loi sur la valorisation des incultes, l'extermination de l'auroch, l'arrachage de haies,...), pouvant paraître légitimes à l'époque, n'étaient pas systématiquement raisonnables ni justifiées et nécessitent aujourd'hui des politiques de restauration.

Faut-il abattre les loups pour réduire les attaques sur proies domestiques ?

Aucune étude scientifique ne démontre que le tir aléatoire et non sélectif de loup (système de quota, comme en France) réduit la prédation sur les animaux domestiques.

Pourquoi ? Car tous les loups n'ont pas le même comportement alimentaire et parce qu'il s'agit d'un animal social qui vit en meute et dont la relation avec les proies domestiques n'est pas prévisible. Elle dépend de plusieurs facteurs comme l'environnement, le système d'élevage en présence, les habitudes de chasse du loup/de la meute et la disponibilité en proies (sauvages et domestiques).

Le tir aléatoire d'individus au sein d'une meute peut avoir l'effet inverse de celui espéré, en déstructurant le groupe et en modifiant son comportement de chasse, qui peut se recentrer davantage sur les proies domestiques.

Par ailleurs, abattre un loup spécialisé en proies sauvages, c'est prendre le risque de laisser une place vacante à un loup spécialisé dans les proies domestiques.

Cependant, lorsqu'un loup bien identifié se spécialise dans les proies domestiques (fréquence d'attaques répétées, nombre élevé de victimes), en particulier dans des parcelles protégées, il faut pouvoir envisager de manière encadrée le tir d'effarouchement puis, le cas échéant, le tir létal pour éliminer cet individu problématique au comportement anormal.

Le loup a-t-il sa place chez nous ? N'a-t-il pas besoin de grands espaces sauvages ?

Le loup fait partie du cortège des grands carnivores qui étaient naturellement présents dans nos régions dans le passé. Il possède une grande plasticité écologique et peut s'adapter à une variété d'habitats, allant des déserts aux zones montagneuses, en passant par les forêts et les paysages anthropisés. Son implantation dépend principalement de la disponibilité en proies (sauvages ou domestiques) et de la présence de zones calmes, pour la mise bas notamment.

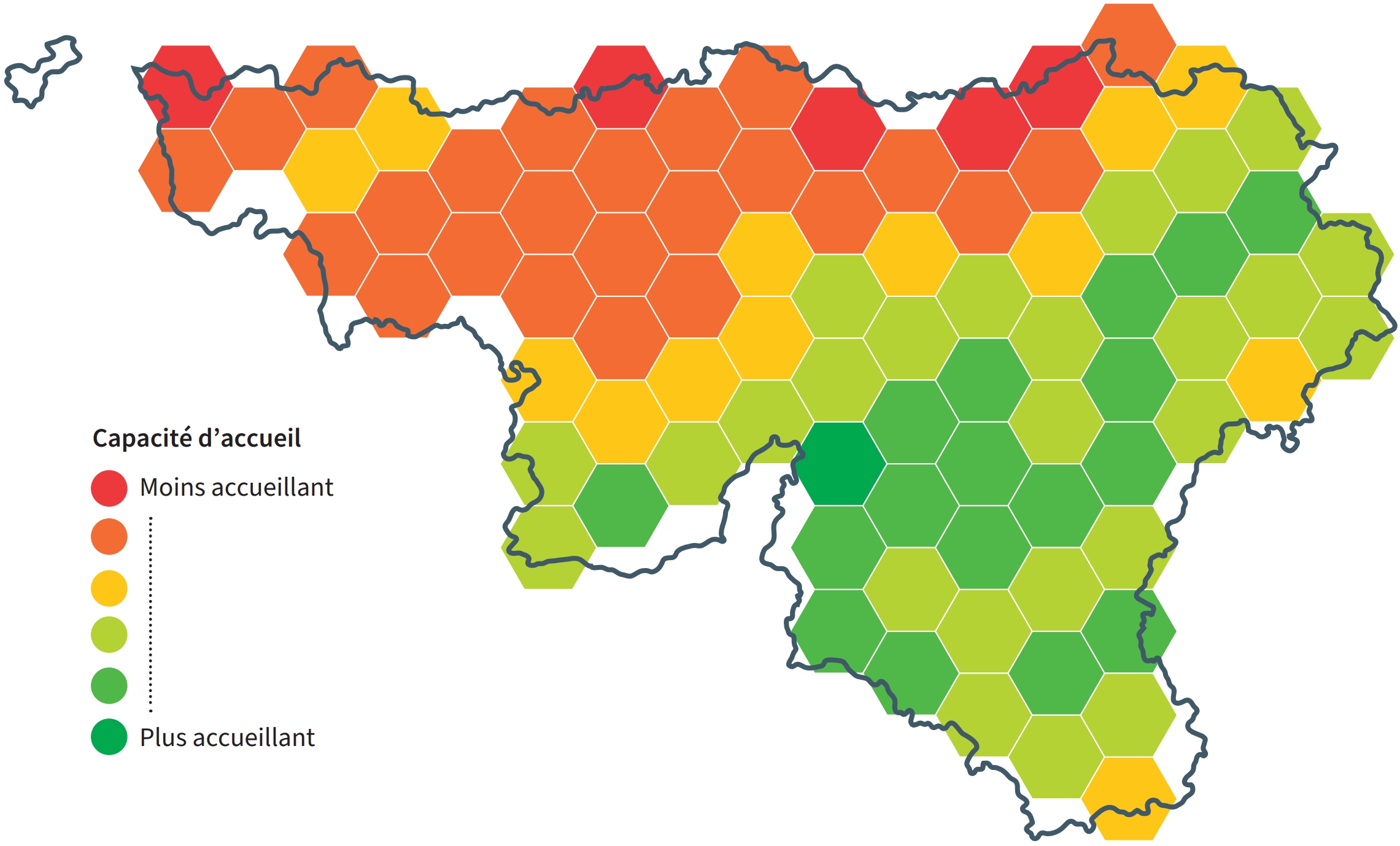

En Wallonie, particulièrement au sud du sillon Sambre-et-Meuse, ces critères sont rencontrés en plusieurs endroits qui pourraient dès lors permettre l'installation du loup, ( voir carte ci-dessous). Attention, il s'agit d'une modélisation. La nature et le vivant étant bien plus complexes que les prédictions, des situations inattendues ne sont pas à exclure.

Les facteurs limitants à son retour et à son installation sont principalement les collisions routières et les conflits qu'il génère avec le monde de l'élevage.

(carte tirée du plan loup wallon - voir page 12)

A quoi sert le loup ?

Le loup est un grand carnivore situé au sommet de la chaîne alimentaire, au même titre que l'ours et le lynx (ou le lion dans la savane africaine). Son rôle dans les écosystèmes est de réguler les populations d'ongulés sauvages dont il se nourrit. Quand ces grands prédateurs sont éliminés, les consommateurs primaires se développent sans contrainte comme on peut le constater chez nous avec l'augmentation des effectifs des ongulés comme le sanglier, par exemple, que les activités cynégétiques ne parviennent pas à réguler. La réduction des populations d'herbivores sauvages, en complément de la chasse, permet de faciliter la régénération naturelle des forêts et surtout sa diversification.

En Wallonie, une étude sur le régime alimentaire de la meute des Hautes-Fagnes a montré qu'il se nourrit à 97,5 % d'animaux sauvages, avec pour proies principales chevreuils, cerfs et sangliers (et sans doute une préférence pour les individus jeunes, faibles ou malades). Il a donc aussi un rôle d'assainissement des populations de gibier. En tant que charognard occasionnel, il nettoie également la forêt des carcasses. Les proies domestiques occupaient 2,5 % du régime alimentaire (essentiellement des moutons).

La reconstitution d'une chaîne trophique complète a certainement bien d'autres effets sur l'équilibre dynamique complexe des écosystèmes.

Le loup va-t-il faire disparaître le gibier de nos forêts ?

Le loup est un prédateur opportuniste, privilégiant les proies les plus vulnérables (animaux malades, âgés ou jeunes) et un charognard. Il joue ainsi un rôle clé dans la régulation et l'assainissement des populations d'ongulés sauvages. Il n'y a pas de risque que le loup vide la forêt de gibier car :

- il ne prélève que le nécessaire (pas de surplus killing avec les animaux sauvages plus difficiles à attraper que les proies domestiques) ;

- le gibier adapte son comportement à la présence du loup (ex. : plus de vigilance, évitement des zones à risque) ;

- la densité du loup dépend de celle des proies, donc si les populations d'ongulés diminuent, celles des loups suivent, avec un léger décalage temporel. C'est la courbe proies-prédateurs connue en dynamique des populations. Des exceptions existent toutefois : le mouflon méditerranéen réintroduit pour la chasse dans des milieux inappropriés où il ne peut pas développer ses stratégies de défense vis-à-vis des grands prédateurs.

Des exceptions existent toutefois : le mouflon méditerranéen réintroduit pour la chasse dans des milieux inappropriés où il ne peut pas développer ses stratégies de défense vis-à-vis des grands prédateurs risque de disparaître là où le loup s'installe.

En cas de diminution des proies sauvages, il existe un risque que la prédation se reporte sur les proies domestiquées. D'où l'importance de protéger efficacement les troupeaux.

Dans les zones où le loup est installé, les plans de tir pour le cerf sont ajustés pour tenir compte de la présence du prédateur.

Aujourd'hui, les populations de gibier dans ces zones restent stables, et l'histoire montre que là où le loup a persisté au cours des derniers siècles, le gibier n'a jamais disparu. La présence du loup est compatible avec l'exercice de la chasse qui reste nécessaire puisque le taux de prélèvement du loup demeure insuffisant, avec ses densités actuelles en Wallonie, pour réguler à lui seul les populations de gibier historiquement élevées.

Le loup est-il dangereux pour l'homme? Après notre bétail, pourrait-il s'attaquer à nos enfants ?

Des attaques de loups sur l'homme ont existé par le passé, notamment entre le 16ème et le 19ème siècle en Europe occidentale. Les raisons de ces attaques étaient multiples, dont la rage qui rendait les loups agressifs mais les cas concernaient également des loups sains (avec une proportion de l'ordre de 50/50 entre loups enragés/sains).

Le contexte socio-économique, sanitaire et climatique jouait un rôle prépondérant dans le risque d'attaque : la population était majoritairement paysanne, victime de guerres, maladies ou disettes, dans un paysage qui se caractérisait, dans certaines régions, par une faible densité de forêts et de gibier. En France (15e-20e s.), la majorité des victimes étaient effectivement de jeunes enfants principalement issus de catégories sociales déshéritées, pratiquant le gardiennage individuel des troupeaux dans des zones reculées. Ils étaient incapables de se défendre eux-mêmes ou de protéger le bétail contre une attaque de loup(s) et étaient parfois des victimes faciles.

Les hivers rudes et la raréfaction des proies sauvages sont également des facteurs explicatifs. Il est par ailleurs difficile de distinguer dans les archives les cas de loups nécrophages (se nourrissant et/ou déterrant les cadavres) des attaques délibérées d'anthropophagie dont les circonstances sont toujours à nuancer (attaques fortuites ou accidentelles, réactions de défense, etc.).

Il n'existe pas de statistiques d'attaques pour la Belgique mais on peut affirmer qu'elles ont nettement diminué au 19eme sièclè avec le niveau de vie qui s'améliore. De nos jours, les cas recensés sont rarissimes, et la plupart des scientifiques affirment qu'un loup sain, dans notre contexte actuel, n'attaque pas l'homme. Le risque de se faire mordre par un chien ou de se faire charger par un sanglier (avec de nombreux cas recensés chaque année) est bien plus élevé que de se faire attaquer par un loup !

Notre situation actuelle est donc très différente du contexte passé, ce qui explique pourquoi le risque d'attaque de loup est (presque) nul, désormais. Le loup n'en demeure pas moins un animal sauvage avec lequel il faut respecter les règles élémentaires de sécurité par rapport à la grande faune. La première est de garder ses distances. Les facteurs de risque augmentant l'interaction loup-homme dans notre réalité actuelle sont les suivants :

- Nourrissage direct ou indirect (ordures) ce qui conduit à l'habituation du loup à l'homme et augmente la proximité, donc la probabilité d'interaction.

- Interaction volontaire avec le loup (tentatives de tuer un loup, confrontations directes, surtout si l'animal est blessé ou s'il a peu de possibilités de fuite).

- Proximité avec la tanière, les louveteaux et la louve (protection des petits par les parents).

Les attaques de loups, mortelles ou non, sont extrêmement rares mais se produisent encore aujourd'hui, principalement dans des régions reculées de Russie, d'Amérique du Nord et d'Inde. Dans les régions plus habitées, les rares incidents recensés au cours des dernières décennies se sont passés soit dans un contexte de forte fréquentation humaine à proximité de la tanière/des louveteaux ou bien de loups « apprivoisés » (par nourrissage) ayant perdu la peur de l'homme, et pouvant montrer un comportement agressif comme le feraient des chiens, avec des conséquences parfois fatales.

Les loups vont-ils se multiplier rapidement pour atteindre de très grandes meutes ?

Le loup vit en cellule familiale, appelée meute, composée des parents et de leurs jeunes. C'est un animal territorial qui défend son espace pour garantir son accès à la nourriture. Lorsque les jeunes atteignent la maturité sexuelle et/ou que la compétition alimentaire devient trop importante, ils sont obligés de quitter la meute (généralement entre 8 à 18 mois) pour chercher un territoire libre et fonder leur propre famille/meute.

Dans nos régions, les meutes comptent en moyenne 5 à 10 individus, rarement plus. Nous ne sommes pas en Amérique du Nord où les meutes sont plus grandes.

Par ailleurs, tous les louveteaux ne survivent pas, et chez nous les accidents de la route constituent le principal facteur de mortalité. En Allemagne (où le loup est de retour depuis les années 2000), c'est plus de 100 loups par an qui sont tués par collisions avec les véhicules. Or la Belgique présente un des réseaux routiers parmi les plus denses au monde…

La taille d'une meute varie donc au cours de l'année au gré des naissances, dispersions des jeunes et des mortalités. Il n'y a donc pas de risque de formations de meutes qui augmente en taille chaque année, mais plutôt une colonisation progressive de nouveaux territoires qui, en Wallonie, sont limités par leur capacité d'accueil pour l'espèce loup (voir carte plus haut). Les territoires sont a priori âprement défendus. Ils peuvent être jointifs (comme dans les Hautes-Fagnes) mais ne se superposent pas, ce qui limite de facto le nombre de meutes possible en Wallonie.

Combien coûte le retour du loup à la société ?

Le loup a un certain coût pour la société, mais c'est à relativiser. En Wallonie, le loup a coûté +/- 342 000 euros en 5 ans (durée du premier Plan Loup), comprenant des indemnités de +- 100 000 € et 242 000 € pour les moyens de protection (temporaires et permanents). A cela s'ajoutent environ 30 000€/an pour les analyses génétiques.

A titre de comparaison, les dégâts agricoles de la faune sauvage (sanglier, cerf, lapin et blaireau) estimés par les experts agronomes représentent 1.170.000 € en 2024, dont 1.014.000 € attribués au sanglier. Ces montants ne sont pas exhaustifs car, d’une part, une partie des dommages n’est pas réclamée par le monde agricole et d’autre part, une autre partie des dommages s’arrange à l’amiable sans intervention d’un expert. Il faut ajouter à ces chiffres les dégâts de gibier sur la sylviculture et les coûts à la protection des plants. Aux Pays-Bas, en 2022, 350 000 euros ont été versés aux éleveurs pour les dégâts du loup à leur bétail. Ce montant ne place même pas le prédateur parmi les 10 espèces occasionnant le plus de dégâts. Le top 3 des animaux les plus coûteux : oie cendrée, bernache nonnette, oie rieuse avec 35 millions d'euros de dédommagements en 2022 pour ces trois espèces.

En outre, notre situation n'est en rien à comparer avec celle de la France qui présente un contexte atypique avec un nombre très élevé de moutons en pâturage libre dans les alpages, et des aides du Plan national français qui incluent les aides bergers (frais de personnel qui occupent une grand part du budget pour assurer la surveillance des troupeaux). Cette situation n'est pas d'application en Belgique.