Etude de l'impact du loup sur les proies sauvages

L’étude de l’interaction proie-prédateur est essentielle pour comprendre les mécanismes d’adaptation des espèces proies, l’impact sur les effectifs et les comportements et, en définitive, les conséquences sur l’écosystème en général, jusqu’au développement de la végétation forestière.

Relations proie-prédateur à l'étude

L’interaction entre le loup et ses proies ne se limite pas à la prédation directe : elle influence aussi le comportement, la répartition et la dynamique des populations de gibier. Pour évaluer cet impact, plusieurs types d’indicateurs sont étudiés en Wallonie. Parmi ceux-ci, l’analyse du comportement des biches équipées de colliers GPS permet d’étudier le concept de « territoire de la peur », où les proies modifient leurs déplacements et leur utilisation de l’espace en fonction de la présence du prédateur.

Des cameratraps sont également utilisés pour suivre la fréquentation des zones par les espèces proies, tandis que l’évolution des tableaux de chasse et des indices nocturnes d'abondance (INA) fournit des données sur les tendances démographiques. Des études du régime alimentaire du loup permettent également d’identifier les espèces consommées. Par ailleurs, l’impact sur la végétation est analysé pour détecter d’éventuelles modifications liées à une régulation indirecte des populations de gibier.

Ces approches complémentaires offrent une vision globale de l’effet du loup sur les écosystèmes et contribuent à une gestion éclairée de la faune sauvage en Wallonie. Les résultats des études en cours seront publiés sur cette page.

Etude du régime alimentaire

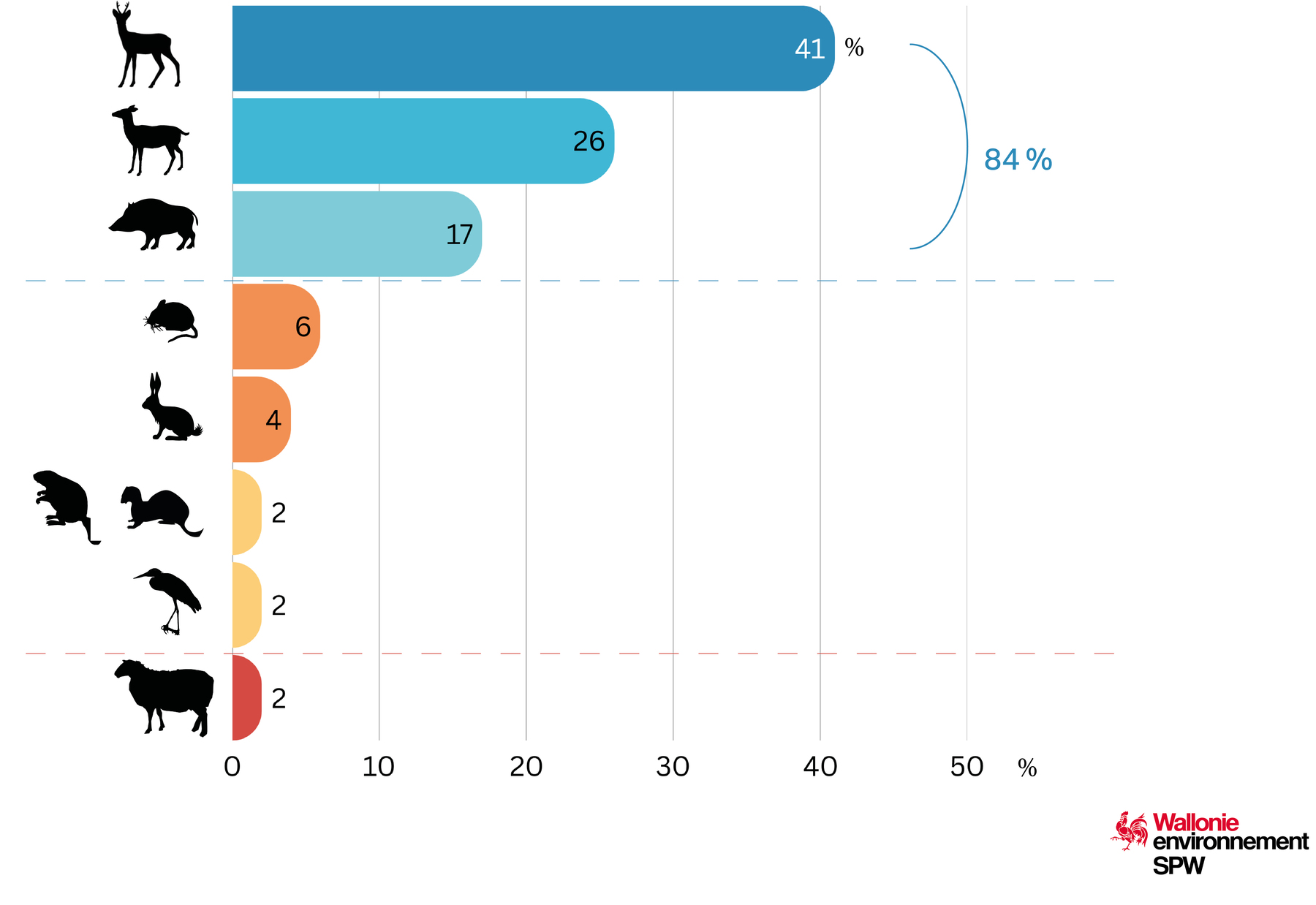

Le régime alimentaire de la meute du nord des Hautes-Fagnes a été analysé pour la période 2021 et 2022. Une analyse macroscopique d'une centaine d'excréments a été réalisée afin d’identifier les espèces consommées à partir des macro-restes (poils, os, etc.) présents dans les fèces.

Les résultats montrent que les cervidés, et tout particulièrement chevreuil, sont préférentiellement consommés par le loup, confirmant une prédation majoritairement orientée vers la faune sauvage. Très peu d’attaques sur animaux domestiques ont pu lui être attribuées avec certitude : seulement quelques cas isolés sur moutons.

Publications

Retour du loup (Canis lupus) en Belgique : caractérisation du paysage de la peur dans la zone de présence permanente

Le retour du loup (Canis lupus) en Wallonie, après plus d’un siècle d’absence, soulève de nouvelles interrogations sur les effets écologiques directs et indirects de ce grand prédateur. Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du concept de paysage de la peur, selon lequel la seule présence d’un prédateur peut modifier le comportement des proies. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer si le retour du loup a modifié le comportement spatial et temporel des biches (Cervus elaphus) dans les Hautes Fagnes et Eifel, en analysant l’effet d’un risque de prédation sur leurs déplacements depuis le retour officiel du prédateur en 2018. Une double approche a été adoptée. D’une part, la distribution spatiale du loup a été modélisée à partir d’indices de présence opportunistes, à l’aide de l’algorithme MaxEnt (Maximum Entropy). Cette modélisation a révélé une forte probabilité de présence du loup dans les zones proches des chemins et éloignées des bâtiments, traduisant une utilisation active du réseau de sentiers combinée à un évitement des infrastructures humaines. D’autre part, les trajectoires GPS de biches suivies entre 2010 et 2025 ont été analysées à l’aide d’un modèle iSSF (Integrated Step Selection Function), afin d’identifier d’éventuelles réponses comportementales au risque. Les résultats montrent qu’un évitement significatif des zones à haut risque de rencontre avec le loup émerge uniquement après 2018, suggérant une modification comportementale au retour du prédateur. Cette réponse, fondée sur l’anticipation du danger plutôt que sur une interaction directe, constitue un effet indirect typique du paysage de la peur. En mettant en évidence l’émergence rapide d’un paysage de la peur dans un contexte de recolonisation, cette étude contribue à une meilleure compréhension des effets indirects du retour du loup sur le comportement des proies.

Impacts de la présence du loup (Canis lupus) sur les populations de ses espèces proies dans les Hautes Fagnes

Le retour du loup dans les Hautes Fagnes soulève de nombreuses questions, notamment quant à son impact sur ses proies. L’objectif de ce travail est de déterminer si le loup a un impact sur les populations de cerf, de chevreuil, de sanglier et de renard dans les Hautes Fagnes. Pour ce faire, les rythmes d’activité des différentes espèces ont été analysés ainsi que les recouvrements entre le rythme d’activité du loup et celui des autres espèces. Les indicateurs d’abondance relative ont également été calculés par année et un modèle d’occupation spatial multi-espèces et multi-saisons a été ajusté sur le jeu de données. Les données proviennent de 11 pièges photographiques en activité de début 2020 à fin 2023 répartis sur une surface de 1300 ha. L’analyse des rythmes d’activité par saison montre des différences significatives au cours du temps. Cependant, aucune tendance claire ne s’en dégage. Le recouvrement entre le rythme d’activité du loup et des différentes espèces ne permet pas de conclure à une diminution de celui-ci au cours du temps chez les espèces en réponse à la présence du loup. Les indices d’abondance relative restent plutôt stables en ce qui concerne le cerf et le sanglier. Le RAI du chevreuil est quasiment multiplié par deux sur la période d’étude. Le loup et le renard observent une forte augmentation de leur RAI dans des proportions comparables. Concernant le modèle d’occupation, les covariables de détection qui y ont été introduites sont l’effort des pièges photographiques ainsi que la position sur ou en dehors des sentiers. La covariable d’occurrence qui a permis de maximiser la performance du modèle est l’altitude. Les résultats montrent un manque d’ajustement du modèle pour le cerf, le chevreuil et le sanglier tandis que le modèle explique de manière satisfaisante les données concernant le loup et le renard. Les prédictions montrent que l’occurrence des deux espèces augmente au cours du temps, ce qui est en accord avec l’augmentation de leur indice d’abondance. Il est possible qu’une relation de facilitation existe entre le renard et loup, le premier profitant potentiellement des carcasses laissées par le loup. La mise en place d’un réseau de pièges photographiques à plus grande échelle pourrait permettre d’obtenir des résultats plus robustes.