Le suivi de la loutre

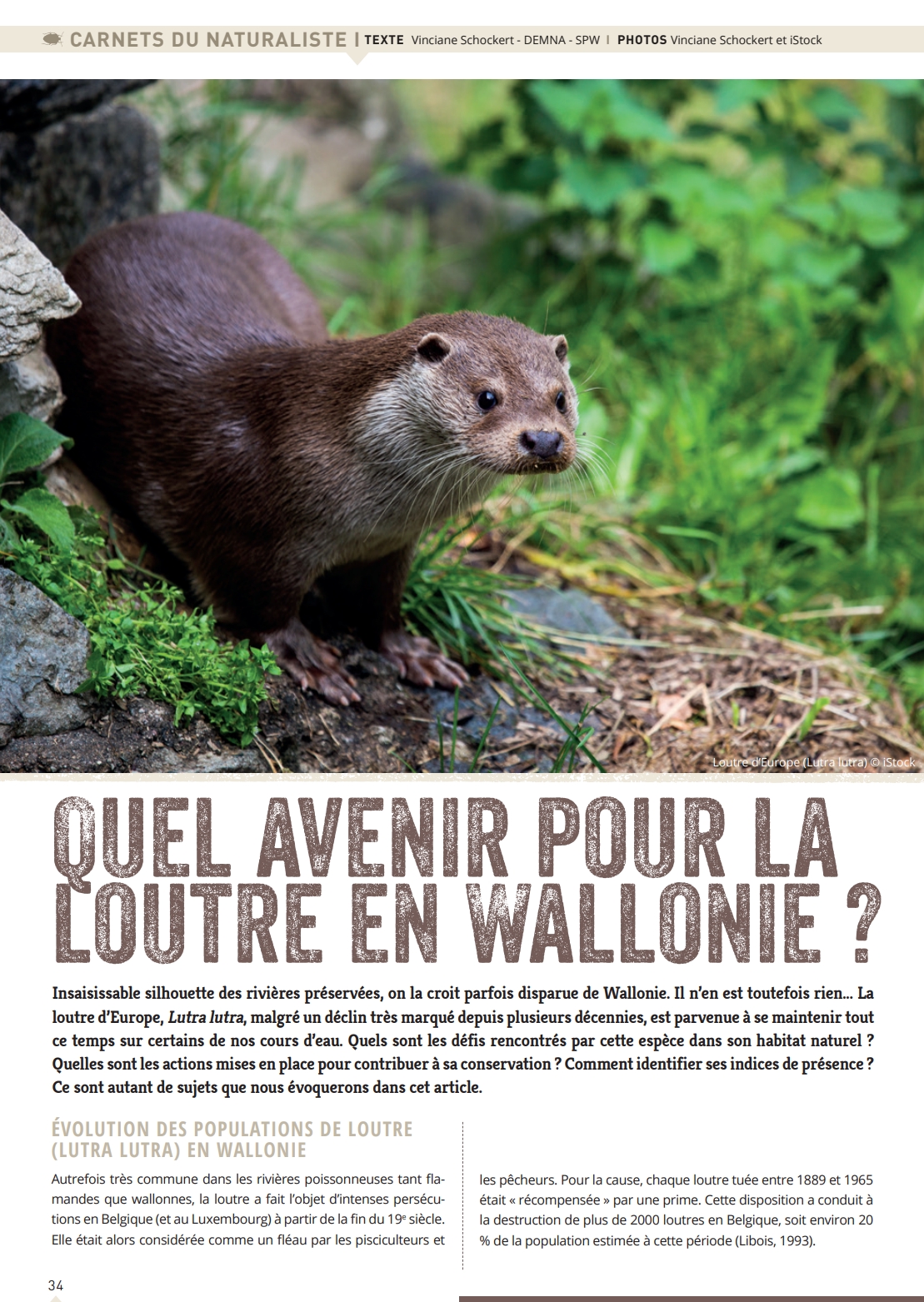

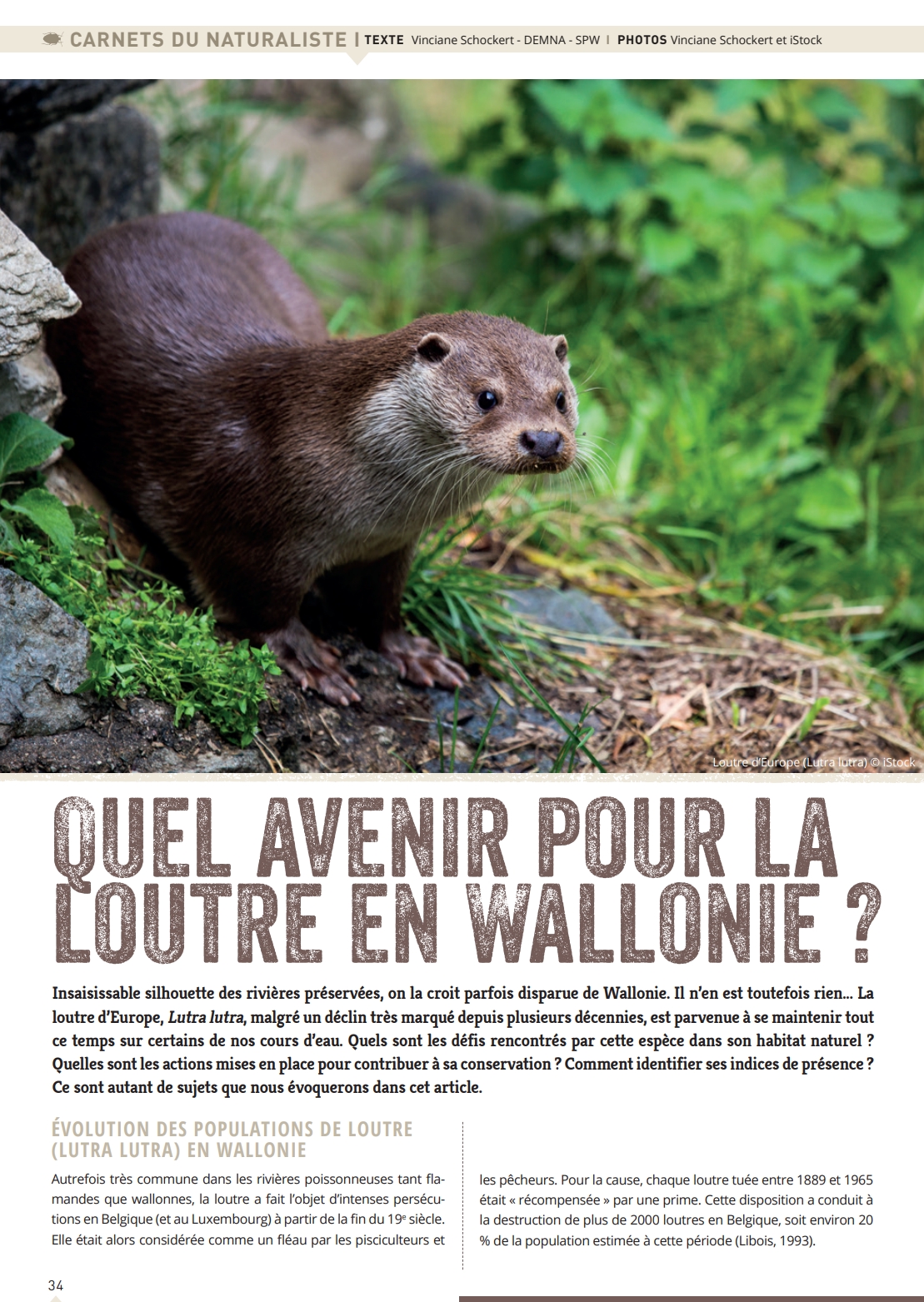

La loutre d’Europe (Lutra lutra), est un mammifère semi-aquatique, nocturne, rare et difficile à observer. Sa population est particulièrement faible en Région wallonne depuis plusieurs dizaines d’années. Elle n’a néanmoins jamais disparu malgré son déclin drastique. Lors d’observations directes, elle est régulièrement confondue avec d’autres mammifères fréquentant nos cours d’eau comme le castor, le ragondin, et même le rat musqué. Sa présence est donc complexe à valider sur base d’observations qui sont la plupart du temps très fugaces.

L’habitat de la loutre s’est amélioré suite à la mise en œuvre de la Directive cadre sur l’Eau qui a permis de restaurer et d’assainir de nombreux cours d’eau. Les travaux menés à l’échelle des bassins versants ont également permis d’accroître la qualité et/ou la biomasse piscicole(s), ce qui favorise indirectement les ressources alimentaires accessibles au mustélidé.

Classée à l’annexe II de la Convention de Berne et à l’annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats, la loutre est intégralement protégée en Wallonie. En temps qu’espèce parapluie, sa présence témoigne d’une biodiversité riche et relativement préservée des milieux aquatiques. Elle a fait l’objet d’un projet Life dès 2006. Les travaux ont débouché sur un plan d’action couvrant la période 2012 à 2021.

En tant qu’espèce Natura 2000, un suivi spécifique lui est dédié. Différentes méthodes sont employées pour collecter des données sur sa présence mais leur succès reste mitigé en raison de la faible probabilité de rencontrer les indices que la loutre laisse dans son environnement. Le Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA-SPW) travaille régulièrement avec les contrats de rivière, parcs naturels et nationaux pour détecter cette espèce rare et mettre en œuvre des mesures de conservation qui lui sont favorables.

© Roland Libois (photo de bandeau © Dan Steenhaut)

Suivi par recherche d'indices de présence

Le suivi est inspiré de la méthode ISOS validée à l’échelle européenne et déjà mise en œuvre en Wallonie dans le cadre du projet Life loutre. Elle consiste à rechercher des indices de présence à partir de points d’intérêt sélectionnés le long des cours d’eau en identifiant tout indice (empreintes et épreintes) rencontré sur les parcours prédéfinis. Des membres d’organisations (contrats de rivière, parcs naturels...) et des naturalistes bénévoles contribuent à cet effort de prospection chaque année. Les données sont validées en fin de prospection par les experts Mammifères et permettent, en outre, d’apporter des informations de localisation complémentaires sur de nombreuses espèces fréquentant nos cours d’eau.

Empreinte, épreinte et validation des photos d'empreintes après prospection © Vinciane Schockert et Contrats de rivière Semois

Suivi par caméra infrarouge ou caméra thermique

Comme pour d’autres mammifères, l’utilisation de caméras pour détecter la présence de la loutre est mise en œuvre dans le cadre de plusieurs projets de monitoring (Ourthe, Semois...). La technique reste néanmoins complexe car le milieu aquatique cause souvent des déclenchements intempestifs des caméras (reflets sur l’eau, passage trop rapide d’animaux aquatiques) diminuant la quantité de résultats exploitables. Il est également ardu d’assurer une détection sur les cours d’eau larges.

Détection par ADN environnemental

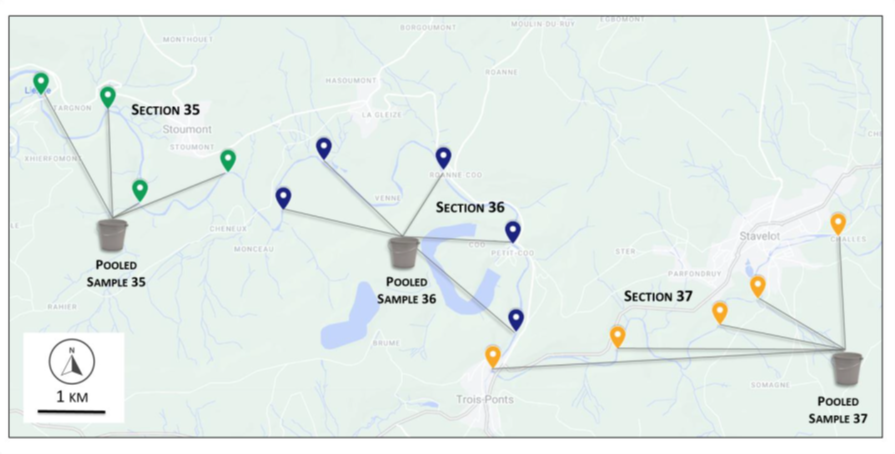

Une méthode en plein développement utilisée depuis 2022 en Région wallonne est la détection d’ADN environnemental spécifique à la loutre. Elle consiste à prélever une dizaine de litres d’eau sur chaque tronçon de quelques kilomètres de rivière comportant chacun de 3 à 5 points d’échantillonnage.

Les prélèvements d’eau effectués tout le long du tronçon sont cumulés, mélangés et filtrés sur des filtres extrêmement fins qui retiennent les particules d’ADN. Pour chaque échantillon d’ADN extrait, des séquences d’ADN hyper spécifiques à la loutre sont ensuite testées par ddPCR afin de tenter de détecter uniquement la présence d’ADN de loutre dans chaque échantillon.

Une quinzaine de bassins versants ont ainsi été évalués par cette méthode donnant des résultats positifs pour 8 d’entre eux. Quatre de ces bassins versants avaient par ailleurs été confirmés par des photos et des empreintes de loutre lors des deux périodes de rapportage N2000 précédentes (publication des résultats en cours de rédaction).

Images ci-jointes : Protocole de collecte de l’eau à filtrer pour chaque zone d’échantillonnage © Vinciane Schockert

Détection à l’aide de chiens pisteurs

Cette méthode a été testée sur la Semois en 2023 en partenariat avec le Contrat de rivière Semois et le WWF. Elle consiste à utiliser l’odorat d’un chien entraîné à reconnaître spécifiquement des indices de présence de loutre (épreintes et marquages). La difficulté de cette méthode est la distance restreinte qui peut être balayée par jour par un même chien pisteur. Le chien ne peut pas utiliser son odorat en continu car cela nécessite une trop grande concentration. L’accès au terrain est également un facteur limitant (berges abruptes, falaises...). Enfin, lorsque la densité de population de loutre est faible, comme c’est le cas en Région wallonne, la probabilité de détecter des indices est également réduite.

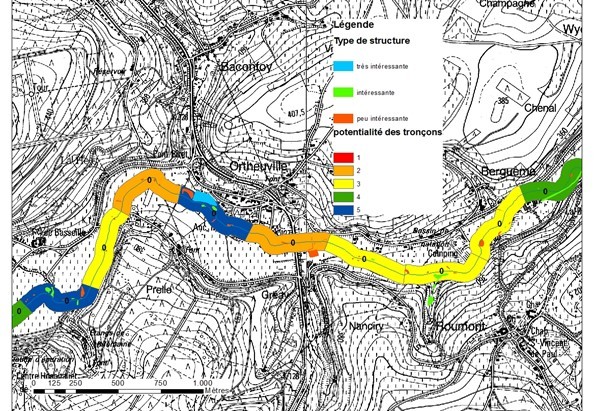

Relevés d’habitats favorables à la loutre et détermination de priorités d’aménagement

Exigeante par rapport à la qualité de son habitat et de sa nourriture, la loutre constitue un excellent témoin de l’état de santé de nos rivières. Elle peut se satisfaire de nombreux types de cours d’eau poissonneux (des rivières de montagne aux canaux côtiers), mais elle a besoin d’y trouver suffisamment d’abris pour se déplacer et se reposer en toute quiétude au cours de ses importants déplacements. Son domaine vital s’étire sur 5 à 40 km de cours d’eau (Green et al., 1984 ; Rosoux, 1998).

Les déplacements de l’animal sont donc importants sauf en période d’élevage des jeunes où la femelle se fixe sur un territoire plus restreint. Elle utilise, à cette période, un abri particulièrement sécurisant pour sa portée appelé catiche. En temps normal, son vagabondage coutumier explique la nécessité de disposer de refuges temporaires idéalement répartis tout le long du cours d’eau, et particulièrement dans les zones les plus perturbées par les activités humaines. La gestion des berges de cours d’eau dans une perspective propice à la loutre est donc tout à fait pertinente.

© Vinciane Schockert

C’est la raison pour laquelle depuis 2005, des inventaires d’abris potentiels pour cette espèce ont été réalisés par l’ULiège et le DEMNA le long de la plupart des cours d’eau wallons. Plus de 1600 km de berges ont été parcourus et ont permis de relever l’ensemble des caches potentielles accessibles en période hivernale*, de les cartographier, d’analyser leur répartition et d’identifier les tronçons de rivière nécessitant des priorités d’aménagement pour améliorer la potentialité d’accueil des habitats en faveur de la loutre.

* Période à laquelle il y a le moins de caches en raison de l’absence de végétation

"Loutroduc" © Nathalie Claux

L’intérêt du gros travail d’inventaire réalisé est de conserver les abris naturels déjà présents sur nos réseaux hydrographiques et si possible, de les compléter par des aménagements complémentaires pour assurer une continuité des structures intéressantes tout le long des berges. L’identification des points noirs de traversée de routes est également un enjeu important car la loutre est une espèce à risque de collision élevé avec des véhicules. Des aménagements sous certains ouvrages d’art ont ainsi été réalisés pour limiter ces risques.

Sources

- Berger Colette (2023) La loutre en Wallonie, présence et avenir. p.13-19

- Libois, R. (2006) - L’érosion de la biodiversité : les mammifères. Partim « Les mammifères non volants ». Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006 sur l’État de l’Environnement wallon. Université de Liège. 127p.

Publications

Photo de bandeau © Dan Steenhaut