Les principales techniques de suivi des mammifères

Pour certaines espèces de mammifères ou sur certains sites, les données récoltées proviennent d'un protocole d’échantillonnage strict, mené grâce à des techniques particulières. Les observations standardisées qui en découlent sont particulièrement robustes pour évaluer les tendances populationnelles sur le court ou le moyen terme. Quelques-unes de ces techniques sont présentées ici.

L'Indice Nocturne d'Abondance (INA)

L'Indice Nocturne d'Abondance (INA) est une méthode scientifique qui permet de suivre l'évolution des populations de cervidés sur notre territoire. Cette méthode ne permet pas de compter tous les individus présents, mais d'obtenir un indicateur standardisé qui renseigne sur les tendances démographiques de ces populations.

Les comptages se déroulent généralement au mois de mars, période optimale où les cervidés sont plus visibles en raison de la végétation dégagée. Des équipes composées d’agents forestiers du Département de la Nature et des Forêts (DNF) et de chasseurs parcourent alors de nuit des itinéraires fixes en véhicule à vitesse lente, équipés de projecteurs puissants pour repérer et compter les cerfs. Ils veillent à conserver strictement le même protocole (circulaire DNF) d’année en année.

© SPW

Il existe 268 parcours de 28.7 km de moyenne, réalisés 3 à 4 fois par an pour garantir la fiabilité des résultats et limiter la variabilité liée à des mauvaises conditions météorologiques. Ils sont également répétés d'année en année. Une check-list rappelle tous les points d’attention pour la mise en œuvre de ces comptages. Le résultat final est alors exprimé en nombre moyen d’individus de chaque espèce observés par kilomètre parcouru.

Méthode validée scientifiquement, l’INA permet un suivi à long terme des tendances d'évolution sur 3 ans minimum et sa standardisation autorise la comparaison d’un même circuit dans le temps pour refléter l’évolution des populations. L’INA ne permet cependant pas de comparer différents parcours entre eux et nécessite plusieurs années de données pour dégager des tendances fiables.

Si le protocole est respecté, la technique permet ainsi de détecter des augmentations ou diminutions significatives de population, d'adapter les mesures de gestion de la faune et de guider la détermination des quotas de chasse. Pour garantir l’objectivité des mesures, les INA sont toujours réalisés dans le cadre d’un partenariat entre chasseurs et agents forestiers.

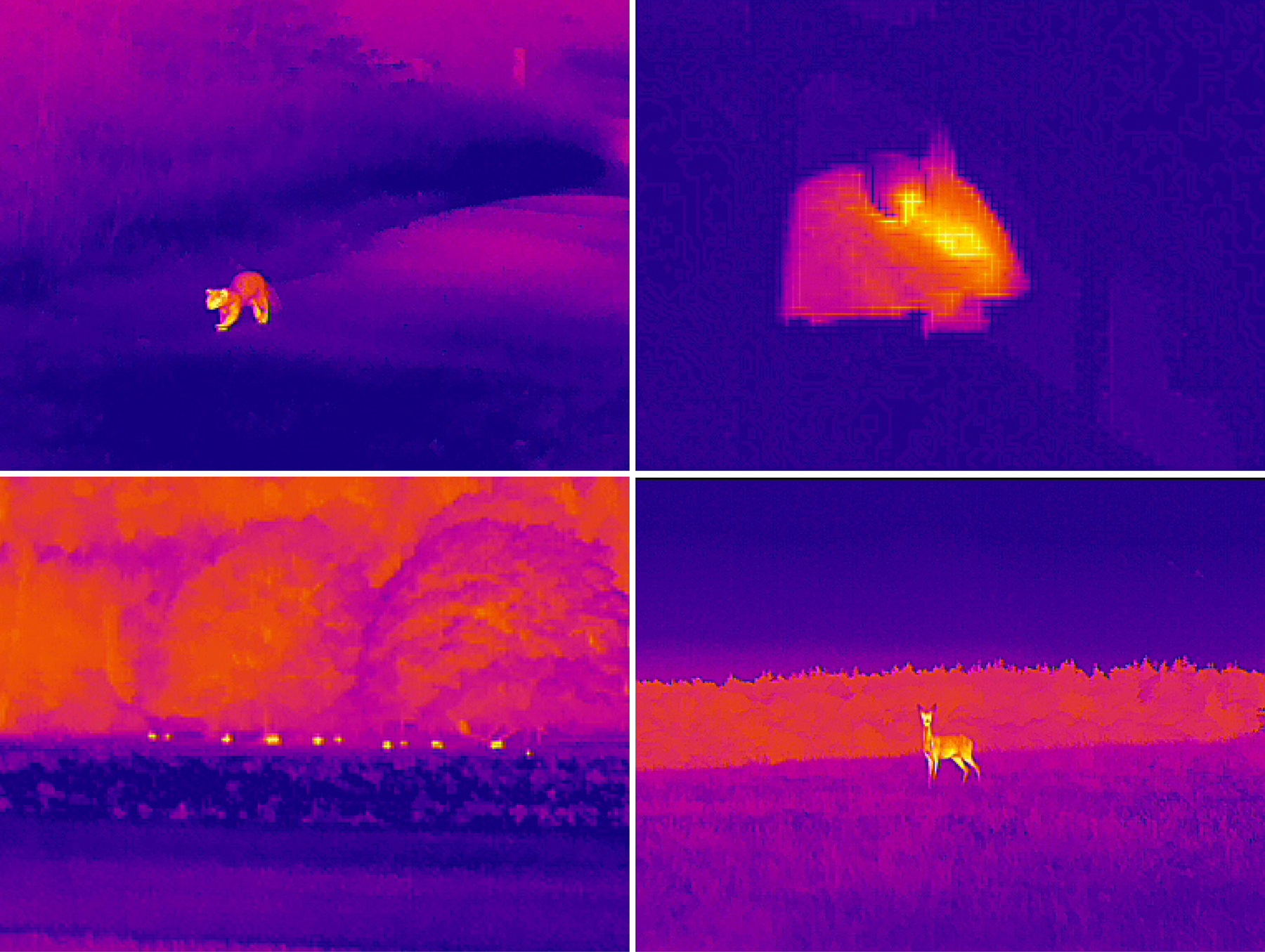

Les caméras thermiques

Les caméras thermiques sont ponctuellement utilisées afin de détecter la faune sauvage en conditions nocturnes. Cette technologie, dont l’utilisation n’est pas encore systématique, offre un outil complémentaire précieux pour la détection et le comptage de différentes espèces dans leur environnement.

Les observations s'effectuent au crépuscule et pendant la nuit, période à laquelle la plupart des mammifères connaissent un pic d’activité. Grâce à des capteurs infrarouges, les caméras thermiques détectent la chaleur émise par les animaux, permettant ainsi de les repérer dans l'obscurité totale, jusqu’à plusieurs centaines de mètres en fonction du couvert végétal. Ces dispositifs sont généralement utilisés lors de transects.

© SPW

L'imagerie thermique offre une méthode non-invasive qui minimise le dérangement des animaux et permet des observations dans des conditions où les méthodes visuelles classiques sont impossibles à mettre en place. La technique permet de documenter l'activité des espèces, d'identifier des comportements, d'estimer des densités relatives et de détecter la présence d'espèces rares ou discrètes.

Tout comme les INA, la standardisation des protocoles d'utilisation peut permettre la comparaison des données entre différentes périodes d'étude. Toutefois le coût d'acquisition élevé de ces appareils et la difficulté d'identification de certaines espèces de taille similaire peuvent constituer un frein à l'usage de cette technique.

Les pièges photographiques

Les pièges photographiques permettent un suivi automatisé de la faune sauvage sur de longues périodes, en minimisant les interventions humaines. Cette technique particulièrement efficace, est adaptée à de nombreuses espèces de mammifères, et offre l’opportunité de détecter des espèces discrètes, d'étudier les rythmes d’activités, les comportements naturels et d'estimer les abondances relatives.

Les pièges photographiques fonctionnent en continu grâce à des capteurs qui déclenchent automatiquement une prise de vue lors du passage d'un animal. Ces appareils sont installés sur des points de passage stratégiques tels que les sentiers, des lisières forestières, des points de nourrissage, etc. Équipés de flash infrarouge pour les prises nocturnes, ils permettent de capturer des images ou des vidéos 24h/24 pendant plusieurs semaines ou mois selon l'autonomie des batteries.

Cet outil génère des quantités énormes d’images dont le stockage, la gestion et l’interprétation sont facilitées par la plateforme agouti utilisée depuis 2019 par le Service Public de Wallonie (SPW).

© SPW

Plusieurs sites pilotes font déjà l’objet d’une surveillance structurée à grande échelle et à long terme par pièges photographiques, comme les sites expérimentaux des Chasses de la Couronne. Des suivis plus ponctuels sont aussi régulièrement mis en place en différents endroits à travers la Wallonie. De nombreuses collaborations sont développées avec les Universités au travers de thèses de master.

Le SPW a intégré également le European Observatory of Wildlife qui a pour objectif d’homogénéiser des techniques d’inventaire basées sur les pièges photographiques et qui sont validées scientifiquement.

Les données collectées en Wallonie par le SPW sont partagées et contribuent à différentes publications :

Suivi génétique

La génétique offre des outils puissants pour détecter et suivre les espèces menacées, en particulier lorsqu'elles sont difficiles à observer directement. Deux approches principales sont utilisées :

- L’ADN individuel : récupéré à partir d’indices matériels laissés par l’animal (poils, salive, excréments, etc.), il permet d’identifier précisément l’espèce, voire l’individu.

- L’ADN environnemental (ADNe) : présent en infimes quantités dans l’eau, le sol ou l’air, cet ADN est issu de cellules ou de fragments biologiques. Il permet de détecter la présence d’une espèce sans la voir, simplement en analysant son empreinte génétique laissée dans l’environnement.

Ces techniques non invasives sont essentielles pour surveiller la biodiversité et orienter les actions de conservation.

© SPW

La télémétrie GPS

La télémétrie GPS constitue une méthode de suivi particulièrement utile pour étudier le comportement et les déplacements de la faune sauvage. Les balises GPS permettent de recueillir des données précises et continues sur les domaines vitaux, les déplacements, la fréquentation des habitats ou encore les rythmes d’activité journaliers ou saisonniers.

La durée de suivi, la fréquence d’enregistrement des positions et les caractéristiques techniques des colliers doivent impérativement être adaptés à l’espèce ciblée, et les manipulations sont toujours réalisées en respect du bien-être animal.

© Philippe Moës

En Wallonie, plusieurs suivis ont déjà été mis en place par le DEMNA afin de collecter des données de différentes espèces de mammifères (Cerfs, sangliers, ratons-laveurs, blaireaux, chats forestiers, etc.). Ces suivis se déroulent essentiellement en milieu forestier.

Bien que cette méthode soit coûteuse et nécessite la capture des animaux, elle permet l’acquisition de précieuses données qui permettent d’optimiser les mesures de gestion et de mieux connaître les interactions entre faune sauvage et activités humaines.

La capture d'animaux vivants

La capture d’animaux vivants est une méthode incontournable pour l’étude de certaines espèces difficilement détectables par observation directe. C’est notamment le cas pour les micromammifères (musaraignes, mulots ou campagnols), dont les différentes espèces ne peuvent être différenciées que par un examen morphologique approfondi. Toutefois, la capture d’espèces plus conséquentes est également utilisée pour recueillir des données biométriques ou sanitaires comme le raton-laveur ou le sanglier.

Les pièges, adaptés à la taille et au comportement des animaux ciblés, sont placés dans des habitats stratégiques, puis relevés à intervalles réguliers afin de limiter le stress et garantir le bien-être des individus capturés. Chaque animal est alors identifié, mesuré, pesé, parfois échantillonné (poils, sang, parasites) puis relâché sur place.

Bien qu’invasive et laborieuse, la capture d’animaux vivants est parfois la seule possibilité de collecter des données sur des espèces rares. La technique apporte des données essentielles pour la surveillance de la santé des populations et permet également de marquer certains individus qui seront utilisées pour des suivis ultérieurs (Capture-Marquage-Recapture, Télémétrie).

Publications