Le suivi du sanglier

Le sanglier (Sus scrofa), symbole de la Province du Luxembourg, était à l’origine présent surtout dans les grands massifs ardennais. Il a progressivement conquis l’ensemble du territoire wallon, grâce à ses facultés d’adaptation et à sa démographie performante. C’est l’espèce de grand gibier la plus chassée en Wallonie, mais elle cause bien des dégâts aux plaines agricoles et aux forêts. La toute récente crise de peste porcine africaine souligne également les enjeux sanitaires liés à cette espèce. Sa gestion pose question aussi bien en Wallonie que dans l’Europe entière.

Le suivi du tableau de chasse

En l’absence d’indicateurs de tendance validés scientifiquement pour le sanglier, les statistiques de mortalités renseignées par les chasseurs restent la principale source de données à l’échelle régionale. L’évolution des statistiques de chasse du sanglier a été comparée dans plusieurs régions d’Europe, et toutes montrent une tendance à la hausse de manière exponentielle.

Les autorités sanitaires de l’UE ont bien pris conscience de caractère stratégique de ces données de chasse et ont organisé un système de centralisation des tableaux de chasse via le projet EnetWild auquel le Service Public de Wallonie (SPW) collabore.

© Séverin Pierret

Depuis 2015, les conseils cynégétiques sont tenus de centraliser leurs résultats de chasse pour toutes les espèces autorisées y compris le sanglier. Sur de longues séries temporelles, cela permet d’apprécier son évolution démographique et géographique. Entre 2015 et 2022, le nombre de sangliers chassés augmente partout, en particulier au nord du sillon Sambre et Meuse. En 2022, seuls 2 conseils cynégétiques sur 49 ne le signalent pas dans leurs statistiques de chasse.

Le nombre d’individus tirés à la chasse est en effet un bon prédicteur de la densité de population, à condition de maintenir un effort de chasse constant année après année. Pondérer le tableau de chasse en fonction de l’effort de chasse (nombre de journées de battues par exemple) permet d’obtenir des tendances plus robustes, comme cela a été démontrer au camp militaire de Marche-en-Famenne, l’un des sites pilotes du SPW en ce qui concerne le sanglier (voir publication en bas de page).

A côté de l’aspect numérique du tableau de chasse, les caractéristiques des animaux abattus sont intéressantes à relever et faciles à mesurer : la masse corporelle est un paramètre essentiel de la dynamique de population puisqu’elle détermine l’entrée en chaleurs chez les femelles. Ainsi à partir d’un poids éviscéré de 30 kg, une femelle est susceptible d’entrer en chaleurs. Cela arrive plus ou moins vite en fonction de l’abondance des ressources naturelles, soit entre 6 mois et deux ans en fonction des années et des biotopes.

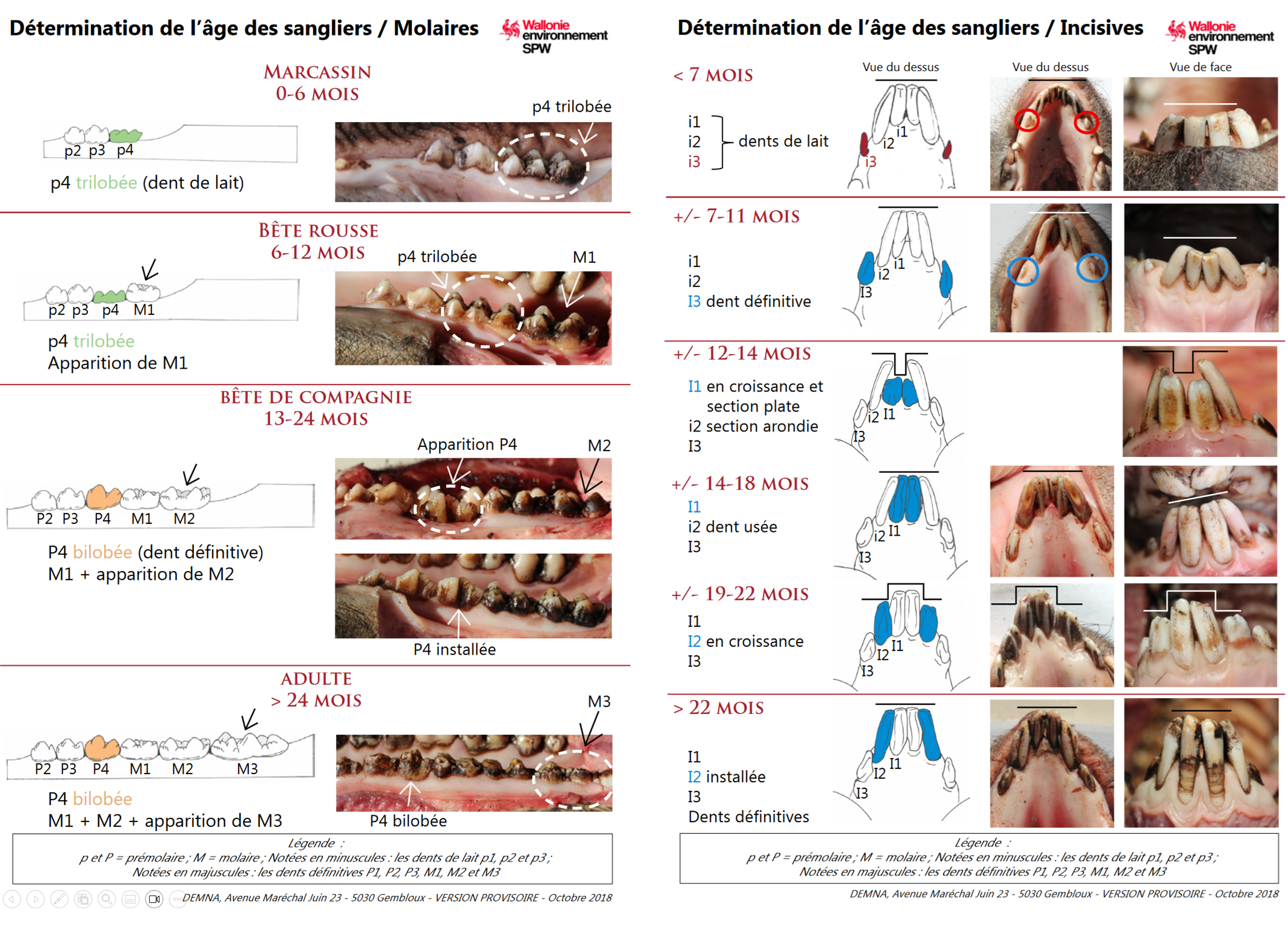

La mesure de la masse corporelle combinée à la détermination de l’âge permet de mieux comprendre le potentiel démographique d’une population et celui-ci varie d’une région à l’autre. Cela permet d’émettre des recommandations en termes de gestion, même s’il n’existe pas de plan de tir légal en Wallonie.

Des suivis précis du tableau de chasse des sangliers sont réalisés notamment sur les territoires pilotes du camp militaire de Marche-en-Famenne et des Chasses de la Couronne.

Le sanglier adapte son taux de reproduction en fonction des ressources alimentaires. D’une année à l’autre, la proportion des femelles participant à la reproduction varie, ainsi que la taille moyenne des portées et la survie des jeunes, de telle sorte qu’une population peut s’accroître de 60 à 300 %.

La mesure du taux de reproduction est réalisée chaque été, à partir d’observations réalisées par les agents du Département de la Nature et des Forêts (DNF) sur les unités de gestion cynégétiques où les populations sont les plus denses. Elle correspond au nombre de jeunes par rapport au nombre d’adultes.

Cette variable alimente le « tableau de bord sanglier » utilisé pour déterminer un plan de chasse à l’échelle d’une unité de gestion.

© Adrien Corbier

© Violaine Fichefet

Le suivi des fructifications

Les fructifications forestières de chêne et de hêtre, par la quantité de nourriture qu’elles offrent aux espèces sauvages, jouent un rôle significatif dans la démographie du sanglier. Les glands favorisent une reproduction anticipée et permettent trois portées en deux ans. Les faines assurent une bonne condition physique aux laies, augmentent la taille de la portée et leur survie. En fonction de leur quantité, il est possible de prédire l’évolution de la population l’année suivante.

Compte tenu de la variabilité de l’intensité des fructifications dans le temps, un réseau de placettes de suivi a été mis en place dans plusieurs territoires en Wallonie, aussi bien en chênaie qu’en hêtraie. Le comptage des fruits est réalisé fin août, à la jumelle, sur les 4 faces de 20 arbres géoréférencés. Le nombre déterminé est standardisé par un laps de temps défini pour le comptage. L’indice consiste en une abondance relative de faines et de glands révélatrice de la variation annuelle des fructifications.

Le suivi des dégâts agricoles

Les données « expert »

Depuis 2008, l’asbl Fourrages Mieux, puis le Département de la Nature et des Forêts réalisent une étude de l'évolution des dégâts agricoles du sanglier en Wallonie. Cette étude se fait par le biais d’une récolte annuelle de statistiques auprès des experts agronomes estimateurs. Ces derniers interviennent dans des contextes variés : procédures amiables entre agriculteurs et chasseurs, procédures pour les compagnies d’assurance des agriculteurs ou encore pour les Justices de Paix.

Les statistiques collectées ne sont pas exhaustives car, d’une part, une partie des dommages n’est pas réclamée par le monde agricole et, d’autre part, une autre partie des dommages est négociée à l’amiable sans intervention d’un expert. Néanmoins, les statistiques des experts reflètent une tendance évolutive de l’importance des dégâts chiffrés en superficie ou en euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

- le portail officiel de données ouvertes pour la Wallonie (ODWB) relatif aux « dégâts agricoles de la faune sauvage issues des données des experts »

- le document synthétique Statistiques « dégâts agricoles de la faune sauvage » issues des données des experts : évolution de 2008 à 2024.

Les déclarations de dommages agricoles

Lors de la déclaration de superficie de l’année n, chaque agriculteur a la possibilité de signaler la présence de dégâts de sanglier sur les parcelles de l’année n-1. Il s’agit donc d’une occurrence de dégât géospatialisée mais qui ne traduit pas l’intensité du dégât.

Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une obligation, les résultats sont à prendre avec précaution. Cette information est néanmoins révélatrice de l’évolution de l’aire de distribution du sanglier.

Les tableaux de bord pour le sanglier

Dans le cadre des plans de tir volontaires pour le sanglier, la cellule faune produit chaque année un tableau de bord destiné à aider le DNF et les conseils cynégétiques concernés à fixer des objectifs de tir. Ceux-ci reprennent l’évolution par conseil cynégétique du tableau de chasse, du taux de reproduction et des différents indicateurs de dégâts agricoles.

Le suivi par pièges photographiques

Cette technologie des pièges photographiques s’est largement démocratisée ces dernières années, permettant le suivi de population sur de vastes zones (voir publications en bas de page).

Le suivi génétique

La population wallonne de sangliers a également fait l’objet de suivis génétiques en collaboration avec l’Université catholique de Louvain. Ceux-ci avaient pour objectifs d’analyser la structure génétique de la population wallonne, de vérifier le caractère natif des sangliers wallons, d’analyser le taux de multipaternité et le taux d’hybridation avec le porc domestique.

Ces études menée en collaboration avec différents partenaires scientifiques ont fait l’objet de plusieurs publications scientifiques disponibles en bas de page.

Le suivi sanitaire

Le suivi sanitaire effectué en collaboration avec l’Université de Liège cible certaines maladies en particulier : la tuberculose, la peste porcine africaine, la maladie d’Aujeszky, … Pour en savoir plus, il est possible de consulter les rapports de la convention passée entre le SPW et l'Université de Liège.

Le monitoring de la Peste porcine africaine (PPA) en temps de paix

Un tableau de bord permet de suivre régulièrement l’état de la situation en Wallonie.

Une cartographie qui modélise les sites pour lesquelles une plus grande probabilité de détecter des carcasses de sangliers morts de la PPA est disponible à partir de Walonmap.

Le monitoring de la PPA en temps de crise

Lors de la crise de la peste porcine africaine en Gaume en 2018, une série de monitorings adaptés ont été mis en place, pour documenter les mesures d’éradication. Ces monitorings sont indispensables pour comprendre la situation épidémiologique et évaluer les mesures mises en place, mais également pour informer les autorités sanitaires et justifier le recouvrement du statut indemne.

Ils se rapportent

- à l’analyse virologique des sangliers chassés ou trouvés morts;

- au suivi de la recherche des carcasses;

- à l’inventaire et à l’entretien du réseau de clôtures sanitaires;

- à l’inventaire des sangliers chassés ou détruits;

- à l’effort nécessaire pour y parvenir;

- à l’estimation de l’abondance des sangliers encore en vie.

La Belgique est un des rares pays ayant réussi à se débarrasser de ce virus en faune sauvage.

Plusieurs publications documentant l’évolution de la maladie, sa gestion et son monitoring sont disponibles en bas de page.

Le suivi individuel

Capturer des sangliers pour les identifier n’est pas généralisable à la région wallonne. Ces opérations de marquage se limitent à certains territoires pilotes comme les Chasses de la Couronne ou l’un ou l’autre territoire de chasse volontaire, comme le camp militaire de Marche-en-Famenne. Grâce aux précieuses informations collectées par un échantillon d’animaux équipés de balises, il a été possible de mieux définir les unités de gestion, de mieux comprendre les mouvements de population et le choix des habitats, et de mesurer l’effet des différents modes de chasse.

L’essentiel des captures se focalise sur les marcassins marqués d’une oreillette d’identification estampillée Service Public de Wallonie. Plusieurs adultes ont également été équipés de colliers GPS. La capture est réalisée principalement par piégeage dans une cage munie de systèmes de contention. A la capture, les animaux sont sexés et pesés une fois équipés de leur marque auriculaire.

Les résultats permettent de déterminer différents paramètres tels que le taux de survie, le taux et la distance de dispersion natale et la croissance (déterminante pour la reproduction). Dans le cas particulier du camp militaire de Marche-en-Famenne, une estimation de la population est réalisée chaque année par « capture-marquage-recapture ».

Les balises GPS permettent d’estimer la taille des domaines vitaux, l’utilisation de l’habitat, en ce compris la plaine agricole, et les impacts liés à la chasse sur les déplacements.

© Jean-Paul Legrand

Les collaborations internationales

La cellule faune du DEMNA collabore activement avec les différentes initiatives internationales et fait notamment partie de la plateforme https://euromammals.org/ et de l’observatoire européen de la faune sauvage https://wildlifeobservatory.org/, ce dernier est soutenu par l’EFSA https://www.efsa.europa.eu/fr.

Publications

Suivi du tableau de chasse

Suivi des fructifications

Suivi par pièges photographiques

Suivi génétique

Suivi sanitaire

Suivi individuel

Photo de bandeau © Adrien Corbier