Le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes

Le monde vivant possède un caractère dynamique, intrinsèque à son fonctionnement.

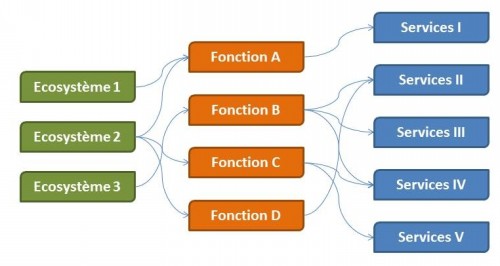

Ce fonctionnement est dicté par des fonctions écologiques, résultant des interactions entre structures et processus écologiques.

Les processus écologiques sont les réactions biologiques, chimiques et physiques (ex. : photosynthèse, décomposition de la matière, dynamique des nutriments, stratégie de reproduction, interactions proies-prédateurs) qui se réalisent dans la structure de l'écosystème c'est-à-dire les éléments biologiques hiérarchisés qui le composent, et entre ceux-ci et les composantes abiotiques de leur environnement (air, eau, sol, etc.). L'ensemble de ces éléments biologiques sont à la base de la biodiversité qui peut être appréhendée à différentes échelles (gènes, individus, populations, espèces, guildes).

Les fonctions écologiques sont issues des interactions entre processus et structures. Elles existent indépendamment de leur utilité pour les sociétés humaines. Elles remplissent différents rôles permettant le fonctionnement et le maintien des écosystèmes. Elles sont davantage détaillées dans le paragraphe "Fonctions écologiques".

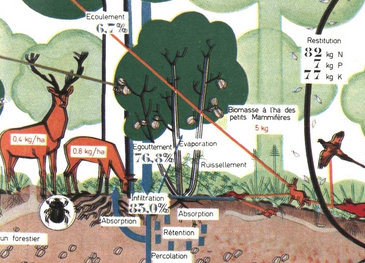

Par exemple, les cycles biogéochimiques, en déterminant la disponibilité et le mouvement des composés essentiels à la vie (eau, carbone, azote, etc.), participent activement au fonctionnement et dynamisme des écosystèmes.

Cycles biogéochimiques

A l'origine de nombre de fonctions écologiques se trouvent les cycles biogéochimiques. Ces derniers sont essentiels au maintien de la vie car ils assurent la disponibilité, la circulation et les interactions entre les composés chimiques et maintiennent ainsi la pérennité des écosystèmes. Ils sont donc à l'origine de services de production en fournissant aux plantes et, indirectement aux animaux, les nutriments (eau, carbone, azote, phosphore, etc.) nécessaires à leur développement.

On peut distinguer trois cycles principaux:

Le carbone est un composé essentiel à la vie sur Terre. D'une part, il constitue l'élément de base des molécules organiques et donc des êtres vivants. D'autre part, en tant que gaz à effet de serre, il participe au maintien d'une température viable sur Terre. Il est présent dans l'atmosphère essentiellement sous forme de dioxyde de carbone (CO2) mais il peut également se trouver sous forme de méthane (CH4). Ce dioxyde de carbone est absorbé par les plantes et le phytoplancton lors de la photosynthèse. Ainsi, le jour, cette molécule interagit avec l'eau (H2O) et l'énergie solaire pour former des sucres (CH2O) et de l'oxygène (O2).

Ce carbone stocké sous forme de sucres dans les végétaux et le phytoplancton retourne ensuite à l'atmosphère (ou dans le fond des océans) de différentes manières :

- les végétaux ou le phytoplancton consomment leurs sucres pour avoir de l'énergie essentielle à leur croissance. La nuit, les végétaux consomment de l'oxygène pour produire du CO2 . C'est la différence positive entre le processus de la photosynthèse et de la respiration qui permet aux végétaux de croître et donc d'accumuler du carbone sous forme organique;

- les animaux et les êtres humains consomment les végétaux ou le phytoplancton pour avoir de l'énergie et stocker aussi un carbone;

- les êtres vivants meurent. Ils sont décomposés et puis minéralisés par l'activité microbienne. Ces processus de décomposition et minéralisation sont de vitesse variable en fonction des conditions environnementales, de l'être vivant décomposé et des êtres vivants participant à sa décomposition et minéralisation. Par exemple, l'humus riche en lignine se minéralise très lentement, constituant ainsi un stock de carbone qui ne retourne pas directement dans l'atmosphère.

L'eau se retrouve sur Terre sous 3 formes différentes:

- liquide, elle comble rivières, lacs, mers et océans;

- solide, elle constitue les banquises et les grands glaciers;

- gazeuse dans l'atmosphère.

En changeant d'état, l'eau accomplit un cycle. C'est toujours la même eau qui se transforme en permanence. L'eau poursuit un périple perpétuel entre le ciel et la terre, en plusieurs étapes: évaporation, condensation, précipitations, ruissellement et infiltration.

Dans le cycle biologique, l'azote se présente sous forme d'ion ammonium, de nitrate ou de nitrite, ou de matière organique.

Fonctions écologiques

Les fonctions écologiques résultent des interactions entre structures et processus au sein de l'écosystème. Elles remplissent différents rôles en assurant le bon fonctionnement et le maintien de l'écosystème. Elles sont à la base de la fourniture des services écosystémiques.

Ce sont par exemple les échanges gazeux grâce à la photosynthèse, l'autoépuration des eaux par les micro-organismes, le piégeage de particules par le feuillage des arbres, la structuration des sols par la faune édaphique, la mobilisation des éléments minéraux profonds et la formation des sols avec les racines, la dégradation physique et chimique de la biomasse par les microorganismes, la reproduction d'espèces grâce à la pollinisation, etc.

En savoir plus

- UICN France (2012). Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France – volume 1 : contexte et enjeux. Paris, France.

- CGDD (2010). Projet de caractérisation des fonctions écologiques des milieux en France.

- CGDD (2010). Vers des indicateurs de fonctions écologiques. Liens entre biodiversité, fonctions et services.